奈良に行くなら[5]〜東大寺二月堂編

法華堂(三月堂)を出たらお隣の二月堂へ向かう、というのが私の定番コースです。

ここは奈良市街が一望できる絶景スポット。生駒山や二上山などの山々まで見渡せます。眼下に広がる街並みと、流れゆく雲を見ながら風に吹かれる爽快感!

また夕暮れ時から夜にかけての二月堂もまた格別で。吊り提灯や吊り灯籠のあかりに照らされる世界は幻想的で、どこか千年の昔からのつながりを感じさせてくれます。

そして。二月堂といえば、言わずと知れた修二会(お水取り)の舞台。752年の創始以来、一度も途絶えることなく続けられてきた深い祈りに胸を打たれます。752年は大仏の開眼供養が行われた年でもありますが、以来、戦禍にあっても連綿と続いてきた、人々の幸福を願う法要なのです。

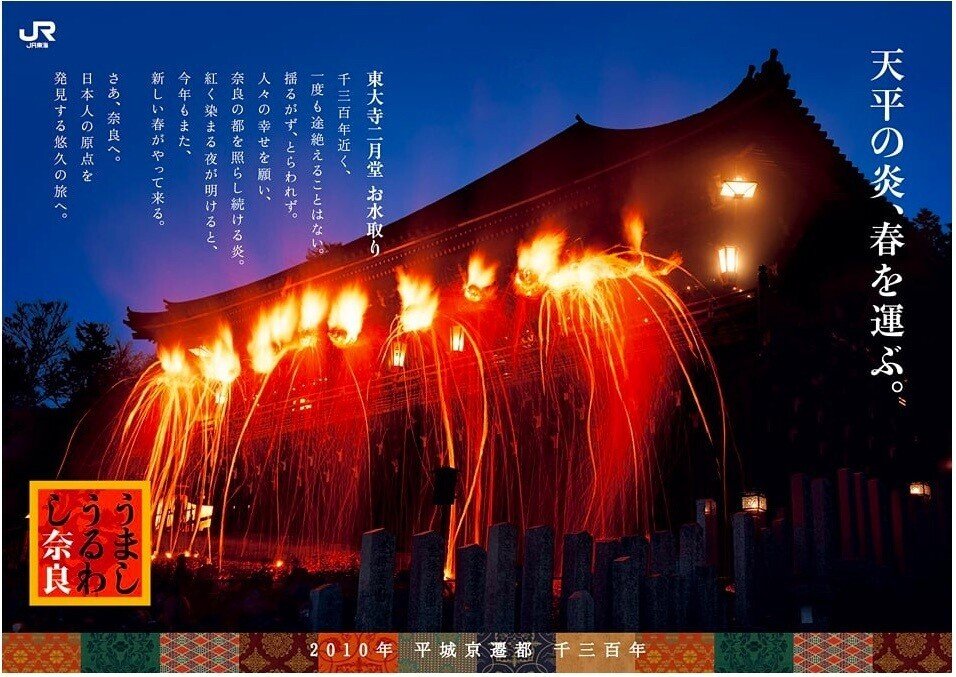

千三百年近く、一度も途絶えることはない。揺るがず、とらわれず。人々の幸せを願い、奈良の都を照らし続ける炎。紅く染まる夜が明けると、今年もまた、新しい春がやって来る。

これはJR東海、2010年のキャンペーンポスターのコピーですが、このポスターが大好きで、今だにこの季節になると見返したりしています。

ちなみに通称の「お水取り」とは、長い法会の中の一行事のことを指しています。

また二月堂のご本尊である十一面観世音菩薩は絶対秘仏のため、修二会を執り行う練行衆でさえ見ることはできないそうです。

修二会と聞くと私にとってはこの歌。さだまさしさんの『修二会』です。歌詞に出てくる「良弁椿」「お松明」「青衣の女人」「五体投地」「達陀」などの用語についても東大寺の公式HPを読むと理解を深められるので、歌と共にイメージが広がりますね。

・お松明について

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?