アメリカという国で、障害児を育てること。_ボストン福祉レポ Part.3

アメリカ一運転の荒い街、ボストン

ボストンの交通の要はバスと地下鉄と車。

初日に30分待ちぼうけをくらわされたバスは敬遠して、今回は地下鉄メインの利用です。

ぐねぐねと蛇行する2~5両編成の地下鉄に乗るにはチャーリーカードというローカルカードで。ほぼすべての支払いがクレジットカードやキャッシュレスで決済できるアメリカの中では、珍しくアナログ感のある仕組み。

地下鉄は一応スロープ付きでバリアフリー感はありますが、時には段差しかないタイプの車両もあったり、そもそも電車は汚いし、治安も若干悪めという。

車での移動となっても、チャールズ川を隔てて南北に分かれるボストンは、歴史があるということもあり、街は入り組み車道はぐねぐね曲がります。

そして横断歩道は赤信号でもみんな左右に首を振りながら遠慮なく渡り、ウーバーイーツの配達員による路上駐車だらけ、救急車やタクシーも爆音でビュンビュン走り去っていく、という若干カオスな状況。

加えて大学の存在により、多文化かつ学生も多いことから、アメリカ一運転の荒い街だと、出会った日本人が話していました。

障害児が迎える「21歳の崖」

ボストンで障害のある子供を持つ日本人の親の会、BSN(Boston Special Needs)の皆さんと繋がれました。

突然連絡したにもかかわらず、これでもかという情報提供と力強いサポートをいただき、おかげさまで旅が加速してます。

ちなみに中心になって繋いでくれた本山真弓さんは、(株)ヘラルボニーと唯一海外在住で契約しているアーティスト・SATOさんのお母さん。

アメリカでは障害のある子どもに対しての福祉・教育は手厚く、 "早期介入" Early Intervention という仕組みによって、0歳から専門家集団によるスピーディーで手厚い支援が受けられ、その後の教育も充実。

しかし卒業後は、自立した個人として扱われ、「21歳の崖 Criff」と呼ばれるほど、一気にサポーティブな関わりや福祉的資源がなくなり、途方に暮れるそうです。

しかもコロナ禍で事業所やGHの倒産も相次ぎ、暮らしや日中の居場所を見つけることはさらに困難に。アメリカでは全業態で人手不足の中、福祉・介護業界の人手不足は、量・質ともに日本の比じゃなさそうです。

家族介護に報酬がつくアメリカ

一方、「子どもは社会の子ども」という社会通念のもと、家族介護の場合、親がケアギバー(介助者)として登録すると、記録やモニタリングなど「プロ」としての様々な義務が発生するかわりに、報酬が支払われるAFC (Adult Family Care)という仕組みも。

真弓さんもSATOさんのケアギバーだそうで、支援区分 level 1,2 それぞれで報酬は月750ドル(10万円),1575ドル(21万円)。家族介護はすべて無償の日本と違って驚きますが、考えてみれば当たり前の仕組みのようにも思えます。

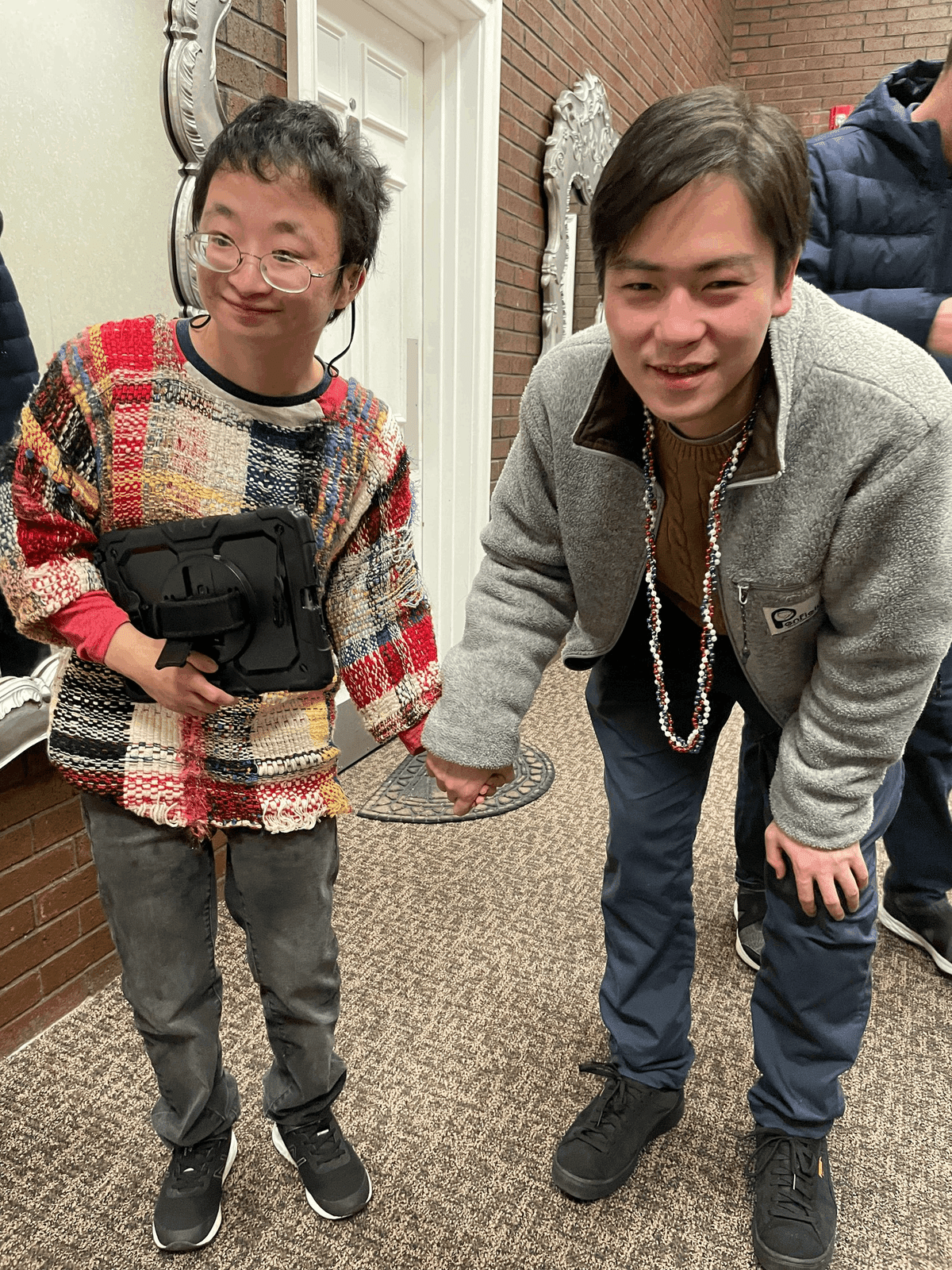

夜はご一家とともに、ニュートン市という隣町のクリスマスパーティーへ。パーティーという共通言語は、障害のある方にも開かれてました。笑

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?