「居場所」としての子ども食堂:ソーシャルドリンクスvol.2 イベントレポート

こんにちは!

宮崎ソーシャルフェスの大学生メンバー、じょーちゃんです!

今回は、10/9に行われた第2回ソーシャルドリンクス「こども食堂ってなに?」のイベントレポートをお届けします!!

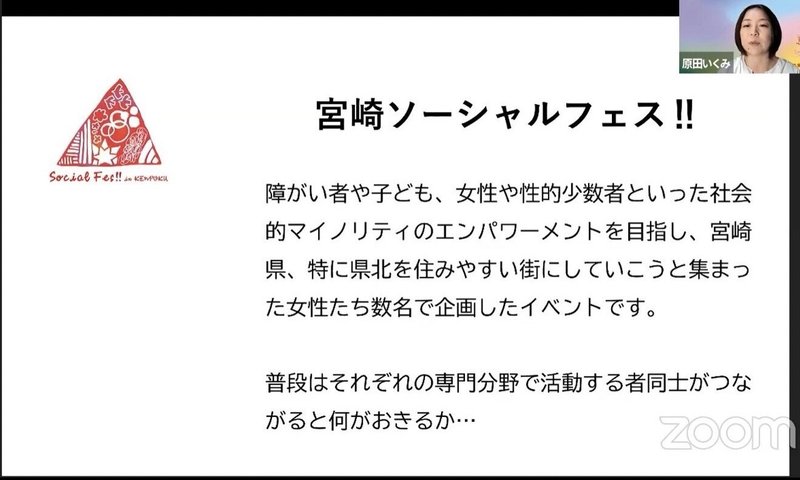

宮崎ソーシャルフェスとは?

宮崎ソーシャルフェスは、障がい者や子ども、女性や性的少数者といった社会的マイノリティのエンパワーメントを目指し、宮崎県、特に県北を住みやすいまちにしていこうと集まった女性たち数名で企画したイベントです!

リアル開催を目指し、

福祉に関心のある人たち、助けを必要としている人たちが繋がるきっかけの場として、オンラインイベントを開催しています。

今回のテーマは、「子ども食堂」

その可愛らしい名前を聞くと、子どもたちがわいわいご飯を食べる場所を想像したり、子どもじゃない自分とは無縁の場所だなと思ってしまったりしませんか??

私も初めはそう思っていました。

でも、実際は「地域食堂」と名前を変えているところもあるほど、

子どもたち以外でも気軽に遊びに来れる場所。

実際に、どんな風に運営され、どんな人が来ているのか、

そもそも子ども食堂ってどんな場所か一緒に見ていきましょう!!

イベント全容はこちらからご覧ください!

https://fb.watch/94TtoJxjeC/

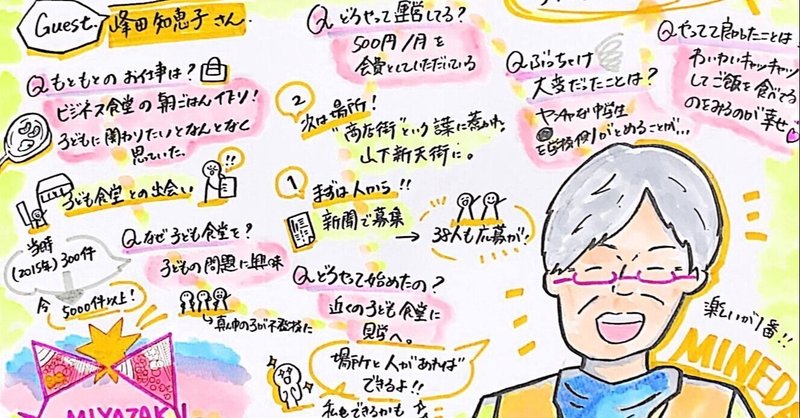

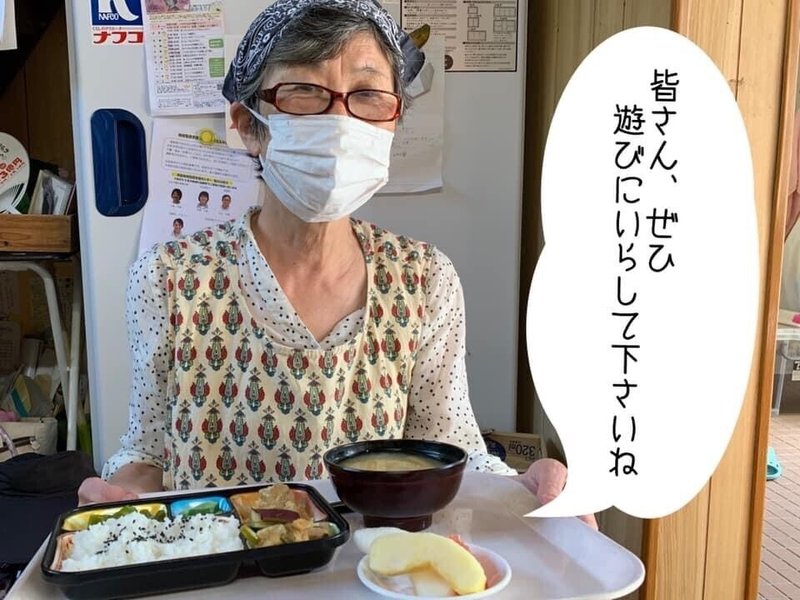

落語人生40年!?いつまでも若さ溢れる峰田さん

今回ゲストにお呼びしたのは、峰田知恵子(みねだちえこ)さん。

延岡駅から徒歩5分、山下新天街の中にある延岡初の子ども食堂『こども食堂のべおか今山』の責任者です。

峰田さんは、長野県長野市の出身。

延岡に移住して44年。

2016年にこども食堂のべおか今山をスタートしたほかに、

趣味で落語を40年以上も続けており、落語グループ「一八会」の一員として月1で寄席を開いていらっしゃいます。

(写真: 峰田さん)

峰田さんは、とても優しく明るくパワフルな方です。

その活動からも分かるように、

年を重ねても、チャレンジすることの楽しさや新しいものに対して面白がる姿勢を見せてくださいます。

例えば、先日、大学生の私が「夏祭りですいか割りをしたい!」と相談すると、「面白いね~!やろうやろう!」と背中を押してくださるだけでなく、

当日までの段取りまで積極的に協力してくださいました。

40以上も年が離れているとはとても思えないほど、

楽しくお話や相談ができる方です。

子どもの世界への関心

イベントの中でまずお聞きしたのは、

峰田さんが子ども食堂をされるまでのこと。

子ども食堂をされる前は、ビジネスホテルの朝ご飯を作る仕事など様々な職業を経験されてきていたそう。

当時は、「子ども食堂をするため」というよりも、

漠然とした「子どもに関わりたい」という想いを持たれていました。

それでは、どういうきっかけで「子ども食堂」へと至ったのでしょうか。

実は、峰田さんのお子さんにきっかけがありました。

峰田さん)私子どもが3人いるんですけど、

その3人の真ん中の男の子が中学校の時に不登校になりましてね。

で、子どもの取り巻く環境というか、子どもの世界に俄然興味を持って、色んな人に相談を兼ねて話を聞いていたんですよ。

すると、最近子どもがちゃんと食事を取っていなかったり、1人でご飯を食べていたりすることがある、という現状を聞いて、とても気になっていたところ、とある新聞で、「雨後の筍のように増える子ども食堂」って記事があったんですね。

ご自身の息子さんの経験から、

子どもたちが直面している課題により深く関心をもった峰田さん。

早速「子ども食堂」へと見学に行くことを決めたそうです。

場所と人があればできる! こども食堂のべおか今山ができるまで

「子ども食堂」が全国各地に(当時は300軒)広まっていることを知った峰田さん。

実際に足を運んでみると、少し意外な光景を目にしました。

峰田さん)私よりも一まわりぐらい年下のお母さんたちが、

とても楽しげにわいわいやっていて、あんまり敷居が高くなかったのよね。

「私もやりたいと思ってるんだよね」と言うと、

「場所と人があればなんとかなります」って言われて。

なんとかなるのかと思ってやろうと思ったんですよね。

「場所と人があればなんとかなる」

その言葉をポジティブに受け止め、足を踏み出した峰田さん。

まずは、人集めから始めました。

峰田さんの親しい友人に声をかけて、

とりあえず地元新聞・夕刊デイリーで呼びかけてみることに。

「興味ある人この指と~まれ!」

指にとまったのは、なんと38人!!!

延岡初の子ども食堂にも関わらず、ここまで関心を持っていたり、必要と思っていたりする人がいることに驚いたそうです。

次に、場所。

移住バンクに出されていた物件をタイミングよく譲っていただけたそう。

物件選びで、峰田さんが特にこだわったのは「立地」でした。

峰田さん)「商店街」がとかく心に響いたというか、

おそらく隣近所とのつながりが普通の住宅街よりも深いだろうし、

車は走っていないし、子どもが一人でやってくるとか、通学路にもなってるし、やりやすいんじゃないかなと思って。

最初見に行ったんですけど、まあお化け屋敷みたいで、みんなここじゃ無理だよって言われたんですけど、ん~やってみよう、まあ失敗したら失敗した時のことだと思って、そこに決めたのよ。

子ども食堂ってどう運営されてる??

人も揃って、場所も揃って。

次にお聞きしたのは、子ども食堂の運営についてです。

宮崎県北(延岡・門川・日向)には、子ども食堂が全部で7つ。

その中でもこども食堂のべおか今山の場合は、活動に賛同していただける人から年会費500円を徴収しており、地代やライフラインにかかる費用を賄っています。

スタッフは全員ボランティア!

驚いたのは、高校生で子ども食堂の存在を知り、自主的にボランティアをしている子がいることです。

食材は、毎回様々なところからご寄付いただいているそうです!

てっきり同じところと提携して食材を得ていると思っていたため、

様々な方が個人で協力してくれていて成り立っていることに驚きました!

いつもその日に届いた食材でメニューを考えているそう!!

食材だけに関わらず、現金を寄付してくださる方などにも支えられて、

子ども食堂は運営されていることを知りました。

「居場所」としての子ども食堂

峰田さんの興味深いお話の中でも特に印象に残っているのが、

「子ども食堂で大変だったことは?」という話。

話を伺うと、

ある時ヤンチャな中学生が通ってくれていたことがあるそう。

その事実を聞きつけた学校側、大人側が、

「あの場所には行くな」と制しており、

毎週来ていた子どもたちが来なくなった時期があったそう。

その出来事を峰田さんはこう振り返りました。

峰田さん)ある意味そういう(ヤンチャな)子たちにこそ必要な場所だったのかもしれないんですよ、今考えると。

中学校を卒業してバラバラになって、今全然遊びに来ないんだけれども(笑)

結局悪いことをやるのも、誰かに見られたいっていうのがあって、

わざとやってることがあるっていうのは必要だったと思うし。

最後にはね、ふんぞり返ってた子たちは、「ごちそうさまでした」って言って皿を持ってきてるようになったから、その辺を見てほしかったなって思ったりもする。

食事を満足に取れていない子だけでなく、

学校以外に居場所を求めている子にも求められている場所なんだと感じました。

それ以外にも、子ども食堂を求めている声も。

峰田さん)近所の高齢者が、やっぱり子ども食堂がある金曜の夜だとなかなか出てこれんから、昼間にも食堂をやってくれって話があったんですよね。

たいがい1人で生活している、独居の高齢者が多いです。

進学したり進級したりしないわけだからずーっときて友達同士になったりしてますね。「中で食べていいとかい?」って言われて「いいよ~」って言って、喜んでみんな引き連れてきて

子ども食堂だけでなくて喫茶もしてくれという強い要望があり、

「すずめのお宿」という名で火曜と木曜の週2日で、

200円ランチを出しているとのことでした。

私も食べに行ったことがありますが、野菜で栄養バランスも良く、

200円でお腹いっぱいになるのはお得すぎると思うほどでした!!

このように、子どもだけが来ると思われがちな子ども食堂。

実は、子どもたちだけでなく、

学校以外の居場所を求めている学生たちや、

ボランティアで関わる地域の方たち、

そして近所のおじいさんおばあさんたちの、

「居場所」になっていることを感じました。

峰田さんからのお願い

最後に峰田さんの想いとお願いを2つ共有して、

文章を締めたいと思います。

1つ目は、「気軽に遊びに来てくださいね」ということ。

今まで紹介してきたように、子ども食堂は子どもたちだけでなく、

地域の方々、学生たち、近所に住む高齢者とみんなの居場所です。

「行ってみたい」そう思う人たちみんなを笑顔で迎え入れてくれる場所です。

ここで初めて子ども食堂を知った人もそうでない人も、

まずはぜひランチを食べに来てみてくださいね。

2つ目は、峰田さんが協力を求めたいことです。

イベントの最後に、参加者の方々と一緒に考えていきたいテーマとして共有してくださいました。

現在、県北に7つある子ども食堂。

そこに届く食料をうまく配分できていないという課題があるそうです。

峰田さん)例えばの話をすると、ある子ども食堂は、野菜市場の近くなんですね。山ほどのにんじんが余ったから持ってってくれっていうんだけど、1つの食堂では到底食べきれないし、分けきれない。

そういう時に他の子ども食堂にラインを送って「取りに来て」っていうんだけど、取りに行くのも大変だったりする。特に魚は大変。

だからその状況を改善する良い方法はないかみんなで話をしたいです。

イベント内では、参加者で2つのグループに分かれ、

どんな解決策があるか意見を出し合いました。

1つのグループでは、余った食材を駅などの公共施設で販売し、その売り上げを子ども食堂に分配するという意見が出ました。

ただ結局誰が担うのかという課題が発生するため、

今延岡にある宅配タクシーの仕組みや、企業の業務の一部に組み入れるなど、「仕組化する」必要性を感じました。

ぜひこの文章を読んでくださってる皆さんとも一緒に考えていきたいです。

--------------

最後に、

私自身子ども食堂を知ったのは大学生になってからです。

「子ども食堂」は子どもたちのための場所と思い込んでいたのですが、

実際に行ってみると、そこに足を運ぶ学生や大人やボランティアの方たちにとっても大切な居場所になっていることを感じました。

人と一緒に食事をとることで元気をもらったり、

定期的に顔を合わせる仲間ができたり、

まずは気軽に遊びに来てみて!!

そして一緒に楽しもう!面白い場を作っていこう!

まずはそれが一番の峰田さんの願いだと感じました。

次回は、「1月の延岡市長選に向けて選挙に関心を持つ若い世代をを増やしたい!!」という想いから、

市長候補のお2人をお呼びして延岡の未来を考える選挙イベント、

題して

『推ししか勝たん!Go to 選挙!』を開催予定です!!

日程が分かり次第お知らせします!!!

これまでのイベントレポートはこちら!!

★第1回ソーシャルドリンクス

「個人的なことは政治的なこと」個人のモヤモヤをソーシャルに繋げよう:ソーシャルドリンクスvol.1イベントレポート第1回ソーシャルドリンクスhttps://note.com/miyazaki_social/n/ncaf6a812b655

★未来の生理について話そう!

「未来の生理について話そう!イベントレポ」

https://note.com/miyazaki_social/n/n9b05a3832297

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?