#読書感想文〜サーカスの子

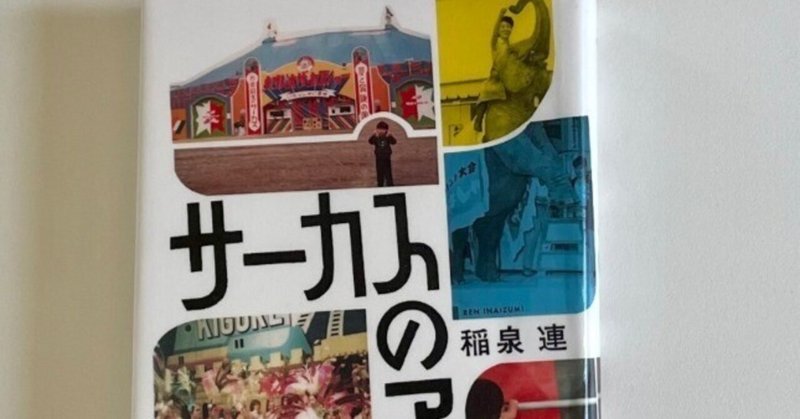

サーカスの子(2023)稲泉連・著

講談社

著者は、1979年生まれ、26歳で大宅壮一ノンフィクション賞を受賞している、気鋭のノンフィクション作家です。

タイトルから、サーカスで育った子供なのかと思いきや、著者自身は、サーカスの芸人ではありません。

ただ、母親がサーカスの炊事場で住み込みで働いていたため、幼少期に1年間だけ、サーカスで過ごした経験があります。

この本は、40歳を迎えた著者が、薄らいでいく自身の記憶を、確かめるように、当時のサーカスの団員たちにインタビューをして、書き上げたものです。

舞台は、キグレサーカス。

1942年に設立されたこのサーカスは、1970ー1980年代に、ピークを迎えますが、1990年代、バブル崩壊とともに、人気が衰え、2000年代に入ると、時代に合わせてその形態を変えることが出来ず、2010年に廃業します。

著者が、サーカスにいたのは、1983年頃、華やかな出し物が観客を魅了し、一番活気があった時代です。

2021年に行われたインタビューでは、現役でサーカスの芸人をしている人物は、すでにいなく、皆がそれぞれ、一般の社会で、職を得て生活しています。

この本で、著者が浮き彫りにするのは、サーカスの特殊性で、ある特殊な共同体としてのサーカスを描いています。

サーカスは、2ヶ月の公演をしながら、各地を巡業しますが、皆が、寝食を共に移動しながら生活する中、そこで結婚する人も多くいます。

そして、その中で子を産み、育てると、成長した子供はそのまま、サーカスの芸人になります。

昔はそれで、上手くいっていたのですが、だんだん転校を重ねながら、子供をサーカスで育てることに、親が不安や疑問を持ちはじめ、そうした親は、子供のために退団したり、あるいは、子供を祖父母に預けたりするようになります。

しかし、親がサーカスの芸人で、幼い頃にサーカスで過ごしていた子供の中には、サーカスが忘れられずに、学校を出たあと、またサーカスへと戻っていく子供が、少なからずいます。

それだけ、サーカスの世界には、人を魅きつけるものがあるのだろうと思います。

著者は、サーカスの世界を、現実とは隔絶された夢のような世界として書いていますが、そう感じるほど魅力的だったのだろうと思います。

特に子供の場合は、厳しい練習や、サーカスの運営のようなシビアな現実にも、全く関与しないので、おそらく楽しい思い出しかないのでしょう。

サーカスを出てから、一般の社会に馴染むのに苦労をした元サーカスの芸人たちは、「古き良きサーカスの時代」を懐かしみ、あの頃は幸せだったと皆が、口を揃えます。

一つの閉鎖的共同体の中で生活するのは、それほど安心感が得られるものかと、少々驚きましたが、そこから、外に出られなくなる危険性とは、表裏一体であることがよくわかりました。

時代の変遷に合わせて、形態を変えられなかった産業が衰退していく、モデルの一つが描かれていると感じました。

祭りのあとの、哀愁が漂う作品です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?