【原因から評価・治療法まで一挙に解説!】トレンデレンブルグ歩行に対する理学療法

皆さん始めまして、宮嶋 佑と申します。

私は病院病院勤務時代、人工股関節全置換術後の方のリハビリを多く担当してきました。

そこで多くの患者さんにとって問題となってくるのが

トレンデレンブルグ歩行です。

私のように股関節疾患の方を多く担当している方々はもちろんの事、そうでない方にとってもトレンデレンブルグ歩行は普段の臨床で多く観察される跛行だと思います。

そして、股関節に問題を抱える方にとっては

「必ず改善しなければならない跛行」です。

本日は

①何故トレンデレンブルグ歩行は必ず改善しなければならないのか?

②トレンデレンブルグ歩行の原因

③トレンデレンブルグ歩行の評価と改善法

という流れで紹介したいと思います。

スライドや動画も豊富に用意して、分かりやすく解説していますので、

是非最後までご覧ください。

①何故、トレンデレンブルグ歩行は必ず改善しなければならないのか?

結論から申し上げると、

関節と筋肉に大きな負担がかかるからです。

何故大きな負担がかかるかについて、順番に説明いきたいと思いますが、

その前に一つ理解しておいて頂きたいことがあります。

それは、トレンデレンブルグ歩行の際には

荷重側の股関節は内転位になっているという事です。

トレンデレンブルグ歩行は、立脚時に骨盤の反対側下制が生じる歩行と言われており、

荷重側は

・骨盤挙上、外方移動位

・股関節内転位

となります。

この内転位での荷重というのが、非常に大切なポイントとなりますので、

それを理解していただいたうえで、読み進めていただければと思います。

①大腿骨頭の上方被覆率が低くなるから

下の図をご覧ください。

股関節内転外転中間位の状態と比較して、股関節内転位では、

大腿骨頭の上に臼蓋があまり被さっていないことが分かると思います。

大腿骨頭の上に臼蓋がどれほど被さっているか?というのを”上方被覆率”と呼びます。

つまりトレンデレンブルグ歩行(股関節内転位での荷重)では、

大腿骨頭の上方被覆率が低下した状態となっています。

そうなるとどうなるか?下の図をご覧ください。

中間位では大腿骨頭の上と臼蓋が広く接しているため、臼蓋の広い面で支えることが出来ます。

対してトレンデレンブルグ歩行では、大腿骨頭の上と接している臼蓋の部分が狭いため、狭い部分で支えなければならなくなります。

そうなることで、荷重への負荷は一部分の関節軟骨に集中してかかる事となり、

股関節軟骨の摩耗を速めてしまいます。

つまりトレンデレンブルグ歩行になると、関節軟骨の一部分に負担が集中してしまい、変形性股関節症への進行を速めてしまうという事です。

②股関節外転筋に負担がかかる

これはイメージしやすいと思いますが、股関節内転位での荷重となると股関節外転筋は遠心性収縮を強いられます。

その為、中殿筋や腸脛靭帯に過剰なストレスがかかり、股関節や大腿部側方に疼痛が生じる事が多くなります。

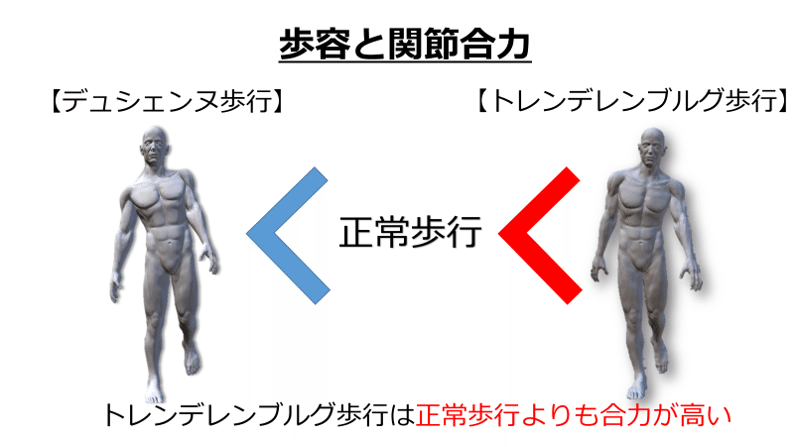

③股関節合力が向上するから

股関節合力とは”股関節に掛かる力”の事です

これが大きいほど、大腿骨頭が臼蓋に押し付けられているという事になり、関節への負担は大きくなります。

この股関節合力が、トレンデレンブルグ歩行だと向上します。

「股関節合力は正常肢位に較べてTrendelenbulg肢位では増加し、Duchenne肢位では減少した」(元田ら Hip Joint '06)

何故トレンデレンブルグ歩行だと合力が向上するかというと、

股関節外転筋が過剰に収縮するからです。

股関節の合力というのは、

床反力+筋力であり、筋力がその8割を占めていると言われています。

(参考:運動器機能解剖学研究所 プライベートセミナー 「股関節障害に対する機能解剖学的運動療法」資料より)

つまり筋肉がより強い力を発揮すればするほど、股関節合力は高まり、股関節への負担は大きくなります。

上述した様にトレンデレンブルグ歩行では、股関節外転筋は強い筋の収縮を求められます。

その結果、股関節合力は向上し、股関節への負担は大きくなります。

よって、トレンデレンブルグ歩行になると

股関節外転筋に強い収縮が求められ、それによって高くなった股関節合力が集中的に臼蓋の一部にかかる

だから必ず改善しなければならない歩行と言えます。

トレンデレンブルグ歩行の原因

次にトレンデレンブルグ歩行が生じる原因について説明します。

ここから先は

¥ 2,000

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?