絵本探求ゼミ4期:受講の半年を振り返って

2024年2月4日(日)絵本探求講座第4期第5回(最終回)

講師:東洋大学文学部国際文化コミュニケーション学科

准教授 竹内美紀先生

場所:インフィニティノースビレッジキャンパス

(上川町層雲峡ホテルKUMOI)

随分リフレクションを書くまでに時間がかかってしまったが、最後に探求ゼミの受講をまとめておきたいと思います。

最終回5回目は北海道の層雲峡でリアルゼミで、チームに分かれて研究発表会が実施されました。

私は層雲峡まで足を運ぶことは叶いませんでしたが、オンラインで発表に参加をさせてもらい、十分に会場の臨場感を味わうことができました。

1.研究発表会の準備および発表から <さくまゆみこさん>

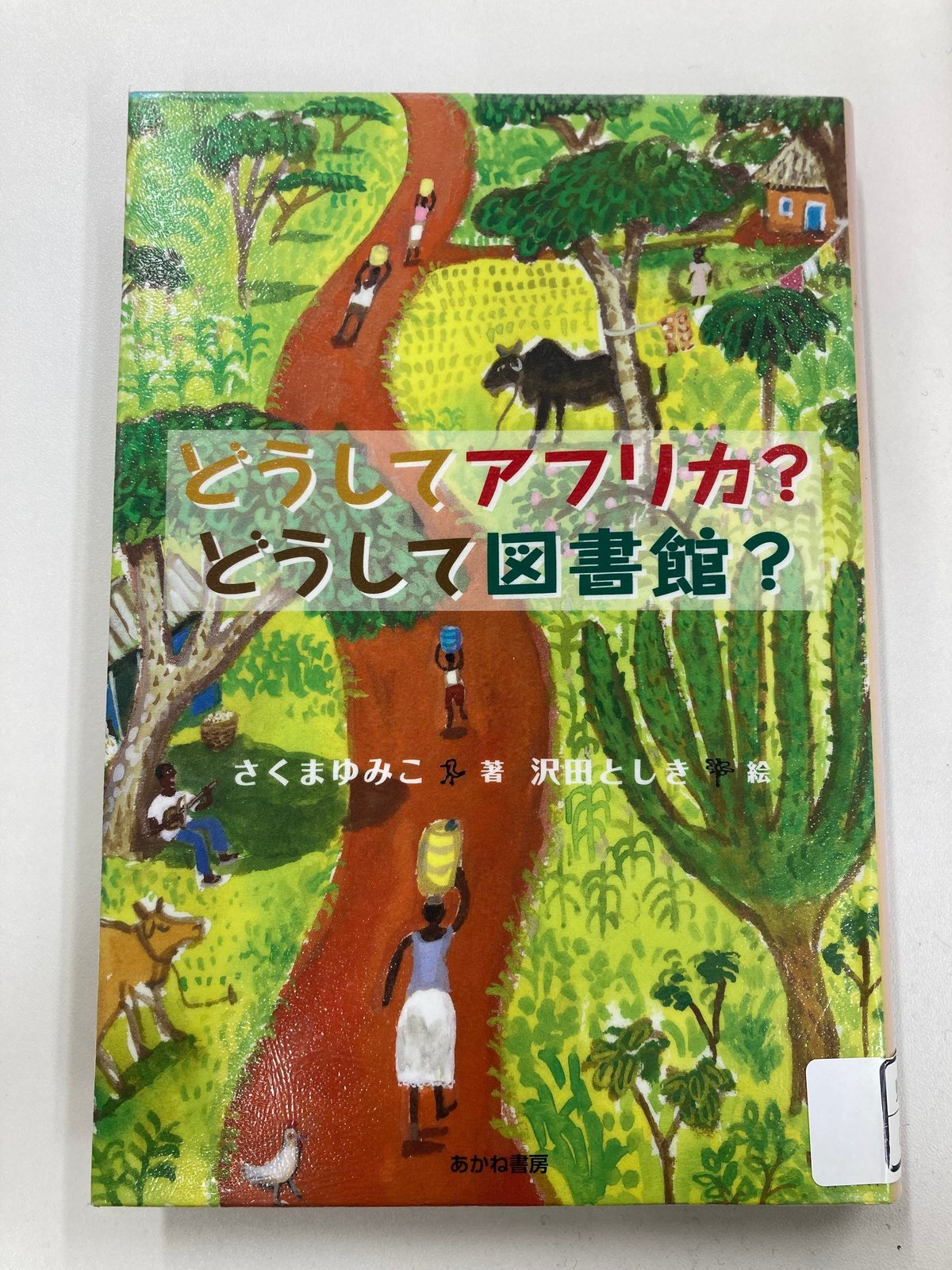

私が所属していたチーム4「かげぼうし」は、訳者さくまゆみこさんについて研究することを話合いから決定し、研究発表会に向け準備を進めてきました。

発表までには5回のチームミーティングを行い、各自読み調べ、意見を交換し合い、方向性を決めていくことに、多くの時間を費やしました。

私はさくまゆみこさんのことをほとんど知らないところからのスタートでしたが、この研究発表会に向けて彼女が訳した絵本を開き、文献を調べ読むことで、子どもの本に対しての底知れぬ熱意と行動力のある方だということが分かりました。加えて、さくまさんは著書と翻訳書を合わせると242冊(やまねこ倶楽部より)あり、その膨大さからも、スピード感も兼ね備えてらっしゃる方だということも。

さくまさんを調べれば調べるほど、キーワードとして「アフリカ」が登場し、図書館までアフリカに作られていることから、フィールドを通して感じたことを形にしていく姿にも、ただただ感銘を受けるばかりでした。

当時大学生だったさくまさんは、アフリカで起こっている白人が黒人に対して差別し奴隷ような状態においた制度に憤慨し、「反アパルトヘイト運動」

への参加。私だったらおかしいと思っても、遠い国で起こっていることだとどこかで他人事になってしまわないだろうか…そんな自分のちっぽけさを考えさせられました。きっと、おかしいことを正面から伝える強さや大学生の頃からすでに自分の身近なことを越えて考えられる広い視野を持ち合わせていたことも想像ができます。

アフリカの子ども達に本を届けるといった使命感を持っていたさくまさんが執筆された書籍や資料の中で、心に残ったことを記しておきます。

「本を読む」ことは「新たな窓を開けること」だと思っている。

さくまさんは、本との出会いを「窓」という言葉で多くの著書や資料で使用されていることからも、「窓」を核として置いていらっしゃるのではないかと推測できます。まさにその通りだと私も確信を持っております。なぜならば、私自身も本によって知識だけではなく、歴史を知り先人の知恵を受け取ることができる経験をしてきたからです。だからこそ、これからを生き抜いていく子ども達にも本との出会いによって普遍的なことや歴史からの教えを知り、世界を広く捉えられる経験をぜひしいてもらいたいと切に願います。

また、多様性についても複数の資料で取り上げられていました。

多様な価値観に触れておけば、お粗末な口車に乗って、他の国を敵視してしまうことへの備えにもなるだろう。

私はこれから子どもたちが自分の頭で考え、自分の心で感じて自分で判断できるような力を養っていった方がいいと思っている。そのためには多様な価値観、多様な文化を知って、視野を広くしておくことも必要だ。

子どもたちが未来を考えるときに参照できるような多様な価値観や多様な選択肢を、子どもの本でも示してほしい。

自分はそのままで良いと認められることと同時に、周りの考えや思想、外見の違いを受け入れられること。それが多様性を認めることなのでは無いかと考えます。絵本を通じてどのように伝えていくか。今後も考えていきたいことの一つです。

最後に、アフリカには長年根付いている口承文芸(ストリーテリング)があり、そこからどのようにすれば本を届けられるのかというさくまさんの苦悩や葛藤を知ることができました。一方、文字で表現されている本を届けることに対しての揺るがない確信も感じることができました。

若い国を背負っていくには、語りで伝えられた昔話や民族の歴史とともに、新しい知識や世界的な視野を持っていくことも必要となる。

心の豊かさや、人と人とのつながりを二の次にしてしまう「先進国の失敗」を繰り返さないためには、本から学ぶことも多いのではないかと思う。

研究発表のために、多くの時間を費やした準備からより印象的だったことは、さくまさんの考えや強い思いというのは、選書から始まり絵本の翻訳に色濃く反映されていることが分かりました。

時間が許す限り、今後も引き続きさくまさんについて注目をしていきたいと思いました。

2.最初に立てた目標への振り返り

私がゼミに参加した時に立てた目標は以下の3つです。

1.沢山の絵本に触れる

2.同じチームの方が選書した絵本も一緒に学び、自分の言葉で考えを持てるようにする

3.リフレクションをがんばる

上記3つを改めて振り返り、この半年間今までには無いほどの絵本に触れ、リフレクションも今回を含め5回中4回提出できました。

ただ、2の絵本に対して自分の言葉で考えを持てることは、まだこれからの課題のように思います。ここが私にとってはスタート地点だということも分かりましたので、これからも「頭で考え、アウトプットしていく」ことを意識し、学びを続けていこうと思います。

アウトプットすることを当初から目的として置いていることで、インプットする際も意識が変わってくることも改めて感じることができました。

3.絵本探求ゼミから得たこと

まずは、チームのメンバーに大変感謝しています。

何も分からなかった私を快く仲間に入れていただいたこと、嬉しさと心強さを強く持つことができました。特に、研究発表会に向けてテーマが決まってからのチームの団結力から一つのことを作り上げていく過程は、大変勉強になりました。

コロナ禍からZoomをはじめとしたオンラインでのやり取りが増えましたが、今回のようにオンラインのみで、一つの目標に向けてスライドを組み合わせ、リハーサルをした経験は初めてでしたが、無事にチームで納得して発表会を終えられたことが何より良かったと思います。このことから、同じ志や目標があれば、手段を選ばず、全国どこにいても繋がりを持てると、強く感じることができました。

学びには終わりがないということも、このゼミを受講して大きな財産となりました。知的好奇心の赴くままに学び続けるその先は何があるのか。その答えは、現時点ではまだ分かりませんが、今後もそれを追っていきたいと思います。

今回の受講によって、これからも絵本を学び続けたいという気持ちも改めて強くもつことができたので、学んだことを還元できる場所も今後探していきたいと思います。

最後に、リフレクションのコメントを含め、いつも暖かい言葉をかけてくださり受け入れてくださった竹内美紀先生、本当にありがとうございました。

先生の言葉一つひとつから、心から絵本が好きで探求されているということ、そして同じ思いを持つ人をいつも受け入れていらっしゃる姿勢など多くのことを学ぶことができました。だからこそ、先生の周りには多くの方がいっらしゃるのだと。

私もまだ手がかかる子ども達を抱えているので、短期間で太い学びをとはいきませんが、自分のペースで細く長く、今後も引き続き頑張っていきたいと考えています。

今回のゼミではアフリカのことわざが、まさに!と実感できた体験でした。

「早く行きたければ一人で行け、遠くへ行きたければみんなで行け」

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.

本当にありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?