サツマイモ収穫記録(自分用)

【生育環境】

■ベランダで日中の日当たりは悪くない。

■6月下旬から8月の始めまで長雨が続き、日照時間が過去10年で最下位だった。

■長雨の時期は傘を張っていたから、水の上げ過ぎはなかった。

■長雨後は晴天が数週間続き、暑過ぎる程だった。

株A

生育期間:2020年6月〜10月12日

株B

生育期間:2020年6月〜10月13日

株C

生育期間:2020年6月〜10月14日

株D

生育期間:2020年6月〜10月20日

株E

生育期間:2020年6月〜10月25日

F株

生育期間:2020年6月〜10月25日

G株

生育期間:2020年6月〜10月25日

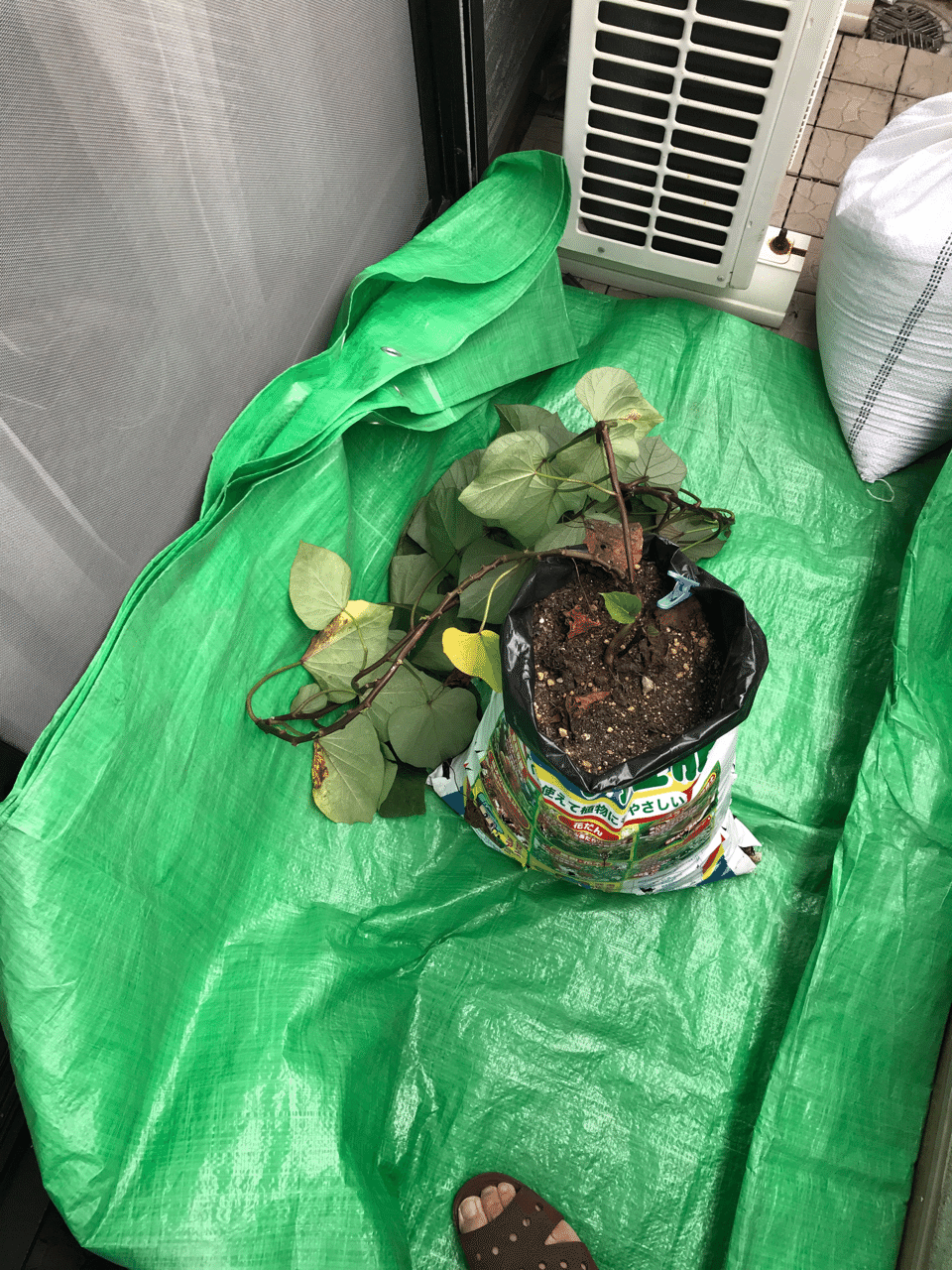

【最終生育状況】

■この株は生育期間の前半はほぼ窒素分0で、育て、後半二回にわけて追肥。合計窒素量3。

■リン酸、カリウムは10:15の割合で元肥としていれ、追肥時に同じ量を追加。

■土は黒土、赤玉土(小・中)、堆肥、腐葉土・バーミキュライトを2:4:2:1:1の割合

■後半ニームケーキオイルを散布。害虫による蝕害はなし。葉の真ん中を線状に3cmほど食われた跡が1〜2枚あったが、それで食欲を失ったのか他に被害なかった。

■袋栽培(14Lの袋)で行ったが、前半は4ミリ程度の穴を下の方に30ヶ所くらい開けたが、水はけが悪く底の方は常に水浸し状態だった。後半直径15ミリ程の穴を10ヶ所程追加で開けた。

■蔓は最終的に3本くらいに枝分かれし、太さの平均は7ミリ程。色は濃い赤紫。一番長いもので1mくらい。全部足したら2mほど。

■窒素分を入れてなかった前半は背丈25cmの時期が続いた。

■葉の大きさは平均11cm強。

■中期頃、葉にモザイク病のような症状が若干出たが、多少病気の葉を切り落とし、追肥後は改善したように思われる。

■カイガラムシが数匹確認されたが、後半はほぼなし。

■10月の中旬から収穫を始め、全て収穫し終わるまでに2週間ほど開きがあり、芋の太り方に3倍程の差がある。

■収穫したサツマイモは、小さくても市販のモノと同じくらいの味にはなっていたと思う。ただ一番最後に収穫したものの中には、中心部分が固く渋いもの(恐らく芽が出始めてたもの)や表面が割れてしまっているものがあった。

【備考】

■同じ時期に植えた田舎(秋田県)の叔父さんのサツマイモは大きさ・収量共に割と良かった。多少気候差があるにしても、収量が少なかった理由は天気ではないような気がする。

【全体の考察】

■袋栽培は水はけが悪いので一番底と側面にはできるだけ穴をあけておく必要がある。

■肥料について調べると入れなくていいという記事や動画が目立つがあれは嘘。畑の土であれば前の野菜を育てるために入れた肥料が残っているから育つのであって、本当に無肥料では育たない。

■今回使用した土は肥料分が配合された市販の培養土ではなく、肥料分が入っていない数種類の土+土壌改良材を配合した土壌であるため、計算していれた肥料が純粋な肥料分であると言える。その上で元肥として入れた窒素0:リン10:カリウム15という配合では窒素分がないので十分に蔓や葉が伸びない時期が続いた。最終的には追肥を重ね窒素3を入れたので、窒素分が3あれば1m+2~3本の枝分かれ+約11cmくらいの葉ができると言える。ちゃんとサツマイモがなっている記事や動画を拝見した感じでは窒素分5くらいはあってもいいかもしれない。

■経過観察してわかったことは、窒素分吸収時それを大きく上回る量のリンやカリウムがあると蔓の色がサツマイモと同じ赤紫色になる。窒素・リン酸・カリウムの配合が同じである化成肥料を追肥したときには黄緑色に脱色したことからその性質が言える。今回はよい結果が出なかったためこの性質が芋の生育結果にどう影響するかはわからないが、リンやカリウムが十分に吸収されている指標にはなるかもしれない。

■今回サツマイモが大きくならなかった原因は光合成不足だと考えられる。十分に生育するのに4カ月必要とされる中、半分以上の期間で窒素分不足で葉が少ない状態(最終の状態でも少なかったかもしれない)が続いたため、光合成の総量も少なかったと言える。育て方に関する記事を見ると追肥もするなら最初の1か月以内に終えると書かれていることから、光合成に必要な量の葉を初期のできるだけ早い段階からそろえることが重要だと言える。

■収穫のはじめと終わりで2週間程の開きがあることで太り方に大きな差があったことと収穫を始めたのが気温が急に下がり始めたころだったことから、それらに関係性があると考えられる。つまり、日照時間や気温の低下をスイッチに根を太らせて芋になる。逆を言えばそれより前の期間は芋が太ることはないわけで、この期間で大事なのはいかに光合成できる葉の面積を増やしておき、太る時期に備える必要があるのかもしれない。

■全ての植物に言えることだが、袋栽培という少ない土量での生育環境が影響した可能性もある。植物はどれだけ広い範囲(幅と深さ)に根をはれたかによって、葉の大きさや茎の長さ・太さを変える。プランターなどで土量がその植物にとって足りない状態の場合は地上部分が十分に大きくなることができない。サツマイモは根っこ部分なので直接影響しているかはわからないが、葉の大きさや茎の長さ・太さに影響を与えるなら、光合成の量も変化するわけで、それは芋の太り具合にも間接的に影響を与えると考えられる。

【次回への課題】

■必要な量の窒素分を入れ初期の段階で十分な葉の量をそろえる。

■窒素分の量という観点から、量が多すぎることで蔓や葉が茂り過ぎ、栄養が芋に行かなくなるという蔓ボケという状態がどれほど伸びたときに言えることなのか実験してみてもいいかもしれない。葉や茎を作るのが窒素で根を育てるのがカリウムだと言われているが、蔓ボケによって栄養が持っていかれるという理論でいうならカリウムが持っていかれていることになる。土作りの本によればリンやカリウムは葉が光合成する際にも使用されることから、葉が多い分たくさん光合成をするとリンやカリウムがその分消費されてしまい、芋が育たなくなってしまうのだと考えられる。

そうだとしたら、多めな窒素に対して十分なリン・カリウムを投入すれば蔓ボケ状態になっても収量が減るどころか増えるかもしれない。

ただ、リンやカリウムは窒素がないと吸収されないという性質上、窒素により葉が茂れば必要となるリン・カリウムの量は増えるが、窒素により運べるリン・カリウムの量は一定なわけだから間に合わなくなる時がくるはずである。そこが蔓ボケのラインだと言える。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?