教育のためのTOCツールは、本当に現場で使えるのか?~他者評価編~

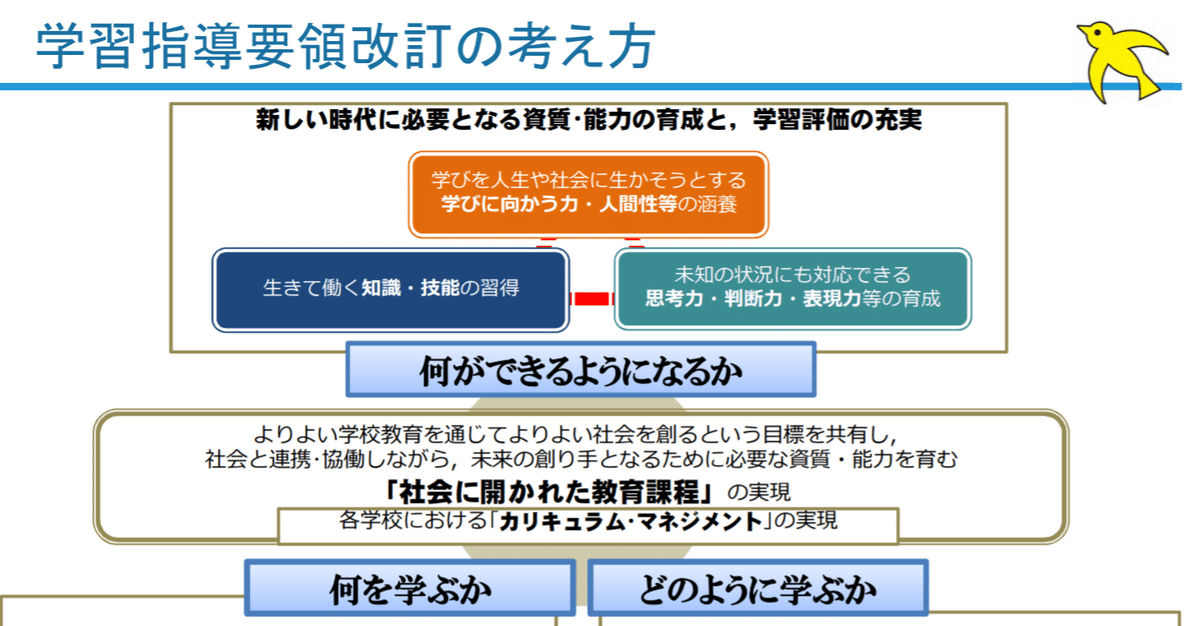

いよいよ2022年から、高校でも観点別評価に替わります

勤務校の教務新聞に『訳ワカメ』と揶揄した投稿を見た時は

思わず吹き出してしまいました

でも、わたしは密かにガッツポーズをしております

なぜならば。。。。

これでやっと、やりたかった授業が出来るからです

これまでは、記憶を問う評定評価でしたので

『考えたか否か』を評価したいわたしのスタイルは不評でした💦

でも、これでようやく堂々とわたしのスタイルを前面に出せます

校長からご指導を頂いても

「だって、文科省がそう言うんだも~ん」と言い返せます( ´艸`)

そして、『人間性』を評価するという本来の教育者の領域が復活しました~

ここ最近は、『匿名なら、取りあえず文句を言う』

や

『匿名なら、相手を貶める』みたいな風潮が

対教師にもあります

評価基準に『協働して~』という事が複数出てきます

(・_・D フムフム

攻撃な奴とか、俺様敵なのは、これからは堂々と【C】評価で良いわけね

具体的には、わたしは二学期からは『チェックリスト』を配布しました

言動などのコミュニケーションやブランチでのCLR(添削)も文字化しました

まずは、自分で自己評価

次に、バディさんが他者評価(2~3人 時間の許す限り多く)

複数回に1回は、わたしも評価します

これを効果測定として、生徒たちが本当に出来るようになったのかを

客観的に判断しています

友達のブランチを添削することで、自分が考える時も

セルフチェックができるようになることが狙いです

ボヤッとしたブランチであればあるほど、相互に学びが生れます

どのように考えたか

自分の考えたことが、他者に正しく伝わるのかを

できているのか?いないのかを即フィードバックできるので

やる気のある生徒には面白いようです

当然、そのやる気は

わたしが見ていてわかるので、『主体的』に学んでいるのかも評価が出来て

一石二鳥です

来週は、二回目の効果測定を用意してあります

一学期より、一回目の効果測定は良くなっています

二回目も一回目よりも良くなっていれば、その子は自分の課題を見つけて

自分で努力をし、伸びた(結果を出した)という観点からも評価が出せます

やっと、うまくいきそうな気がします( ´艸`)

参考になれば、幸いです

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?