スメル

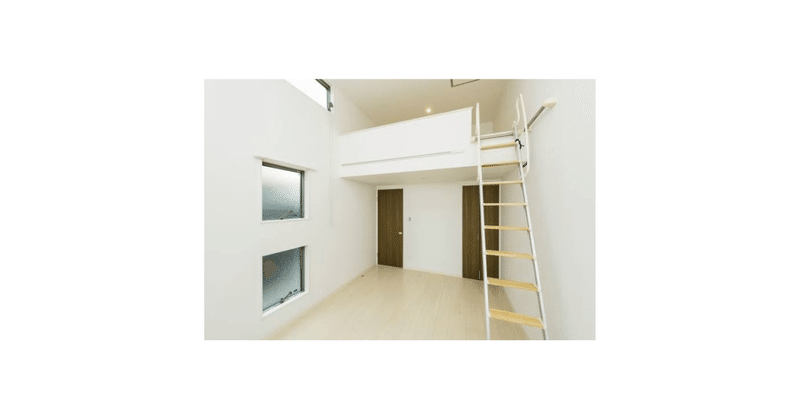

僕はロフト付きのアパートに引っ越しをした。

その引っ越し祝いに、僕の友人の暁斗とその彼女の理沙が僕のアパートに来た。

チャイムが鳴り、玄関のドアを開けると、「ここが新居か」と言って暁斗が入ってきた。そしてそれに続いて理沙が「こんにちは、お邪魔します」と言って続く。そしてさらに見知らぬ女性が無言で続いた。

誰?

「理沙の友達を連れてきた。人数多いほうが楽しいだろ、引っ越しパーティは」

と暁斗は言った。

どうでもいいけど、彼女は何だか汚らしい。

「おお、これが噂のロフトか」

と言って、暁斗が早速ハシゴを登ってロフトを見た。

「これはいいね」

と言って感想を述べると、「私も見たい」と言って理沙がそのあとに続いた。

「わー。やっぱりいいね、ロフトは」

と理沙が感想を述べた。

そして理沙の友達がハシゴを登ってロフトを見た。

無言だった。そう言えば彼女はまだ一言も喋っていなかった。

理沙が「どうだった?」と彼女に尋ねると、彼女は「スメル」とつぶやいた。

「Smell」?

何で英語?

彼女は見た目はまるっきり日本人だが、もしかしたら外国人なのか?

ってゆうか、失礼だよね。「臭う」だなんて、そんなに臭くないと思うけど。

君の方がよっぽど臭いよ。たぶんお風呂に何日も入っていないみたいだし、洋服だってぜんぜん洗って無いように見える。何でこんなに汚くて暗い女の子を連れてきたんだ、と僕は思った。

ともかく理沙が差し入れで持ってきてくれた手料理でお酒を飲みながら、僕らは引っ越しパーティを楽しんだ。

だけども彼女はずっと黙ったまま、黙々と飲んで食べていた。

やっぱり外国人なのか?

さんざん飲んで食べた後、暁斗と理沙は帰っていった。

だけども彼女は帰らなかった。

何で?

「何で帰らないの?」

と僕は尋ねた。

「スメル」

と彼女は言った。

またそれだ。日本語が通じないのか?

彼女はロフトのハシゴを駆け上り、ロフトの上から僕を見下ろした。

「住めるよね、ここ」

と彼女は言った。

日本語が喋れたのか。

「え? スメルって、住める?」

僕は彼女に問いかける。

「私、ここに住む」

「え? 何を言ってんの? 住めるわけ無いでしょう?」

「何で? ここ住めるよね?」

「いやいやいや、だめでしょうそれ。住むことが可能だということと、住んでいいかどうかは別だよね。だいたいそしたら僕はどこで寝たらいいの?」

「そこ」

と言って、僕の部屋を指差す。

「寝れるよね、そこ」

「いやいやいや、寝れるけど。ここでも寝れるけど」

「行くとこが無いのよ」

と彼女は悲しそうにつぶやいた。

ああ、そう言えば、彼女はなぜかスーツケースを持ってきていた。

今まできっと、マンガ喫茶とかを転々としてきたのだろう。

「だけど僕たちは恋人同士じゃないし、いきなり同棲だなんてできないよ」

「同棲じゃなくて、ルームシェア」

「ルームシェア? お金を払ってくれるの?」

「お金はない」

「じゃあルームシェアじゃあないよね。単なる居候だよね」

「じゃあ居候」

「だから困るって」

僕のスマホに着信があった。

暁斗からだった。

「彼女をよろしくね」

えええー。

何だよ、確信犯かよ。

僕ははめられたのかよ。

理沙と同棲しているアパートに居候させたくないから、僕に押し付けたのか?

ワンルームでもロフトがあるからいけるって思ったのか?

いやいやいや、何のためのロフトだよ。ロフトのために、無理して高いアパートを契約したのに。

僕のロマンが詰った、最大の楽しみだったロフトが奪われるのか?

「だめだよ、そんなのだめだよ」

「あなたには愛が無いの?」

「愛?」

「困っている人を助けようとは思わないの?」

「いや、だって君のこと知らないし」

「友達の友達は皆友達でしょう? 世界に広げよう友達の輪、とは思わないの?」

「思わない」

僕が頑なに拒絶するので、彼女はとうとう諦めたようだった。

「わかったわ。それじゃあ洋服の洗濯とシャワーだけをさせてくれない? それが終わったら出てゆくから」

それならばと僕は納得した。

彼女は洗濯をして、洗濯物を干し、シャワーを浴びた。

Tシャツとショートパンツをとりあえずの着替えとして貸した。

シャワーから出てきた彼女を見て、僕は戸惑った。

汚らしかった彼女がきれいになっていた。

サイズが大きいからダボッとしていて、ショートパンツがTシャツに隠れて、下に何も履いていないように見えた。

バストトップがTシャツにツンと突き出して見えた。

エロい、かわいい。

エロ可愛い。

ああ、これはまったくもって、理想の彼女って感じだった。

ああ、失いたくない。

ずっと見ていたい。

ああ、欲しい、欲しい、欲しい。

「ねえ、良かったら、しばらくここにいてもいいよ」

と僕は思わず彼女に言ってしまった。

「本当? ありがとう」

と言って、彼女は飛び上がって喜び、僕の頬にキスをした。

「ペットを飼っていると思えば良いから」

と僕は言った。

「じゃあ、時々は散歩に連れて行ってくださいね」

と彼女は微笑む。

「デートじゃなくて、散歩?」

「デートでも良いけど」

と彼女は言った。

つづく。

もしも僕の小説が気に入ってくれたのなら、サポートをお願いします。 更なる創作へのエネルギーとさせていただきます。