4.熱電子放出と二極管

本節では、真空管の動作の基本である熱電子放出について説明した上で、真空管のうち最も基本的な二極管について説明します。

熱電子放出

真空管の動作において重要な仕組みが、熱電子放出です。

エジソンによって1879年に、木綿糸を炭化した白熱電球が発明されました。その後、同じくエジソンによって、次のような現象が発見されました。エジソンは1883年、自分で発明した真空炭素電球の炭素フィラメントが使用中その一部が細くなり、過熱してガラス内面を黒くするので、これを防止するために電球内に電極を封入して実験するうち、偶然次のような現象を発見しました。次の図のように、電極(P)に検流計(G)をつなぎ、その端子をフィラメント(F)の端子に接続して実験を行ない、スイッチ(K)を(1)の方に倒すと検流計の針が振れ、(2)の方に倒すと検流計の針は振れないということを明らかにしました。

図.エジソンの実験(笹尾利男,真空管工学,三共出版,1965年より引用)

これがエジソン効果と呼ばれるもので、Kを(1)に倒した時は電極(P)が電池の+側につながれ、フィラメントの電位と比較すると、電極がフィラメントの-側よりVだけ高電位となり、フィラメントから放射された電子を吸引して回路を形成し、矢印方向に電流が流れます。そして、この電極(P)を陽極(アノード)、フィラメント(F)を陰極(カソード)と呼びました。また電流の大きさは陽極の材料の種類には関係なく、陽極と陰極の距離および、陰極材料の性質とその温度によって変わることも明らかになりました。これを始まりとして熱電子放出の研究が始まりました。

その後、フレミングによって研究が進められ、1904年に真空管(二極管(ダイオード))が発明される元となりました。

熱電子放出は次のような現象です。電気を流す金属の中には自由電子と呼ばれる、原子核の周囲を離れて自由に動ける電子があります。金属を熱すると、この自由電子の運動量が増えて、自由電子のエネルギーが金属によって定まる一定値を越えると、自由電子は金属の外に飛び出します。飛び出した電子を熱電子と呼び、この現象を熱電子放出と呼びます。

二極管

二極管の構造は次のとおりです。

二極管はプレート(アノード)とフィラメントから成り、プレートにフィラメントと比べて高い電位をかけます。フィラメントをヒーターで熱すると、フィラメントから熱電子が飛び出します。

プレートの電圧が十分高くない状態では、フィラメントから放出された熱電子の全てが直ちにプレートに引きつけられることなく、フィラメント近傍に集まっています。このような電子群、すなわち空間電荷は後続の熱電子の放出を抑制し、プレートに飛んでいく電子の量を制限します。

プレートの電圧が十分に高くなると、電子は負の電荷を持つので、高い電位を持つプレートに引きつけられます。結果として、フィラメントからプレートに向かって電子の流れができ、これはプレートからフィラメントに向かって電流が流れることを意味します。

図.二極管

なお、プレートの方がフィラメントよりも電圧が低い場合、熱電子がプレートに引きつけられることがないため、プレートからフィラメントに向かって電子が流れることはありません。これを整流作用と呼びます。そのため、二極管のことを整流管と呼ぶこともあります。

直熱管と傍熱管

上記の説明ではフィラメントを直接加熱していましたが、フィラメントでカソードを加熱し、カソードから熱電子を放出させることもできます。この場合、フィラメントはカソードを加熱する目的でのみ使用されるので、フィラメントの代わりにヒーターと呼ばれることが多いようです。フィラメントに電流を流して直接熱電子を放出させるものを直熱管、ヒーターによってカソードを加熱し、カソードから熱電子を放出させるものを傍熱管といいます。

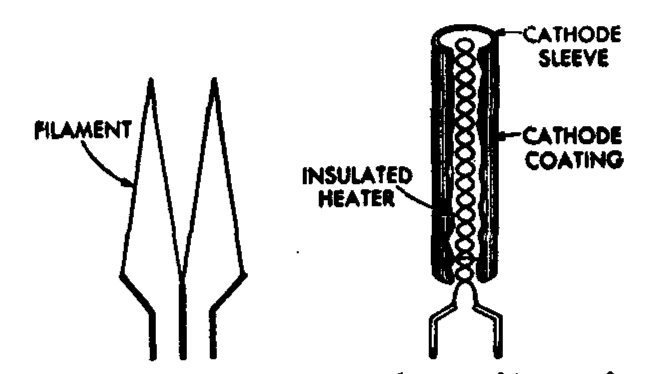

図.(左)直熱管のフィラメント、(右)某熱感のカソードとヒーター(RCA Receiving Tube Manual, 1975より引用)

上の図の左は直熱管のフィラメント、右は傍熱管のカソードとヒーターの構造です。直熱管はフィラメントが単なる電熱線であるのに対し、傍熱管は中心にヒーターがあり、これをカソードが覆うような構造になっています。ヒーターに電流を流して発熱させることで、ヒーターの周囲にあるカソードを間接的に加熱し、カソードから熱電子が放出されます。これを回路図で描くと以下のようになります。

図.傍熱二極管

上の図のようにヒーターとカソードを分離する利点としては、カソードの電位を自由に設定できることができるため、回路設計の自由度を上げることができます。

コラム:二極管を用いた電源回路

二極管としては、双二極管と呼ばれる、二極管が二つ入った整流用の真空管があります。この双二極管を用いて、交流100Vを用から直流電源を出力する電源回路を作成することができます。交流正負電源を用いた整流回路です。AC100Vをー24V-0V-24Vや0V-24V-48Vのように、中心点を基準として正負に同じ電圧を出力するようなトランスを用います。これを以下の図のように繋ぐと、交流が整流されて脈流と呼ばれる、負の部分が折り返された波形の電圧が出力されます。これをコンデンサーとチョークトランスと呼ばれるトランスを用いたフィルターで平滑化してあげることで、直流を取り出すことができます。

図.双二極管

図.双二極管を用いた電源回路

参考文献:笹尾利男,真空管工学,三共出版,1965年.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?