佐渡沖に活断層の"割れ残り" 2週間以内に…割れ残りは、佐竹教授「活断層の傾きが違う」➡本質的な違いは異なったプレートだから(門外漢解説)

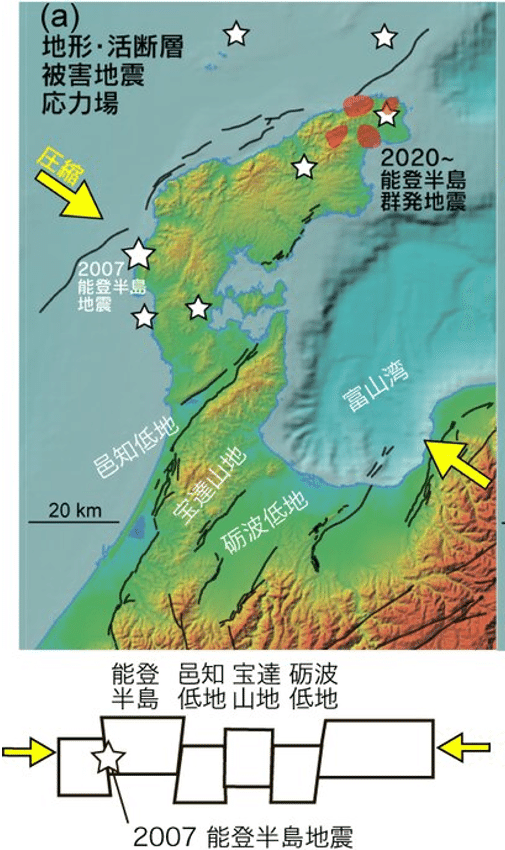

能登半島地震(元旦に発生)について、能登半島付近の断層で元旦の地震に関与したのは、上図のように②~④の3個の断層である。

この元旦地震で割れ残ったと言われるのが、佐渡島寄りの2個の活断層である。

しかし、一体なぜ佐渡沖の活断層だけ割れ残ったのだろうか?

東京大学佐竹教授は、佐竹教授は、

『活断層の傾きが違う』

と指摘している。

確かに、②~④の活断層と東にある2個の活断層は幾何学的に角度が違うのはご覧の通りである。

しかし、能登半島地震のメカニズムを押さえた上で、今後の活断層の動きを警戒しなければならないであろう。

実は、②~④の活断層のあるプレート(ユーラシアプレート)と東にある二つの活断層のあるプレート(北アメリカプレート)は異なるプレート内にあるのである。

下の図がこの様子を表している。黒破線円内が今回の能登半島地震に関係した領域である(円は筆者が追加)。

断層の傾きが違うのは一見するに明らかであるが、本質的には断層の存在するプレートが異なるという事である。

これらの二つのプレートが境界で衝突し押し合う格好になっているので、『衝突型境界』と呼ばれている。

能登半島地震(元旦に発生)は、まさにこの二つのプレートが押し合う場所近くの断層で起きたものである。

この二つのプレートの境界線は南では、『糸魚川静岡構造線』に続いている。

糸魚川静岡構造線の西側には日本アルプスが造られており、飛騨山脈や赤石山脈の高山が沿線に連なり、天険を形成する。地質および生態系は、糸静線を境にして大きく異なり、東半分を東北日本、西半分を西南日本という。

この二つのプレート境界線を、能登半島付近で震源分布と重ねると、下図のようである。青太線が衝突型プレート境界線である。

元旦に起きた能登半島地震の模式図は、下図に近いだろう。

筆者が言いたいのは、2007年の地震の際の模式図の方が理解しやすいであろうと思う。

『東の動いていない断層にもプレート境界の力が作用しているので、大き

な地震に繋がることは十分に警戒しなければならない』

しかし、今回の能登半島地震のメカニズムをよく理解することは、今後の予知や警戒にも非常に重要であり、表面的な観察だけに終わるのはさらに危険である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?