大仏を製作したのは、本当は誰か?

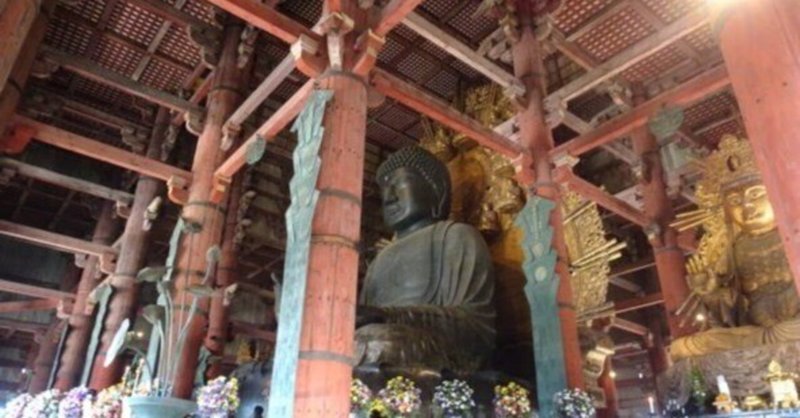

奈良東大寺の大仏(盧舎那仏)は、高さ15mほどの巨大な銅像です。

皆さんは、これは一体誰が造ったのかご存知でしょうか?

今で考えても、この巨大な仏像制作は国家プロジェクトですよね。

しかし、こと製作者が誰かとなるといささか情報は少ないのです。

その前に、実は日本最大の仏像は東大寺の仏像ではありません。

あの秀吉がが発願し製作した大仏(盧舎那仏)を安置するための寺として、創建された。豊臣時代から江戸時代の中期にかけて新旧3代の大仏が知られ、それらは文献記録によれば、6丈3尺(約19m)とされ、東大寺大仏の高さ(14.7m)を上回り、大仏としては日本一の高さを誇っていた。

でも現存する大仏と言えば東大寺大仏と鎌倉大仏ですね。

ここで天平時代を振り返ると、実に興味深いことに気付きます。

大仏製作プロジェクトに当たっては役所仕事から設計、材料調達、進行管理や作業員の手配と時間管理など皆さんが仕事で経験するのと同じ内容を熟さなくてはなりません。

現代なら、コンピュータを使って種々の作業が行えますが、一体この天平時代にはどうして出来たのでしょうか?

天平の頃、日本の人口が500万人くらいと言われていました(今は1億人以上です)。銅500トン、練金440㎏、水銀2.5トンなどの材料を元に製作されましたが、従事した人数(延べ)250万人程度と言う、国民の二人に一人は従事した(あくまで)計算になります。当時は平城京近くの農民たちは税を50%免除される代わりに、必要に応じて苦役に駆りだされました。生活が大変な農民の一部は坊さん(僧職)になって俗世間の義理から逃れようとする人も多かったと言われています。

でも僧職になるには朝廷の許可が必要のためそう簡単になれるものでは無かったようです。

ちなみに、聖武天皇が崩御された時には、一挙に2000人近くが坊さんになることを許されたそうです(寺が多いのも頷けますね)。

話は、横道に逸れましたので次の稿で、『大仏は誰が造ったのか?』について詳しく見て行きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?