【新聞連載第3回】学生が社会とつながるには

家族や学校、塾の先生以外に普段話をする大人は周りにいる?と中高生に尋

ねると、大半はノーと答えます。そんな話からも、学校は社会との接続が薄く

閉鎖的だと感じざるを得ません。

しかし、時代の変化ともに教育のあり方を変えていくことを国が推進しています。2020 年から全面実施予定の新学習指導要領の一文には、『これからの時代に求められる教育を実現していくためにはよりよい学校教育を通して、よりよい社会を創るという理念を、学校と社会とが共有する』とあります。

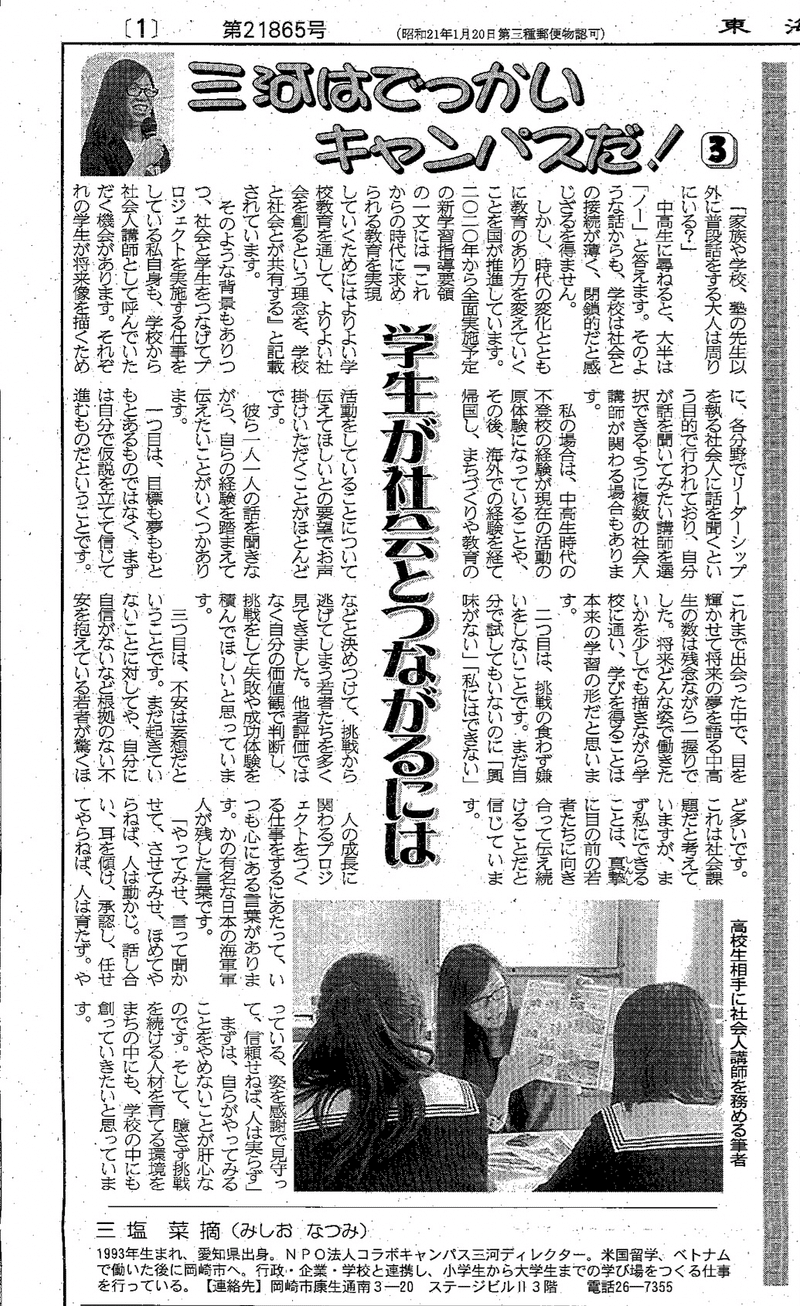

そんな背景もありつつ、社会と学生を繋げてプロジェクトを実施する仕事をしている私自身も、学校から社会人講師として呼んでいただく機会があります。

それぞれの学生が将来像を描くために、各分野でリーダーシップを執る社会人に話を聞くという目的で行われ、自分が話を聞いてみたい講師を選択できるよう複数人の社会人講師が関わる場合もあります。

私の場合、中高生時代の不登校の経験が現在の活動の原体験になっていることや、

その後、海外経験を経て帰国し、まちづくりや教育の活動をしていることを伝

えて欲しいとの要望でお声がけいただくことがほとんどです。

彼ら一人一人の話を聞きながら、自らの経験を踏まえて伝えたいことがいくつかあります。

1つ目は、目標も夢も元々あるものではなく、まずは自分で仮説を立てて信じて

進むものだということです。これまで出会った中で、目を輝かせて将来の夢を

語る中高生の数は残念ながら一握りです。将来どんな姿で働きたいかを少しで

も描きながら学校に通い、学びを得ることは本来の学習の形だと思います。

2つ目は、挑戦の食わず嫌いをしないことです。まだ自分で試してもいないのに、

興味がない、私にはできないと決めつけて挑戦から逃げてしまう若者たちを多

く見てきました。他者評価ではなく自分の価値観で判断し、挑戦をして失敗や

成功体験を積んでほしい。

3つ目は、不安は妄想だということです。まだ起きていないことに対してや、自分に自信がないなど根拠のない不安を抱えている若者が驚くほど多いです。これは社会課題だと考えていますが、まず私にできることは、真摯に目の前の若者たちに向き合って伝え続けることだと信じています。

人の成長に関わるプロジェクトをつくる仕事をするにあたって、いつも心に

ある言葉があります。かの有名な日本の海軍軍人が残した言葉です。

『やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず』。

まず、自らがやってみることをやめないことが肝心な

のです。そして、臆さず挑戦を続ける人材を育てる環境を街の中にも、学校の

中にも創っていきたいと思っています。

(2018年7月東海愛知新聞掲載)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?