企業の農業参入がうまくいかない本当の理由 ②

こんにちは。農業経営サポーターの小川隆宏です。前回から「企業の農業参入がうまくいかない本当の理由」についてお話しており、今回は第2回目です。

前回の記事では「全くの素人の社長室や経営企画部の人をプロジェクトの責任者として、プロジェクトのコアメンバーは昔ながらの農業技術を知っている実家が農家の息子という形のチーム」が出来上がる経緯についてお話いたしました。

前回と繰り返しになりますが、通常、企業が新規事業を立ち上げる場合、その企業の強み(技術、販路、人脈など)を活かして、その強みを軸に事業構築していくことになります。そうすることであまり大きなブレがなく一定の方向性をもって新規事業を考えていくことになります。しかし、全くの素人の社長室や経営企画部の人をプロジェクトの責任者と昔ながらの農業技術を知っている実家が農家の息子がコアメンバーとなる新規事業プロジェクトとなると、なかなか軸となる方向性が見いだせず右往左往することが多くなります。

さらにそれ以外にも様々な課題が降りかかります。

<農業の栽培技術は多種多様>

農業の栽培技術は多種多様で自然から完全に隔離された部屋の中で特定の波長の光をあて、液肥で栽培する「植物工場」や大規模なビニールハウスで温度・湿度・CO2濃度、光量など環境制御を可能な限りコントロールする「オランダ型ハウス栽培」、日本型の比較的小さなハウスで同じく環境制御をする「日本型ハウス栽培」、ハウス栽培でもロックウールやヤシ殻などを使う養液栽培ではなく、土を使う「ハウス土耕栽培」、一般の畑にみられるハウスなどを使わない「慣行栽培」、有機質の肥料や限られた農薬しか使わない「有機栽培」、肥料も農薬も一切使わない「自然栽培」など多種多様で、さらに栽培品目によって適した栽培方法も異なります。このように栽培技術は多種多様の中で「実家が農家」というだけで選ばれたプロジェクトメンバーでは、企業の農業参入目的に合致した栽培方法・栽培技術はどれなのか、、ということを正しく選定することは困難になります。「実家が農家」というだけで選ばれたプロジェクトメンバーは栽培の基本は知っているが実家の儲からない栽培方法しか知らないケースが多く、プロジェクトが錯綜する。

また、大学等の研究者に相談しても、どの栽培方法・技術にもメリット・デメリットがあるため、どの栽培方法を選定することが難しく、「どれがわが社にとって正解なのかわからない」ということになります。

例えば植物工場やオランダ型ハウス栽培では光合成管理が最重要として考えられ、地下部については培地はヤシ殻やロックウールが使われ培地の重要性は保水性、排水性程度ですが、土を使った栽培では土の化学性・物理性・生物性のバランスを重視し、特に生物性に関しては微生物の重要性を非常に強調されます。植物工場やオランダ型ハウス栽培をしている農業では微生物について話す方はほぼいません。

一方で、露地栽培をしている農業者は温度・湿度・CO2濃度、光量などの光合成管理は重要ですが、あまり話されることはありません。それは露地栽培では温度・湿度・CO2濃度、光量はコントロールできないからです。

このように専門家である研究者・農業者でもいうことがバラバラで、これから農業に新規参入しようとする方にとっては何が何だかわからず、理解するまでに非常に時間がかかります。

<農業分野は知識は “特殊で かつ 幅広い”>

また、一般の人は小中学校で植物のことを少し学び、その後、農業関係について目にするのは畑で汗にまみれている農家の方ぐらいしかありませんので、農業関連の知識の広さ・深さを軽く考えているところがあります。

単に1株、2株栽培するなら何とでもなりますが、農業を事業として行うとなると様々な知識が必要となります。

農業を事業として行っていくわけですし、企業が農業参入するのでそれなりの規模になることを考えていくと、単に植物の栽培についての知識だけでなく様々な知識が必要となります。

農地法など法律の知識、水利権などの知識、農業を取り巻く関連団体の知識(自治体、JA、農業委員会など)、農業法人の設立知識、植物生理学(植物の生長メカニズム)、栽培ノウハウ(栽培のテクニック)、青果流通の知識、品種知識(収量、抵抗性など)、ハウス内の様々な設備の知識など、社会の仕組み、法律、化学、電気など農業分野は知識が特殊で幅広いです。異業種の会社員ではなかなか習得に時間がかかり、農業事業の立ち上げに取り組み始めて、ようやく「あーこんなことも学ばないといけないのか!」ということがわかるというケースが多いです。。

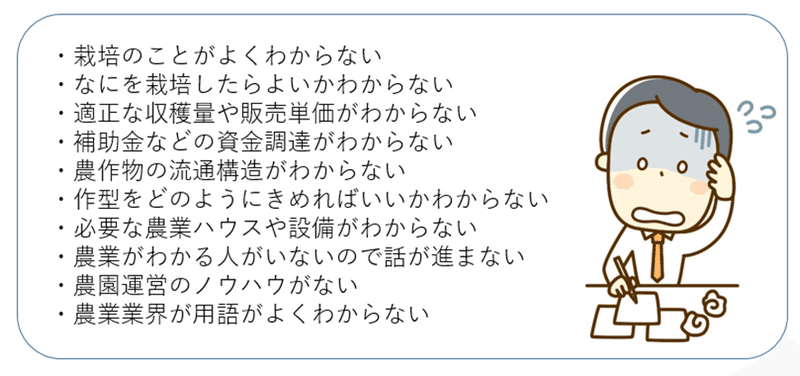

このように「全くの素人の責任者 + 実家が農家の息子」というプロジェクトメンバーに降りかかってくる課題は広範で かつ 多量で、さらに聞いたこともないものが多く、プロジェクトはテンヤワンヤになっていることが非常に多いです。

つづきは次回。。。。。。

【問い合わせ】

TEL 080-3396-5399

MAIL:t.ogawa19720117@gmail.com

【関連記事】----------------------------------------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?