企業の農業参入がうまくいかない本当の理由 ③ ~ターゲットは富裕層という禁じ手~

こんにちは。農業経営サポーターの小川隆宏です。前回から「企業の農業参入がうまくいかない本当の理由」についてお話しており、今回は第3回目です。

1回目、2回目の記事は下記をご覧ください。

前回までの話をかいつまんでお話いたしますと、

1回目では農業事業立上げのプロジェクトメンバーは「「全くの素人の責任者と、実家が農家の息子」になりがちであることをお話いたしました。

2回目の記事では農業には様々な技術や栽培方法があり、外部の農業者はそれぞれの立場から話をされますので、同じ農業者であってもいうことはバラバラになり、なにをベースに農業プロジェクトを進めればよいかわからなくなる、、ということと、そもそも農業をするにあたっては栽培知識だけにフォーカスしてしまいがちですが、法規制や栽培技術、設備知識など幅広い知識が必要で課題に直面してから考えるという後追い、後追いとなり時間がかかる、、というお話をしました。

今日はここからです。さらにまだまだ課題はあります。

<栽培技術ばかりフォーカスしてしまう>

企業が農業事業に参入するにあたっては事業計画を策定しなければなりませんが、今まで述べてきたようにどうしても「栽培技術」ばかりにフォーカスしてしまい、マーケティング戦略や販売戦略などや農園の生産性向上施策はおろそかになってしまいがちになります。

事業を行っていく上でできた農作物をどのように販売して行くのか、などのマーケティング戦略・販売戦略などは、通常、事業計画策定において非常に重要な部分です。しかし一般の農家はあまりこういった概念がなく市場出荷のみをしているケース多いです。ですからこういったマーケティング戦略・販売戦略などをしっかりとやれば一般農家と違った農業参入企業の強みになるのですが、一般農家のマネをすることに走ってしまい、マーケティング戦略・販売戦略を軽視してしまいがちです。もしくは一般農家と同様、市場出荷をベースに考えてしまいます。

せっかく資本力のある企業が農業参入するのであるから販路なども自分たちで構築すれば利益の獲得につながるのですが・・・・・。

また、企業は従業員を効率よく使うことに長けている強みを活かし、農園運営にもそのノウハウを活かしていくことが大事なのですが、このような農園の生産性向上施策についてもあまり意識されることなく、一般の個人農家と同じ思考で農業への参入計画が作られていきます。

<「ターゲットは富裕層」という恐ろしい言葉>

企業が新規に農業参入する際、出来上がった農作物をスムーズに販売していくためには、農作物が出来上がる前から販売活動をしておかないといけません。しかしまだ農作物ができていない「モノ」がない状況での営業活動は非常に難しいです。

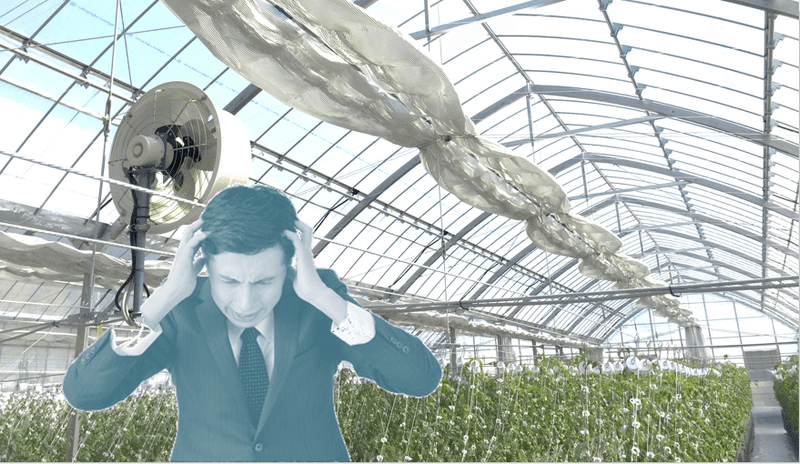

一方、企業の農業参入でやり方にもよりますが、環境制御型のハウス栽培や植物工場などをする場合には初期投資が非常に高額になります。初期投資が高額ということは、今後、毎年の損益計算書にあがってくる減価償却費が高額になることになります。

年ごとの損益計算書で利益が出るようにしようと思えば、高額の減価償却費をもカバーできる売上額が必要になります。

売上高は「数量×販売単価」であり、「数量」についてはハウスなどの設備、敷地面積が決まれば、ほぼ収穫高が決まり、出荷できる数量もある程度の幅の中で決まってきます。つまり 収穫高には あまり計画策定者の思惑が入り込む余地はありません。一方、「販売単価」についてですが、もちろん農作物には“相場“というものもありますが、世の中には上手にブランディングを行って相場に左右されずに高い価格で販売されているところもあります。そこで事業計画策定において売上金額を増やすために「富裕層をターゲットとしてブランディングを行って高い価格で販売する」という形で販売単価を高く設定するということが行われがちです。

ブランディングというものは長い時間をかけて作っていくものであるにもかかわらず、事業計画の上で利益が出る状態にするために、販売単価を根拠なく高く設定してしまう、、といことが行われることがよくあります。

早く事業計画の社内承認を得たいがために禁じ手をつかってしまうのです。。。

【問い合わせ】

TEL 080-3396-5399

MAIL:t.ogawa19720117@gmail.com

【関連記事】----------------------------------------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?