「こうして出逢ったのも、何かの御縁」

私がまだ比較的純粋無垢な高校生であった頃、国語の先生方が生徒のために選んだ推薦図書のリストが配られたことがあった。

純文学、エンタテインメント小説からノンフィクション、ルポルタージュ、科学書、人文学や社会学の入門書まで様々な書名が連なる中に、その妙に心踊らされるタイトルを私は見出した。

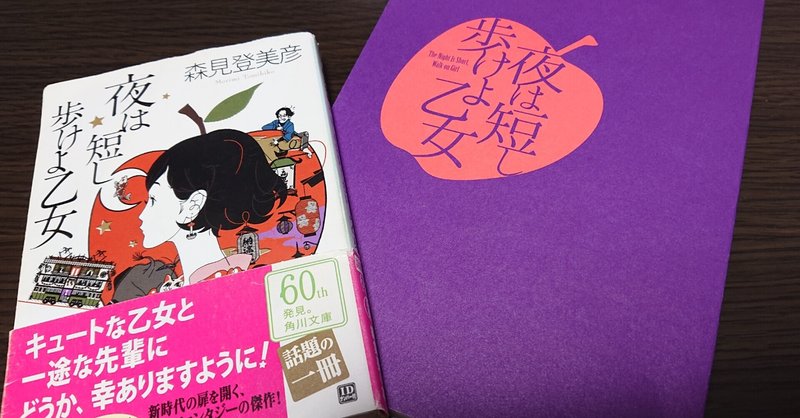

『夜は短し歩けよ乙女』

これが私と、我らが主人公である黒髪の乙女と愛すべき先輩との、そして森見登美彦氏の作品との邂逅であった。そしてこの時の私は、可愛らしげなタイトルにうっかり心惹かれて手に取った一冊の文庫本が、その後の私の人生においてかほどの存在感を持つことになるとは思いもよらなかったのである。

と、いま書いているこの文体が森見さんの影響をしつこいほどに前面に押し出したものであるということにお気づきの方もおられよう。心底好きなものについて書こうとするとその対象に寄せて行きたくなるのがどうも私の癖であるらしい。厄介な癖である。お前に自我というものはないのかと自問すべきであろう。

むにゃむにゃ書いているうちに話が逸れたが結局何の話がしたいのかといえば、この6月に東京と大阪で上演された舞台「夜は短し歩けよ乙女」の感想にほかならない。私はこの夢のような舞台を大阪で観た。

ほんの数日前に観た舞台の感想を書くのに何故高校時代まで遡らにゃならんのだという指摘はもっともである。しかし思い出してしまったのだし、ものは序でであるからもう少しこの作品と私とのファーストコンタクトについて語らせていただきたい。

高校時代の私は、心踊るようなタイトルと、中村佑介さんの手に成るレトロで可愛らしいカバーイラストにまんまと釣られて、この『夜は短し歩けよ乙女』を手に取ってしまった。そうして表紙をめくった瞬間に目に飛び込んできたのが次の文章である。

これは彼女が酒精に浸った夜の旅路を威風堂々歩き抜いた記録であり、また、ついに主役の座を手にできずに路傍の石ころに甘んじた私の苦渋の記録でもある。読者諸賢におかれては、彼女の可愛さと私の間抜けぶりを二つながら熟読玩味し、杏仁豆腐の味にも似た人生の妙味を、心ゆくまで味わわれるがよろしかろう。

(「第一章 夜は短し歩けよ乙女」より)

なんであろうか。密度が高い。文字数に対して言葉数が多い、というのは妙な理屈に聞こえるがそう言いたくなる。しかし一見するとその密度に圧倒されるものの、読んでみるとそこには何とも独特なユーモアと少しの哀愁があり、それに気づいた瞬間には既に、私はこの物語にすっかり引き込まれていた。

そうしてこの小さく愛らしい一冊の文庫本の中で、私は黒髪の乙女と、彼女に恋する先輩と、夜の木屋町から先斗町を練り歩き、古本市の片隅に在る深淵を覗き、学園祭の混沌の中でもみくちゃになり、冬至の夜を越えて京都の街を照らす朝日を眺めたのである――。

舞台の感想だと言いながら、申し訳ないことに原作の話で既に1,000字を越えてしまった。とはいえこれで私がどれほどこの作品に惚れ込んでいるかはおわかりいただけたはずだ。私はこの作品に魅了されるあまり、京都の大学生になりたいと一瞬本気で考えたほどである。

京都の大学生はどちらかというとくるりである。

閑話休題。

今回の舞台は森見さんと度々タッグを組んできたヨーロッパ企画の上田誠さんが脚本・演出だというので、これは間違いないと思った。公演の日取りが発表されてからチケットを購入するまで30秒かからなかった。

否。抽選にエントリーして、発表までしばし待った。

何にせよ、「この舞台を私が観に行かずして誰が観る!」という気迫をもって申し込んだのは確かであった。いや、観る人めちゃくちゃいるというのは承知の上で。

さて晴れてチケットを手にした私は、6月の最後の日曜日、意気揚々と会場のある大阪城公園へ向かった。傘を持たずに出かけたところ小雨に降られたが心持ちは晴れやかである。

入場すると思った以上に大きなホールであった。このステージ上において、あの小さな本の中に押し込められていためくるめくファンタジーが展開されるのかと思うと期待に胸が高鳴る。

そうして幕が上がると、そこには想像していた以上にカラフルで混沌としていて愉快でそれでいてなぜか美しく調和のある、「夜は短し歩けよ乙女」の世界が広がっていた。

中村壱太郎さんの演じる先輩は、原作でいう先輩の地の語りの部分、あの独特な語彙、散文的というよりは漢文的な言葉の並び、偏屈学生を体現するような語りと、その合間合間に見え隠れする純粋さだとか人柄のよさが全部揃っていた。それにしてもあの膨大かつ複雑で、しかも流暢に喋らないと面白さが半減するような台詞を覚えて演じるというのは、改めて考えるまでもなく途方もないことだ。役者さん凄い。こんなIQ2の感想しか出てこないぐらいには凄い。

それから歌舞伎俳優の方というだけあって、たまに“中の人”が出てくる演出があるのには笑ってしまった。原作からアレンジされているシーンで、学園祭ゲリラ演劇「偏屈王」の最終幕に空飛ぶ錦鯉に乗って降り立つところ(文章化するとわけがわからないが)、六方を踏みながら歩くのがあまりに面白くて配信で3回見た。そういう遊び心大好き。

黒髪の乙女は、ほんとうに小説からそのまま飛び出してきたような乙女だった。久保史緒里さんの二足歩行ロボットのステップのなんと愛らしいこと。アニメ映画化された時の花澤香菜さんの乙女も可愛らしかったが、こちらも名キャスティング。彼女が京都の街を闊歩する様を、先輩のようにずっと眺めていたいと思わせるような魅力があった。

原作の語りをラップに織り込んでいたのは斬新だけれど不思議としっくりきていた。音楽も賑やかで良い。それに久保さんの声がすごく良い。可愛らしいけれどほんわかしすぎない、芯が通っていてよく響く声。聴いていてとても心地いい。ファンになりそう(なっているのかもしれない)。

ほかのキャストの方も皆さんとても魅力的だった。竹中直人さんは竹中直人さんのまま李白さんになっているという感じで流石であった。あの李白さんは竹中さんでなければ成り立つまい。

李白さんのキャラクターのほか、ストーリーなども原作からアレンジされているところがいくつかあったが、それでも「夜は短し歩けよ乙女」という物語の世界は確固たるものだった。元々の原作の強靭さもあるが、作り手の作品にたいする愛情や敬意があってこそできることだという気もする。

それは例えば、やたら情報量が多いわりにあまり重要ではない長台詞だったり、乙女の天真爛漫な物言いだったり、先輩と乙女の、出会いそうで出会わない足跡だったり、場面が切り替わる時の二人の地の語りの対応だったりといった、原作の中でもあまり本筋には関わらない枝葉末節の、けれどもそれこそがこの作品をこの作品たらしめているのだと言えそうな特徴を、舞台においてもしっかりと引き継いでいるところに感じられる。

自分でも何を書いているのか見失いかけたので具体的な例を一つ言うと、夏の古本市の章で、先輩が参戦する羽目になった火鍋対決と、乙女が絵本を探して歩く古本市との場面の切り替わりのところ。原作では李白さんが火鍋対決を観ながら「しかし、ここは暑いのう。地獄を思い出すわい」と言ったところで場面が変わり、「天国の水のように美味しいラムネをご馳走になりながら」と乙女が語り出す。こういう場面転換の妙に私はつい笑ってしまうのだが、舞台版でもこの二つの場面が入れ代わり立ち代わり演じられるところに、同じような李白さんと乙女の台詞があったり、音楽が切り替わったりして、原作と同様のおかしみが感じられた。こういうところが、「夜は短し歩けよ乙女」なのだと思ったのである。

ところで先にも書いたが、全編を通して音楽が良かった。アニメ映画でもサウンドトラックや、季節が切り替わる場面での音響が効果的だったり、偏屈王がミュージカルになったりしていた。音楽と相性の良い物語なのだろうか。カラフルで賑やかな描写や独特の語り口は、確かに音楽と合わさることでさらに強調されるのかもしれない。舞台を観ている間、ひたすら楽しくて仕方なかったのは、ストーリーや演出・演技はもとより、愉快でバラエティ豊かな音楽のおかげでもあったのだろう。

好きな場面を挙げて行くと切りが無くなってしまうのでそれはやめておくことにするが、舞台版でこれはいいなと思ったアレンジを最後にひとつ挙げよう。先輩と乙女のファーストコンタクトは桜舞う季節の喫茶進々堂である。そこで先輩は隣の席に座った乙女に一目惚れをする。この描写は原作にはない。

これがラストシーンでは、同じ進々堂で向かい合って座る二人になるのだ。なんとも心憎い演出ではないか。

そして最後の台詞は原作と同じ乙女の一言。

「こうして出逢ったのも、何かの御縁」

このシーンを観て、私はこの作品にうっかり夢中になった高校時代の時分を、そうして今日、この舞台を観にくることができた自分を、心底から祝福したいと思ったのである。

書くことを続けるために使わせていただきます。