【交流分析で考えるモヤモヤシーンのコミュニケーション④】~「このままだとあなたも病気になるわよ」~

この記事は当院のクライアントの体験談をもとにしたコミュニケーションの練習問題です。トピックの提供は、当院でエゴクラム分析と気功メニュー「愛05」「固着した悪意の解体」を受けていただいた方に限らせていただいてます。

当記事のトピック提供者は主婦のD山さんです。

(個人が特定されないよう、設定などは変えてあります。そのうえで、提供してくれた方の許可を得て掲載しています。)

ママ友のF田さんと私は長い付き合いです。この頃F田さんのお母さんが病気になったそうです。F田さんはお母さんのケアで大変な思いをされ、ご自身もお母さんと同じ病気になってしまったそうです。実は、私の父も最近同じ病気と診断されました。そのためか、F田さんは私に病気の話ばかりしてきます。この間はこんなことを言われました。

「病院でよく処方されるあの薬、お父さんも飲まないほうがいいわよ。飲むと余計に悪くなるから」

「私が今からやる体操をやってみて。できなかったら、あなたも私のように親と同じ病気になるかもしれないわよ」

F田さんがやった体操をやってみると、できませんでした。すると、

「やっぱりね。お父さんが同じ病気なら、このままだとD山さんも絶対に同じ病気になるわ。気をつけたほうがいいって。私が飲んでいるいい水があるから、教えてあげるわ」

と言われました。

「水なんて、いいから。私そういうの大っ嫌いなの」

と言って急いでその場を去りました。

「あの薬は飲まないほうが良い」「あなたも病気になる」などと言われて、ちょっと嫌な気持ちでした。でもあとから考えると「彼女も大変なんだろうな」「どうしてあんなことを言うのだろうな」と思います。でもその場ではどう切り返すべきか分からなくて、あとからモヤモヤしています。

問い

ママ友のF田さんへの反応として良いものを、次の選択肢の中から選びなさい。その際に5つの自我状態(※)のどれを使うのがふさわしいか考慮すること。

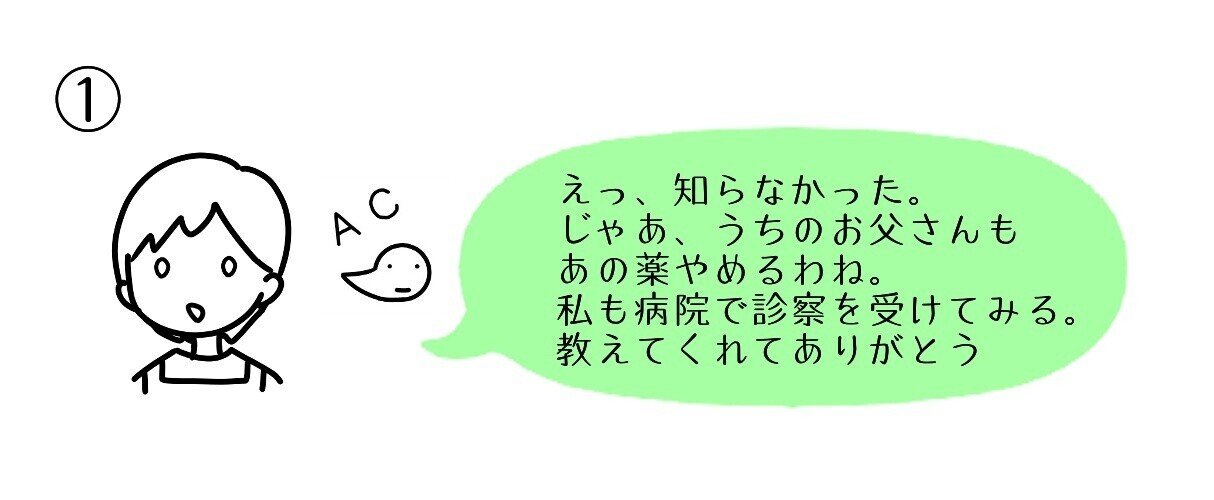

①「えっ、知らなかった。じゃあうちのお父さんもあの薬、やめるわね。私も病院で診察を受けてみる。教えてくれてありがとう」

②「F田さん、大変ね。うちの父も同じ病気だから、よく分かるわ。困ったことがあったらまた話してね」

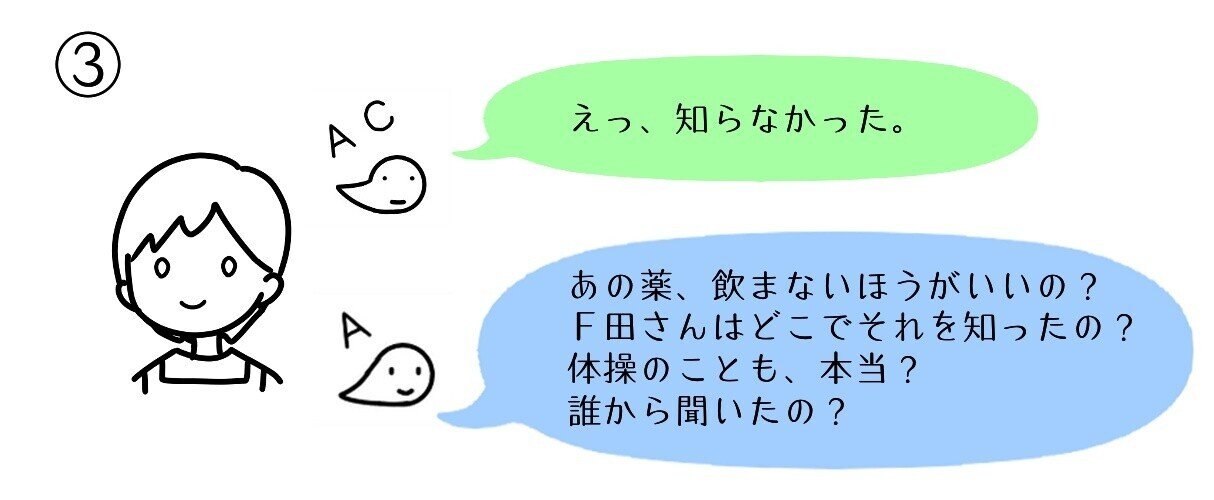

③「えっ、知らなかった。あの薬、飲まないほうがいいの?F田さんはどこでそれを知ったの?体操のことも、本当?誰から聞いたの?」

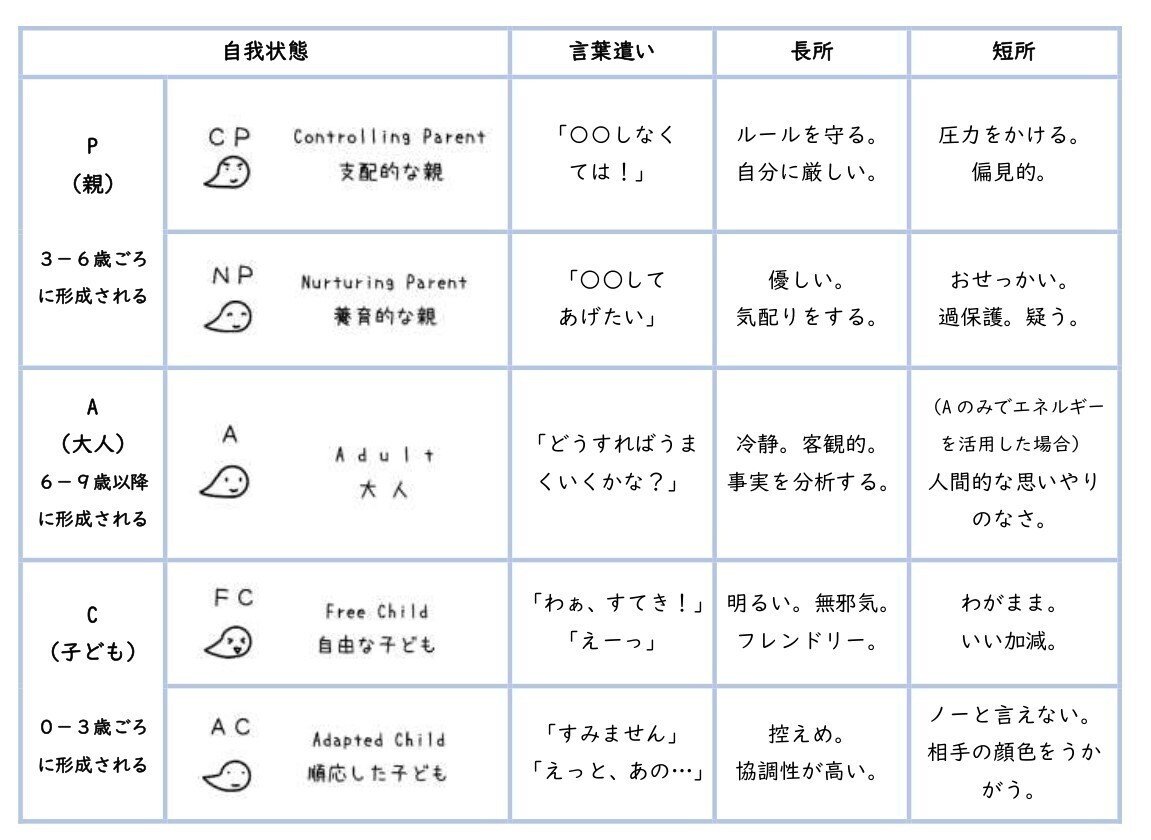

(※1)「5つの自我状態」は交流分析の理論です。簡単に説明した表を以下に載せます。

詳しくは下のマガジン記事をご覧ください。

≪解説≫

D山さんのお話から、ママ友のF田さんは相当大変な思いをされていることがうかがえます。かといってただの「ママ友」という立場からは彼女にしてあげられることも限られています。おそらく深く関わろうとすれば、そのたびにこうしたモヤモヤを感じることになるでしょう。F田さんを突き放さず、かつD山さんがモヤモヤしないで済む反応とがあるとしたら、それはどのような答えなのでしょうか?主人公のD山さんと一緒に考えてみましょう!

①はF田さんの裏面的交流(※2)にはめられてしまった反応です。この反応はあまりスッキリする答えではありません。そのわけを「やりとり分析」を使って考えてみましょう。

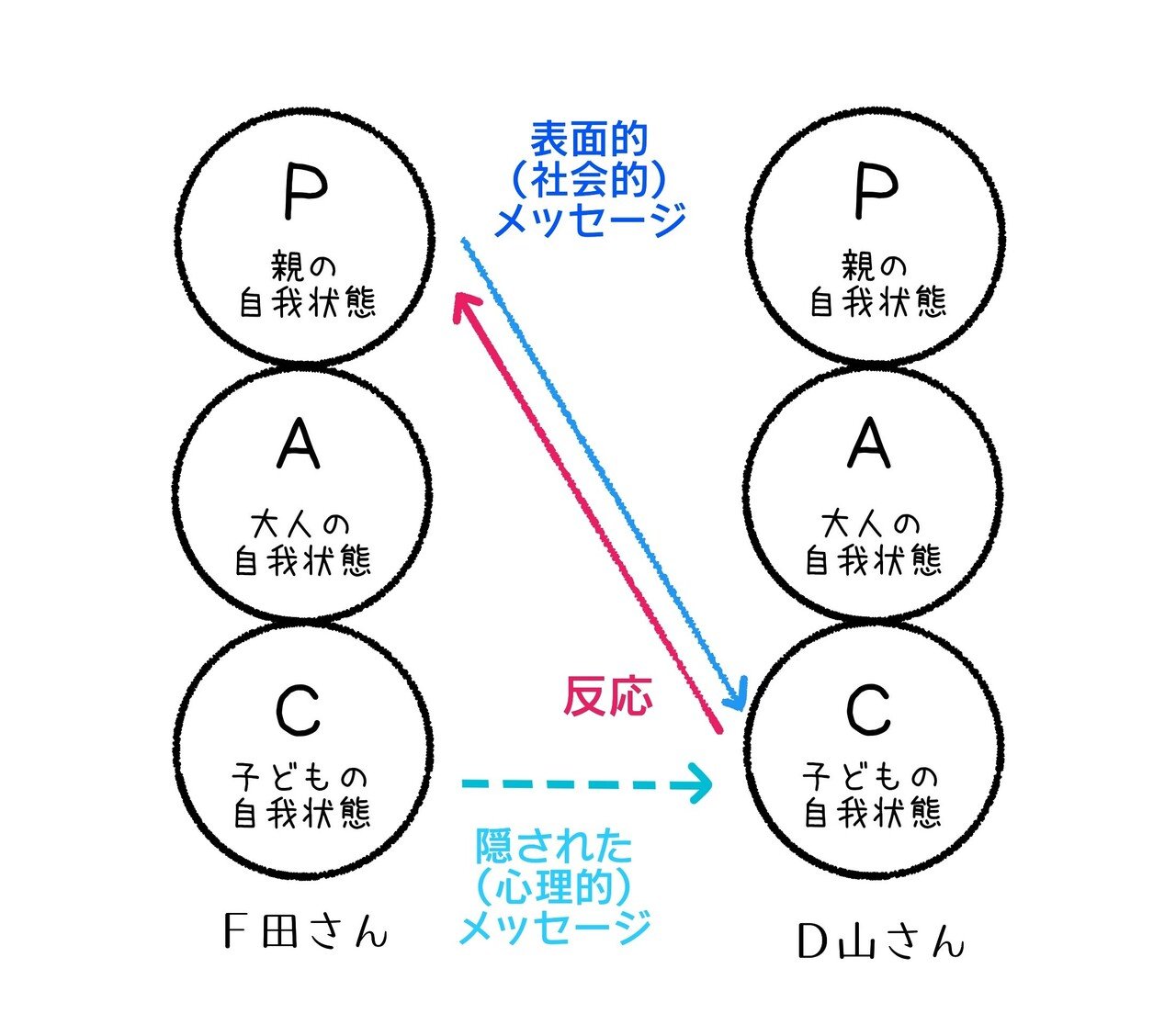

(※2)「裏面的交流」とは、言葉で表現された「表面的(社会的)メッセージ」の裏に言葉では表現されない「隠された(心理的)メッセージ」がある交流です。詳しくは以下のマガジン記事をご覧ください。

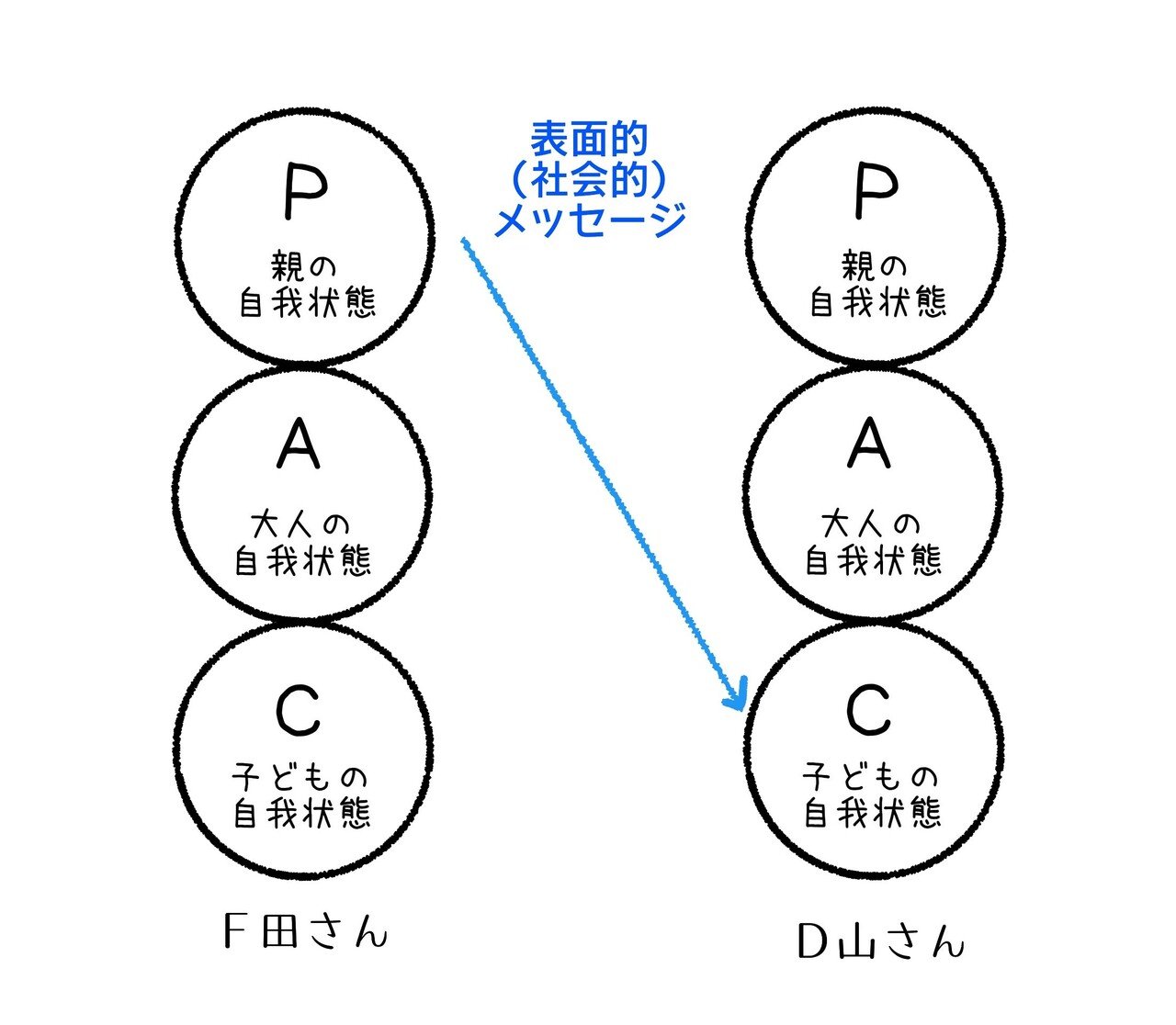

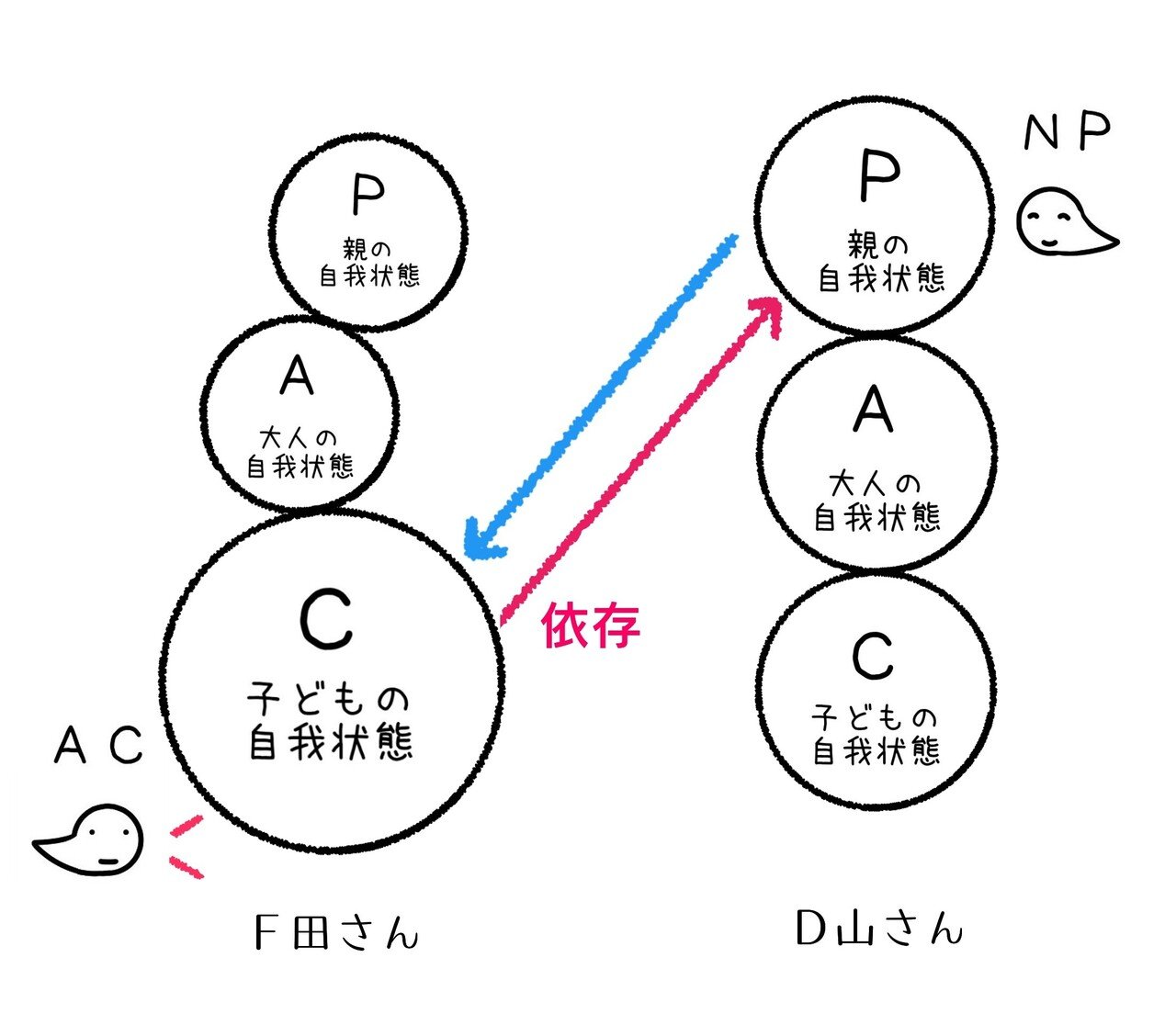

F田さんは、表向きはD山さんに病気に関する情報を「教えてあげる」という体でやりとりをしています。表向きはP(親の自我状態)のエネルギーを使って相手のC(子どもの自我状態)へ矢印を向けているように見えます。

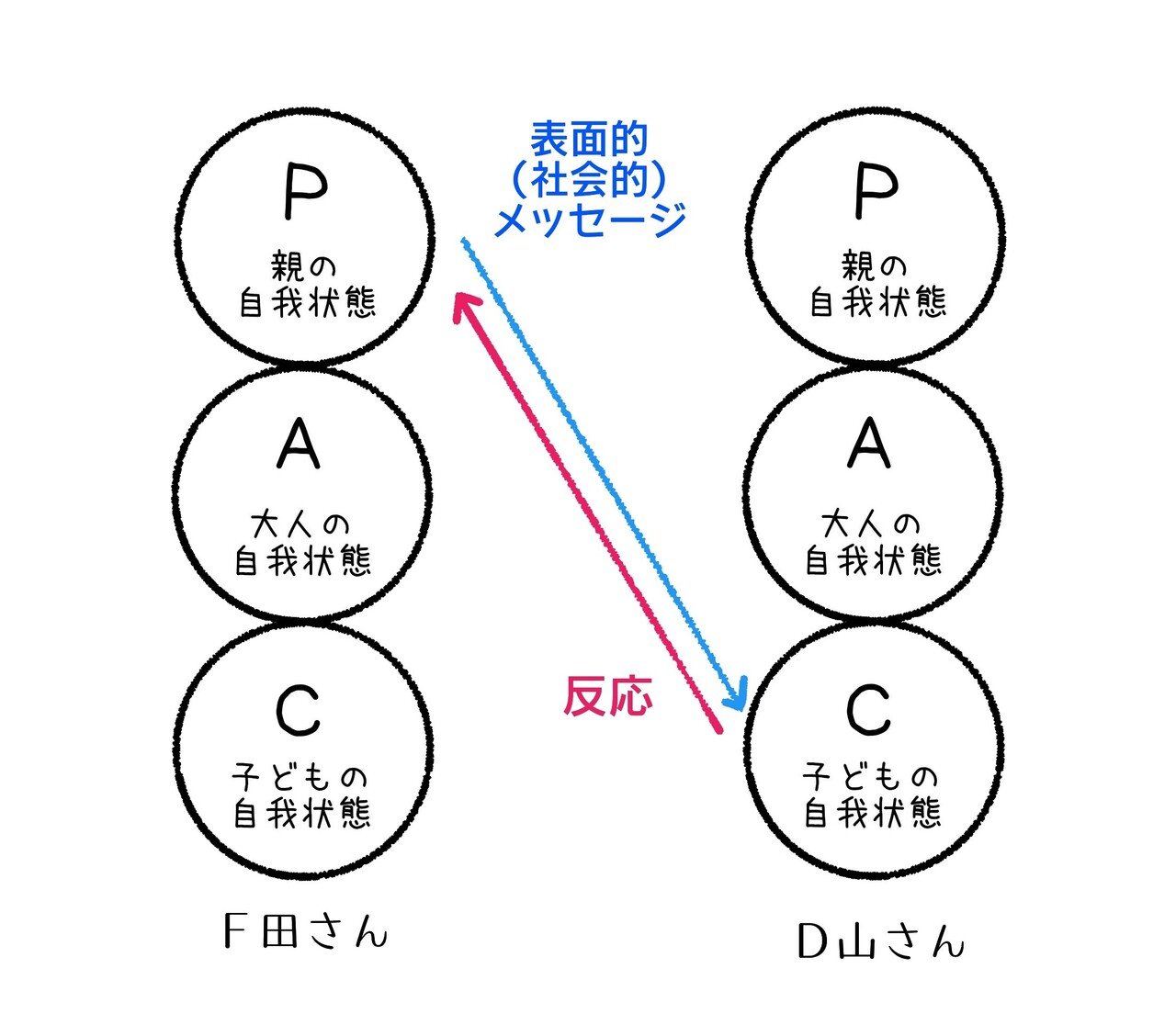

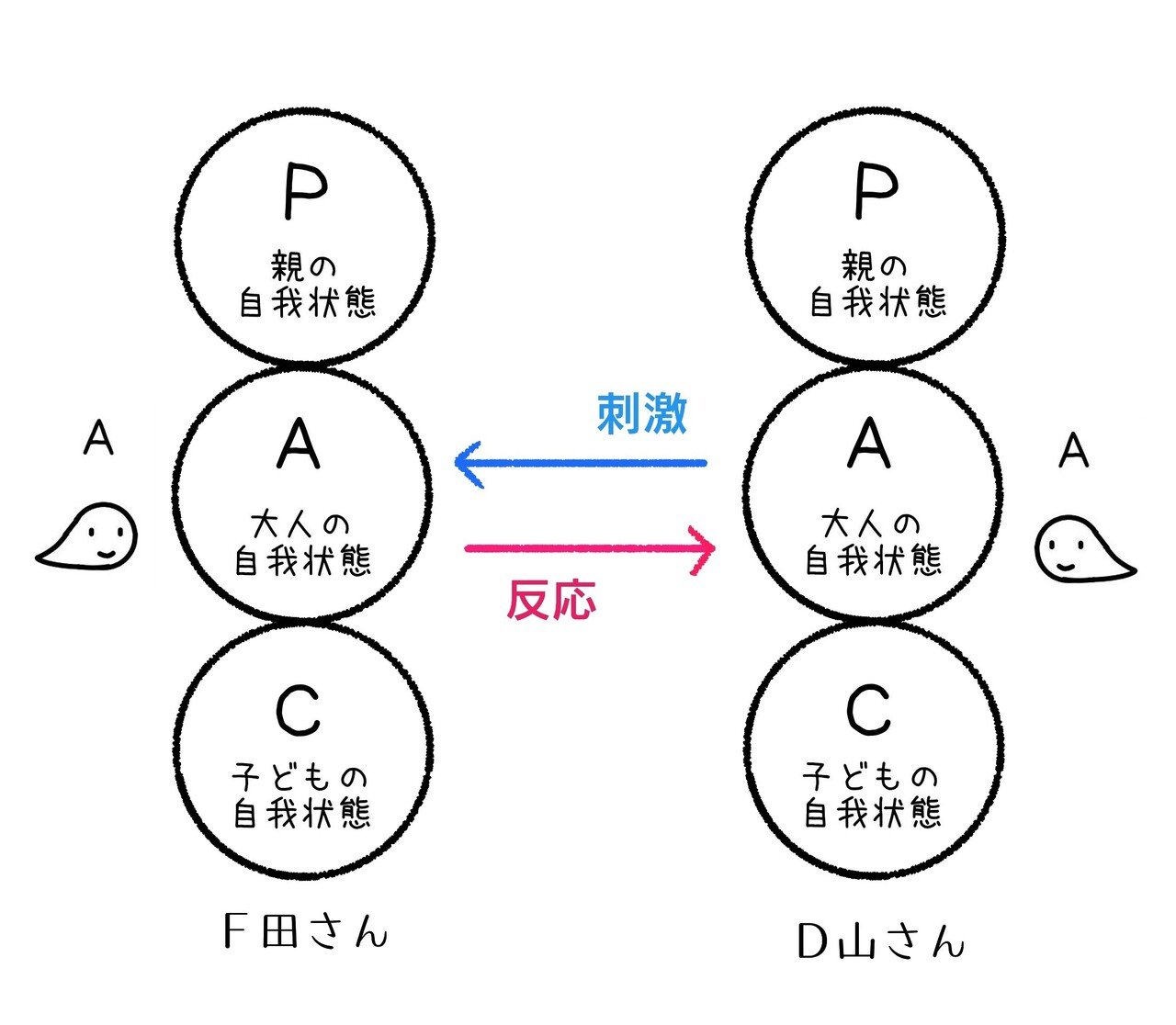

ここでD山さんが「えっ、知らなかった。じゃあうちのお父さんもあの薬、やめるわね。私も病院で診察を受けてみる。」と答えたとしたら、それはC(子ども)の自我状態で応答し、F田さんの「表面的(社会的)メッセージ」と平行な矢印で反応したということになります。平行な矢印を返すと、それは「相補的交流」(※3)ということになります。

(※3)「相補的交流」は親密さや共感を抱くもので、交流分析のあげる「3つのやりとり」のうちでもっとも適応的なやりとりです。詳しくは以下のマガジン記事をご覧ください。

平行な矢印でやりとりする交流は、本来気持ちの良いものになるはずです。しかしこの場面ではそうはなりませんよね。「薬をやめたほうが良い」「あなたも〇〇病になる」などということは、本来はお医者さんが言うべきことです。医者でもない人からそう言われたら、モヤっとするのは無理もないことです。実はこのやりとりは、言葉では表現されない部分に「隠された(心理的)メッセージ」が込められている「裏面的交流」なのです。

F田さんの「隠された(心理的)メッセージ」は、AC(順応した子ども)の自我状態から発せられているようです。ACも、C(子ども)の自我状態の一つの側面です。

ACは「自分を抑え周囲に順応する」という側面を持っています。それは社会で生きていく上で必要な性質です。しかしACのエネルギーが強くなり、あまりに自分を抑えすぎると「抑圧した自分の気持ちを誰かに代わりに体験させてしまう」ということが起る場合があります。

D山さんがキャッチした「ちょっと嫌な気持ち」は、実はF田さん自身の気持ちかもしれません。F田さんのお母さんが薬を飲んでも「余計に悪くなる」ように思えるし、その上F田さん自身も病気になってしまっています。F田さんとしては絶望したような、あるいは混乱のある「嫌な気持ち」を常に抱えているのかもしれません。F田さんはそうした気持ちをどう伝えたら良いか分からず、裏面的交流としてD山さんに向けてしまったのかもしれません。

②はNP(養育的な親)の自我状態で返した反応です。このやりとりは、NPのエネルギーをF田さんのCの自我状態に向けたものです。この答えは一見良さそうですが、あとあと大変なことになるかもしれません。

NPは簡単にいうと、小さな子どもにとっての「お母さんの優しさ」のようなものです。社会の中でも、人間関係を円滑にするために役立つエネルギーといえます。しかしNPのエネルギーが強くなりすぎると、過保護や過干渉になり「相手の自立を妨げ依存させる」ということが起る場合があります。

F田さんはAC(順応した子ども)のエネルギーが高い人なのではないかと考えられます。D山さんがNPのエネルギーで反応すると、F田さんがD山さんに依存するような感じになってくる可能性もあります。

しかしD山さんの立場はただの「ママ友」なので、そんなにいつもいつもF田さんを助けてあげるわけにもいきませんよね。だから②のような答えも、(この場合は)あまり良い答えにはなりません。

最初の「えっ、知らなかった」まではAC的な反応です。一見はめられたように見せかけていますが、そのあとはA(大人)の自我状態を使って反応しています。Aの自我状態の長所は「冷静さ」「客観性」です。

A(大人)のエネルギーを使えば、裏面的交流にも引っかからず、依存させることもなく切り抜けられます。しかも、さりげなく相手を冷静にさせるような効果も期待できます。

Aの自我状態で返す方法の一つは、「4W1H」(※4)を使うことです。

(※4)「4W1H」とは、「5W1H」から”Why(なぜ?)”を除いた以下の5つの疑問詞です。

When(いつでしょうか) Where(どこでしょうか)

Who(誰でしょうか) What(何でしょうか)

How(どれくらい、どんなふうでしょうか)

「あの薬、飲まないほうがいいの?F田さんはどこでそれを知ったの?」(Where)

「体操のことも、本当?誰から聞いたの?」(Who)

F田さんが何か答えたら、さらに「4W1H」で別の質問をしましょう。「そうなったのはいつから?」「それはどこ?」「誰が言ってたの?」「それは何?」「どんな風だった?」「どれくらいだった?」などと聞いていくと、相手は客観的に答えるしかなくなります。答えるためには、客観的に考える必要が出てきます。

うまくいけば、そうしているうちにF田さん自身が今抱えている「嫌な気持ち」から抜け出すためのヒントを自分でつかんでくれるかもしれません。そうなることを祈りつつ、適当なところで話を切り上げて立ち去りましょう。そうすると、ママ友としての立場からはスッキリとしたコミュニケーションになると思います。

③の選択肢で使用した「Aの自我状態」とは、わかりやすく言うと理性や知性の部分です。冷静さ、客観性を備え、物事を公平に考えてアイデアを出す部分です。Aのエネルギーは6歳くらいから形成されはじめ、そのあとずっと形成され続けます。

とっさの場面でAのエネルギーを使うためには、ふだんからAのエネルギーを使い慣れている必要があります。

「交流分析で考えるモヤモヤシーンのコミュニケーション」シリーズ記事では、Aの自我状態のエネルギーを使った反応のバリエーションを紹介しています。筆者がセラピーの過程でクライアントと一緒に考えたものです。さまざまな「モヤモヤシーン」を追体験することで、「Aのエネルギーを使う」とはどういうことか、読者の皆様と一緒に学んでいけたらと思います。

Aのエネルギーの維持のしかた、使い方は以下のマガジン記事にまとめています。こちらもぜひご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?