【交流分析で考えるモヤモヤシーンのコミュニケーション⑥】子どもと親の宿題戦争!! ~その1 取り掛かり編~

この記事は当院のクライアントの体験談をもとにしたコミュニケーションの練習問題です。トピックの提供は、当院でエゴクラム分析と気功メニュー「愛05」「固着した悪意の解体」を受けていただいた方に限らせていただいてます。

当記事のトピック提供者は主婦・G子さんです。

(個人が特定されないよう、設定などは変えてあります。そのうえで、提供してくれた方の許可を得て掲載しています。)

うちには小学生の子どもがいます。子どもたちがちっとも宿題をやらないので困っています。声をかけてもなかなか取り掛かりません。かといって放っておくと、やっていないドリルのページがどんどんたまっていくばかり。一生懸命声をかけているのに宿題をやってくれないと、私がイライラして怒ってしまったりします。

計算ドリル・漢字ドリル・音読など、学校から出される宿題はどれも大切なものだと思いますが、子どもにとっては「つまらないもの」のようです。それが分かった上で宿題をさせるにはどうしたらいいか、毎日とても悩みます。

問い

以下は宿題に取り掛かる前の子どもたちにG子さんが実際にかけた言葉です。最も良かったものはどれだと思いますか。また、その理由は何ですか。

①「宿題は確かに嫌なことだけど、嫌なことだからってサボるような人は最低だよ。たとえばね…(たとえ話をする)」

②「計算ドリル、1分で1問できるのね?じゃあ、20分あれば20問できるね。っていうことは、夕飯前に1ページ終わるんじゃない?」

③「漢字ドリル2ページか、お母さんが洗濯物たたむのか、どっちが早いか競争ね!」

④「5時まであと8分か~。はーちふんでできること♪」(某テレビ番組の歌を歌う)

解説

①は失敗だそうです。実際のやりとりは以下のようでした。

(G子さん)「宿題は確かに嫌なことだけど、嫌なことだからってサボるような人は最低だよ。たとえばね…(たとえ話をする)」

(子ども)「僕は最低な人だ…」(暗ーくなるだけで、結局宿題をやらない)

このやりとりは、終えた後ちょっとモヤっとして後味があまり良くないですよね。どうしてそうなるのでしょうか?交流分析の視点から考えてみましょう。

G子さんとしては、お子さんに「やらなければならないことがあるのにサボる」のがどういうことなのか、考えてもらいたかったのだと思います。別にお子さん自身が「最低な人だ」と言ったわけではありません。

G子さんは、お子さんに対してA(大人)の自我状態(※)でやりとりしようとしていると思います。

(※)Aの自我状態とは、わかりやすく言うと理性や知性の部分です。冷静さ、客観性を備え、物事を公平に考えてアイデアを出す部分です。Aのエネルギーは6~9歳くらいから形成されはじめ、そのあとずっと形成され続けます。ただし、体調が悪くなったり、驚いたり、動揺したり、つらくなったりすると一時的にエネルギーが減ることもあります。

「サボる人、最低だよね?どう思う?」とお子さんに投げかけて、お子さんがA(大人)の自我状態で答えてくれることを期待したのではないでしょうか。

それに対して、お子さんの「僕は最低な人だ…」という答えはAからの応答ではありません。何か叱られたような感じになってしまっていますね。

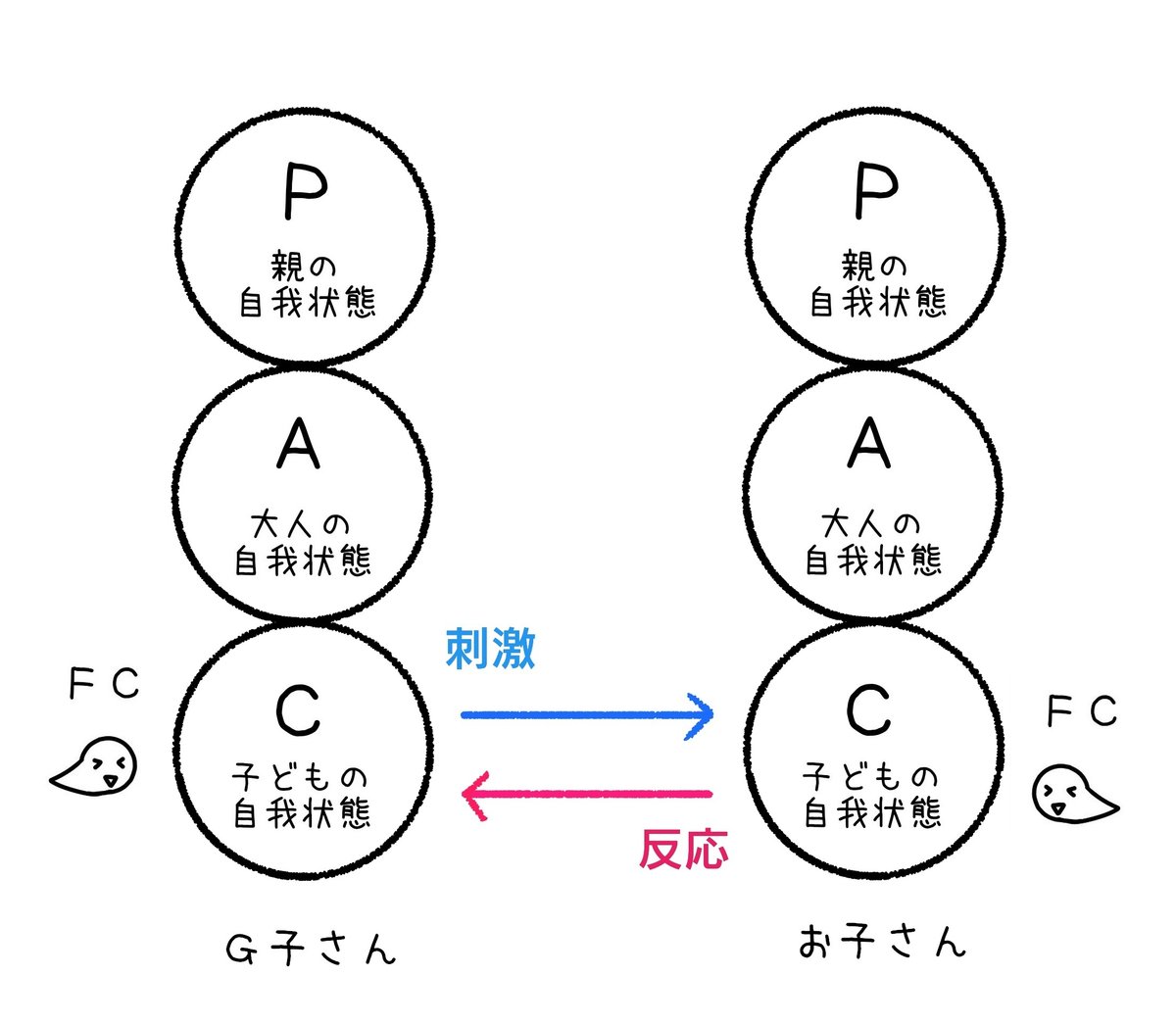

お子さんの反応はC(子ども)の自我状態からG子さんのP(親)の自我状態に発せられています。これは期待した方向から矢印が返ってこない「交叉的交流(※)」と言えます。

(※)交叉的交流について、詳しくはこちらのマガジン記事をご覧ください。

なぜG子さんが期待した方向から矢印が返ってこないのでしょうか?

それは、お子さんの年齢や、その時Aのエネルギーがどれくらいあったかに関係しています。

Aの自我状態のエネルギー形成は、6歳~9歳ごろからはじまり、その後ずっと形成され続けます。G子さんのお子さんは小学生ということですので、Aのエネルギーがまだ形成されはじめたばかりの年ごろです。Aのエネルギーを使って冷静・客観的に考えることができるときもあるし、そうではないときもあるというような、ムラがあるような感じなのではないでしょうか。

さらに、Aのエネルギーはその時の体調や心の状態によっても増えたり減ったりします。

このやりとりの前後がどんな感じだったのか分かりませんが、G子さんが悪いわけでも、お子さんが悪いわけでもないと思います。ただお子さんがそういう年ごろで、そういうタイミングだっただけです。

とはいえ、お子さんが「乗り気じゃないけど、やらないとな…」と自分から思えるようになるために、こうしたAの自我状態からの言葉をかけ続けるのは大切なことです。たとえやりとりが交差して、モヤっとする結果になったとしても、です。G子さん、ナイスファイト!

②も失敗だそうです。実際のやりとりは以下のようでした。

(G子さん)「計算ドリル、1分で1問できるのね?じゃあ、20分あれば20問できるね。っていうことは、夕飯前に1ページ終わるんじゃない?」

(子ども)「うん」

~夕飯前~

(G子さん)「何で終わってないの!?何をしてたの!!!」

(子ども)「(何をやっていたのか説明する)」

(G子さん)「夕飯前にできるって言ったじゃないの!!」

「夕飯前にできるよね」とG子さんが勝手に決めた感じなのに、「できるって言ったじゃないの!!」と余計に怒ってしまいました。あとから考えると「この声掛けが一番良くなかった」と思うそうです。

このやりとりの後味の悪さは、どういうところから来るのでしょうか?交流分析で考えてみましょう。

「何で終わってないの!?何をしてたの!!!」という問いかけは、一見A(大人)の自我状態からの交流に見えますが、実はそうではありません。

相手に興味をもって質問することは、A(大人)の自我状態からの「プラスのストローク」にあたります。しかし相手を問い詰めるような感じで言ってしまうと、それはAからのストロークにはならず、CP(支配的な親)の自我状態(※)で相手を叱っていることになってしまいます。

(※)CP(支配的な親の自我状態)とは、わかりやすく言うと「小さな子どもにとってのお父さんの厳しさ」みたいなイメージです。ルールを守り、責任をもって社会と関わっていくために必要なエネルギーでもあります。このエネルギーが強くなりすぎると、厳しすぎたり他人に圧力をかけたりするといった短所も出てきます。

表面的(社会的)メッセージがA(大人の自我状態)から発せられ、隠された(心理的)メッセージはP(親の自我状態)から発せられているということは、相手に対して二重のメッセージを送っているということになります。つまりこのやりとりは、二つの自我状態から矢印が発せられている「裏面的交流(※)」なのです。

(※)裏面的交流について、詳しくはこちらのマガジン記事をご覧ください。

お子さんはG子さんの問いかけに応答して、まじめに「何をやっていたか」を説明しています。お子さんは、表面的交流のほうに応答しているわけです。

説明したにもかかわらず、「夕飯前にできるって言ったじゃないの!!」と結局叱られてしまったため、お子さんの側でも「モヤっ」とした感じが残ったと思います。

でも、G子さん自身もあとから振り返って「この声掛けが一番良くなかった」と思ったそうです。こうした「お互いに後味の悪い」やりとりは、親子の間で何度か繰り返されているのでしょうか。また、やりとりをしている途中で(なんとなくでも)「これは後味の悪い結末になりそうだ…」と予想がついたでしょうか?もしそうだとすると、それは「心のゲーム」である可能性があります。

③は成功だそうです。

(G子さん)「漢字ドリル2ページか、お母さんが洗濯物たたむのか、どっちが早いか競争ね!」

(子ども)「よーし!絶対に勝つぞ」

競争に持ち込むことで子どもがやる気にもなり、宿題を早く終わらせることもできたそうです。子どもが勝つように仕向けて達成感も味わえるようにしてあげました。

このやりとりはどうして成功したのでしょうか?交流分析を使って考えてみましょう。

G子さんの願いは端的に言えば「早く宿題をやってほしい」ということなのですが、それをストレートには言わず、「お母さんと競争ね!」という言葉がけで誘っています。「楽しく競争する」というやりとりは、FC(自由な子ども)の自我状態(※)どうしの交流になります。

(※)FC(自由な子どもの自我状態)とは、簡単にいうと「幼い子どもの自由さや純粋さ」みたいなイメージです。誰もが生まれたときから持っているエネルギーで、5つの自我状態の中で最も自然で美しい部分とも言えます。FCのエネルギーをうまく使うと、周囲に楽しさや魅力を感じさせることができます。

G子さんの声掛けが、お子さんのFCの自我状態をうまく引き出したのだと言えます。

しかしG子さんにも都合があるので、いつも競争してあげるというわけにはいきません。競争していないと宿題がなかなかやれないので、このやり方を継続するのは無理でした。

④も成功だそうです。

(G子さん)「5時まであと8分か~。はーちふんでできること♪」(某テレビ番組の歌を歌う)

(子ども)「えっ!あっウーン音読ー!」

(G子さん)「音読?いいね~できそうじゃーん♪教科書もっておいでー」

(子ども)「はーい(^^)」

この作戦は、G子さんが子どもたちに「予測を立てて計画をすることができるようになってほしい」と考えたものだそうです。最初は普通に言っていましたが、歌うほうがG子さんもちょっと楽しいのだとか。

このやりとりの良いところはどんなところでしょうか?

「歌を歌って乗せる」というところは、③のやりとりと同じくFC(自由な子ども)の自我状態での交流になっています。

また、③のやりとりではお子さんが取り組む量を「漢字ドリル2ページ」とG子さんが決めていましたが、④では8分の間にできることをお子さん自身が考えて「音読をやる」と決めています。C(子どもの自我状態)でやりとりすると見せかけて、お子さんのA(大人の自我状態)もうまく引き出しています。(判断や決定をすることは、Aの自我状態のはたらきです。)

これは、とても高度な技だと思います。すごいですね!

しかし三日くらいするとお子さんが飽きてしまって効果がなくなってしまったそうです。

G子さんとお子さんの「宿題戦争」はまだ続きます。続編もアップしていきますので、またご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?