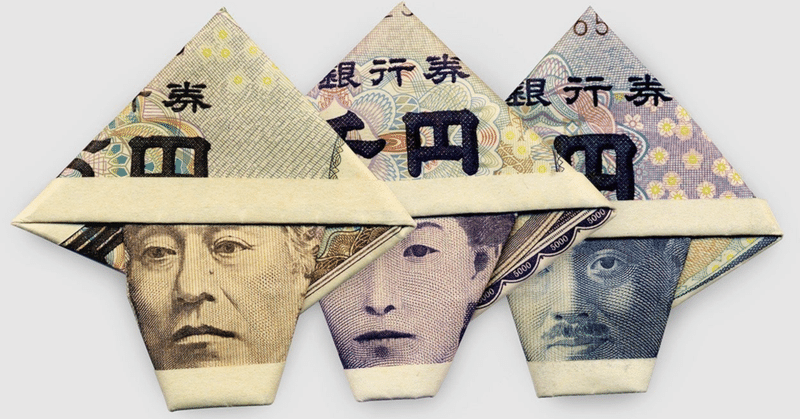

11.治療に関するカネの話

こんばんは。アラサー肺がんサバイバーのminoriです。

今回は治療に関するカネの話。

『カネ』、と雑には書くけれど決して馬鹿には出来ません。私自身、日本のあらゆる制度には本当に助けられてきました。病気になって初めて知ったのも多かったです。

今回治療するにあたって利用したものをざっくりとまとめてみました。

①医療保険

一番の心の支えと言っても過言ではないです。

前回も話したように、保険に加入していなければ新薬の服用は始めなかったと思います。

がん患者に優しめな保険に見直していたので、十分安心できるだけの金額を受け取れました(と同時に徐々に減っていく恐怖感も味わってますが…)。その代わり左肺がなくなったので、なんか臓器○買みたいだなと不謹慎な感想も抱いてます。

…とまぁこうしたこともあって、金融リテラシー系情報にありがちな「医療保険不要・医療費は資産運用で捻出すべし」という考え方にはちょっと懐疑的です…。

仮に保険加入の代わりに運用していたとして、同じだけの金額を用意できただろうか。

わたくし自信ないです。

②傷病手当金

病気やケガで長期のお休みを取ったときに受け取れるアレです。

療養期間中のお給料が月給の3分の2の額で受け取れるありがたい制度。

私も有休を使いきった後に傷病手当の申請をしました。

が、その頃(2020年)我が社はコロナの影響もあり、雇用調整助成金を使ってお休みも多くなっていました。

この場合私は助成金受給の対象とならないので、同じお休みでも他の従業員はきっちり満額の助成金もらっている中、私は傷病手当金をきっちり受け取っていました。

こうした表現は不適切で罰当たりだとは思うのですが、ちょっと残念と言うか、なんか、その…。

③限度額適用認定証

簡単に説明すると、本来の治療費の額を大きく軽減してくれるカードです。

これのおかげで、単価の恐ろしい新薬も毎月そこそこの額で購入できています。なかったら新薬だけで手取りを大幅に超えてしまう…。おっかない。

実を言うと申請してから二年経っているのですが、申請した記憶が全くありません。

ちゃんと自分の手で書いたと思うのだけど…がんを宣告されたショックで消えたのかしら?本当に覚えてない。

④高額医療費制度

上に書いた限度額適用認定証と関連しています。

自己負担限度額を超えた分の額が、あとから払い戻される制度です。

限度額適用認定証があれば、基本『自己負担限度額』を超える額を支払うことはないのですが、なんやかんやあって超えることもあります。

各県の協会けんぽに申請するとすぐに払い戻されるので、私は3ヵ月に一度申請しています。

…で、この『自己負担限度額』ですが『医療機関ごと』に計算されるそうで、これがちょっとややこしかったです。

私はA病院で処方してもらった薬を、院内薬局ではなくB薬局で受け取っていたのですが、この場合医療機関はいくつになるの? 2つ?

シンプルに考えるとA病院とB薬局で2つですが、医療機関ごとと言うことは私のひと月の支払いは限度額+限度額になってしまうのでは? お薬代で限度額に達するのは確定で、その上病院で高額な検査でもしたらひと月の支払いが大変なことになるじゃない。

といった不安から血眼になって調べて問い合わせ、結果、この場合は「医療機関1つ分」として計算されることが判明しました。よかった…。

薬局の方は「医療機関2つなので払い戻しにならない」と言ってましたが、申請したらきちんと戻ってきたじゃないの…。

➄障害年金

↑こちらでもちょこっとお話してますが、障害年金の申請をしたところ3級12号に該当し、現在も障害年金を受け取っています。

ちなみに3級12号とは、

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

だそうです。「その他色々」みたいなとこですかね。

(ちなみに『前各号』の一例は視力や聴力に関することです)

片肺のせいか薬の副作用のせいか、以前よりも体力が落ちているのがわかったので申請しました。

身体に合った働き方を考える手助けになるかもしれない。3級なら該当するのでは? と、ちょうど申請できる昨年の秋頃に相談しました。

が、最初は担当医さんに「厳しいかもしれない」と言われてしまいました。ま、まぁ、精神系でも3級は厳しいらしいし、身体系も厳しいよね、と思っていたのですが、その後お医者さんに「ただ、県はどう判断するかわからない」と言われたのでひとまず申請してみることにしました。受理されなかったらそれで社会勉強だと思えばいいし。

そしてレントゲン、採血、肺活量、酸素量(鼠径部からの採血。痛い。恥ずかしい)などの検査を行い、年金事務所に通って数か月後、無事通知が届きました。

色々と勉強にはなったけど、手続きはそこそこ面倒でしたね。

久しぶりの投稿。

まだまだ色々な制度・サービスもあるけど、私が利用したのは大体こんな感じでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?