ロンドン生活35〜40日目(オーストリア編)②

天才に会った話。

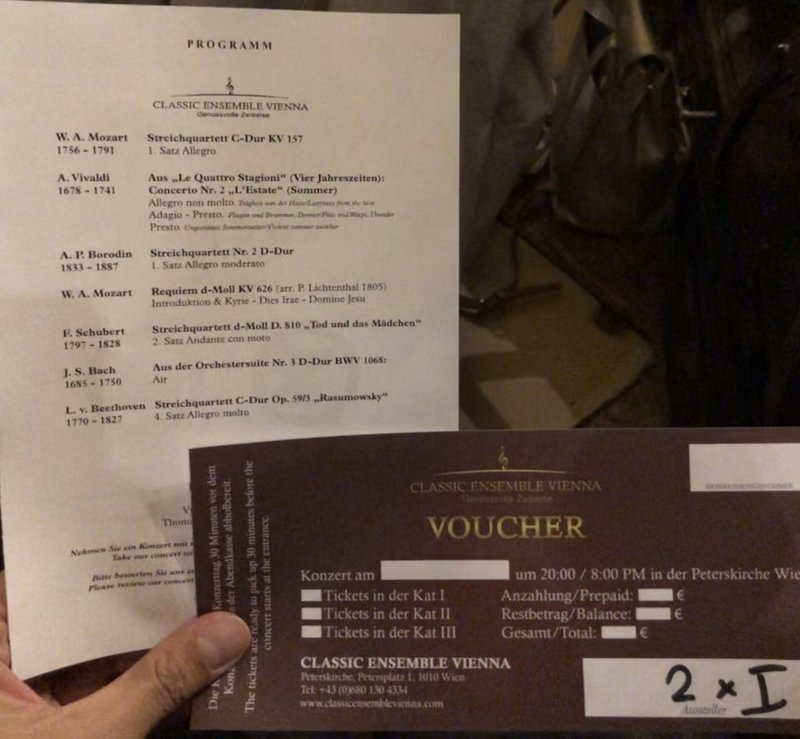

9月10日、リンツからウィーンに戻る。ウィーンに来たからにはクラシック聴かないとでしょ!と言う話になり、検索してみるとその夜に教会での演奏会があるのでチケットを購入した。他にもより格式が高そうなものもいくつかあったが、自分は音楽に疎く、歴史ある教会の中で聴けてすごそうという理由で選んだ。

聖ペーター教会。9世紀に建てられたウィーンで最も古い教会の一つだそう。18世紀にバロック建築の巨匠ルーカス・フ ォン・ヒルデブラントの手により、今のかたちとなったとのこと。

こじんまりとした教会だが、高い天井とフレスコ画、金の装飾は豪華であるが上品に落ち着いた雰囲気に満ちていた。正面の大きな祭壇画をバックに小さなステージが組まれていた。すでに多くの人が着席し、演奏の始まるのを待っていた。

20時きっかり。4人の演奏者が舞台に上がる。(後から調べると弦楽四重奏という形態らしい。本当にクラシック音楽のことはわからなくて、ヴァイオリン3つとチェロかなと思っていたが、もしかしたらヴィオラが混ざっていたのかもしれない。)

静謐な空気に包まれ、演奏がはじまる。息をのんだ。

高い天井のドーム状の空間が生みだす豊かな音の響き。祈りの場としての教会が今はコンサートホールでもある。宗教と芸術の感動が溶け合い、観客の心に作用していた。

演奏を聴いて、最も強い印象を受けたのはモーツァルトの2曲であった。拙いながら、その時の感想や考えていたことを述べておく。

モーツァルトの天才に思いを馳せた。他の作曲家との一番の違いは、その自由さであった。例えば二曲目のヴィヴァルディの『四季』は緻密な計算による構成でできた曲だと思った。テーマがあり、迂用曲折してテーマに戻る。音によって構成される場面と場面のつながりに明確な意図があるが、それは壮大な設計図がまずあり、その通りに音を配置していく印象であった。一方、モーツァルトの曲は自由自在に聞こえた。全く予想がつかない。そこからそう繋がるの!?という新鮮な驚き。まるで演奏している最中からどんどん新しいアイディアが生まれ、それを思うがままに音にしているのだというような。その日の昼シェーンブルン宮殿で見た少年モーツァルトが描かれた絵を思い出した。9歳で女帝マリア・テレジアの前で演奏し、天才の名を欲しいままにした彼は、制作中の宮廷行事を描いた絵画に急遽その姿を追加されたのだった。そのあどけない少年の顔。おそるべき感受性とほとばしる表現力を持った彼の目からは、世界はどう見えていたのだろうか。考えると、涙がでた。

天才とはなんだろうか。私は天才にあったことがあるだろうか。ないんじゃなかろうか。(会ったらハチクロで竹本くんがはぐちゃんに恋をする瞬間みたいなことが起こるのだろうか。)普通に生活していて、歴史に名前が残るほどの大天才に会える確率は、きっと宝くじが当たるよりも低いだろう。

ただ、私たちは彼らの作品を通して、いつでも天才に会うことができる。モーツァルトの交響曲、ゴッホの絵画、シェイクスピアの戯曲。それによって、一瞬間、私たちは日常の束縛から離れ、想像力を天高く羽ばたかせることができる。それは人間が生きている中でとても重要なことである。芸術を保存し、多くの人が天才に会うことができる環境を整えていくことが大事だと思った。

最近読み終えた、ドストエフスキー『悪霊』の中で、美学者ヴェルホヴェンスキー氏は次のように演説する。

わたしは、宣言します。シェイクスピア、そしてラファエロは、(...)国民性より上であり、社会主義より、若者より、化学より、ほぼ全人類よりも上であるといってよい。なぜなら、シェイクスピアとラファエロは、すでにひとつの成果、全人類が生みだしたいつわりのない成果であり、ことによると、およそ在りうるかぎりの最高の成果であるかもしれないからです!すでに到達の極みにある美の形式、その成果なくして、わたしたちはおそらく生きるということにも同意しないでしょう*

それは理想主義的であるが、一つの真実であると信じている。

*ドストエフスキー著,亀山郁夫訳 (2011) 『悪霊 3』,光文社古典新訳文庫