北海道の市町村別人口を調べる

北海道の市町村別人口は何年から残っているのか。また、現在まで途切れなく手に入れられるのか。

私が寿都(すっつ)町の歴史に興味を持ったとき、「今は3600人しか住んでいないけれど、明治時代には3万人も住んでいたんだよ」と聞くことがあった。本当なのか気になった。だが、町役場に尋ねても、1920年(大正9)の第1回国勢調査以前の人口はまったく分からないという。そこで、自分で資料を探すことにした。調べるうち、『自明治元年至明治十四年 松前寿都島牧歌棄磯谷村別戸口表』や『北海道庁統計書』『北海道戸口表』『北海道庁戸口統計』などに、国勢調査以前の人口が掲載されていることに気付いた。それらにある数字をまとめて、自費出版した『寿都五十話』や『南後志に生きる』に1868年(明治元)以降の人口の表を掲載した。しかし、どうにも埋められない年もあった。たとえば、1882年(明治15)~1886年(明治19)、1889年(明治22)、1942年(昭和17)~1946年(昭和21)である。

『地方史のつむぎ方』第35章「人口を調べる」を書き始めたとき、私の知識はこの段階で止まっていた。そこで、あらためて、北海道の毎年の市町村別人口を網羅した資料がないのか探してみると、道立図書館で『北海道千島の人口』(鎌田博、1992年)という資料を見つけた。各市町村の人口を手書きで一覧表に並べた力作だ。しかし、この表にも空白の年がある。2023年に『日本近代全国市町戸口表』(奥井正俊)という本も出た。だが、こちらも空白の年が目立つ。少子高齢化や過疎化がこれだけ問題になっているのだから、市役所や町村役場は過去の人口を知る必要があるはずだ。近代以降の地方の歴史を調べる人なら、市町村の人口変遷を知りたいだろう。しかし、そんな資料はないと分かった。私が調べるしかない。

調べる前から、『北海道戸口表』の発行が始まった1887年(明治20)以降なら、市町村別人口が手に入るのではと期待していた。そして、たしかに、『北海道戸口統計』『北海道庁統計書』『北海道統計』『北海道年鑑』や北海道庁がウェブサイトで公開している住民基本台帳人口などにより、現在までの人口を入手できると分かった。寿都の人口を調べたときに分からなかった戦中戦後の市町村別人口を掲載している資料も掴んだ。

ところが、出版社に原稿を出したあとも、1889年(明治22)の市町村別人口だけがどうしても手に入れられない。この年だけは入手不能として刊行するしかないか。あきらめ半分で、ネット探索を続けた。すると、国会図書館デジタルコレクションで公開されている1890年(明治23)10月6日の『官報』2182号に、1889年(明治22)の「各地方町村別現在人口表」が収録されているのを発見した。これで解決だ。と思ったのだが、どこを見ても北海道の人口がない。おかしい。最後に小さく注釈があった。「市町村制施行セサル北海道庁及ヒ沖縄県其他島嶼ノ分ハ表中ヘ掲載セス」。

しょうがない。「明治22年」「北海道」「市町村」「人口」などと手当たり次第にキーワードを入れてはグーグル検索していると、一橋大学経済研究所日本経済統計文献センターが公開している『統計資料マイクロ・フイルム目録』第3巻(1981年)がヒットした(https://rcisss.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/guide/collections/microfilm.html)。その7ページに「戸籍表 北海道之部 従明治十九年至同廿八年」という資料が掲載されており、「戸口表」「各郡区町村別戸口表」「人口出入表」と説明が付いている。私が求める資料が含まれているのではないか?

現在、日本経済統計文献センターは社会科学統計情報研究センターに改組されている。文献のコピーにも応じると書いている。さっそく問い合わせる。すぐに返事が来た。一般利用者の場合は、最寄りの公共図書館を通じて、必要部分の複写依頼を出すように、との指示である。近くの図書館にお願いに行くと、これまで受けたことがない仕事に戸惑いつつも、担当者が対応してくれた。そして、資料が送られてきた。

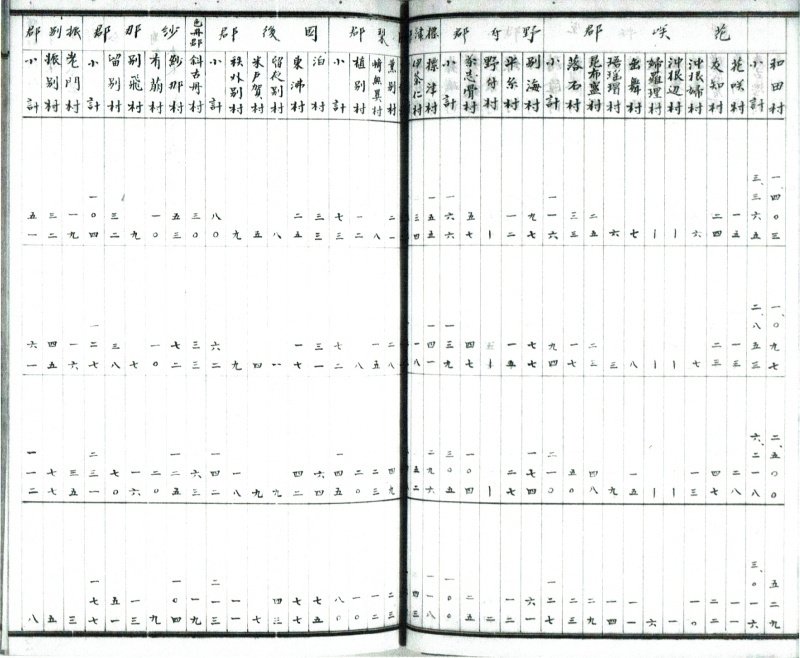

これには目当てそのもの、つまり1889年(明治22)の北海道の市町村別人口が掲載されているわけではなかった。しかし、本籍数、出寄留数、入寄留数は収録されている。『日本近代全国市町戸口表』によると、国勢調査が始まる以前、人口は「本籍数プラス出寄留数マイナス入寄留数」によって求めていた。つまり、計算する必要はあるが、この年の市町村別人口も入手できると判明した。

これによって、北海道の全市町村について、1887年(明治20)以降の人口統計を揃えられると分かった。ただし、自治体の合併によって、市町村界が引き直されると、正確な人口変遷を掴むことは難しくなる。また、奥井正俊さんの分析によれば、「本籍数プラス出寄留数マイナス入寄留数」によって求める人口は、実際に住んでいた人数よりも過大になる傾向があるという。厳密な数字ではないことに留意したい。

※「人口を調べる」具体的な方法については、『地方史のつむぎ方 北海道を中心に』第35章に紹介した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?