神様からの贈り物(後編)

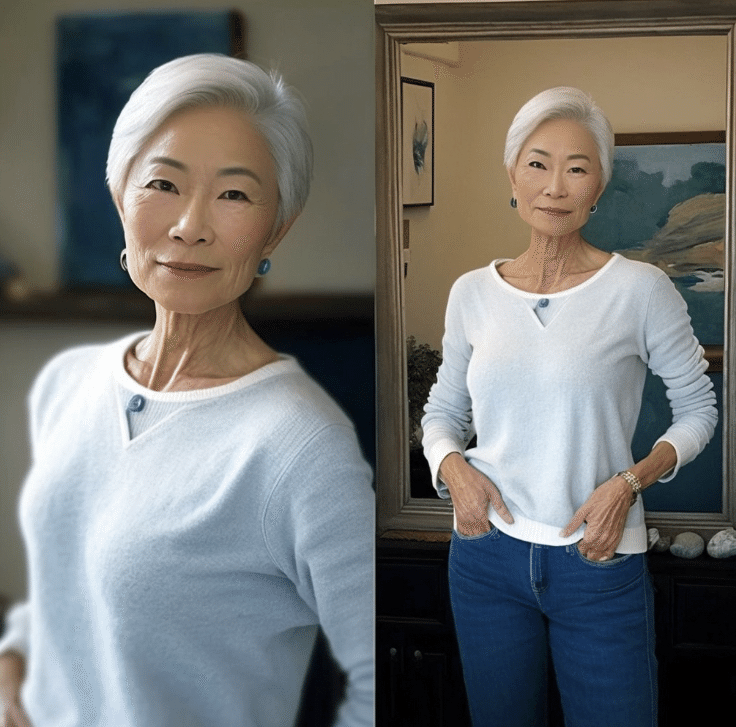

ナミちゃんはとても70才に見えない。

身体が筋肉質で逆三角形だ。

以前はスキーの選手だったこともあるが、ナミちゃんは70才で現役の介護職員なのだ。

白髪を薄紫に染めたベリーショート。

ボーイッシュな服が好き。

シンプルなジーンズとセーターを着ているが筋肉質なので全くおばあさんに見えない。

ナミちゃんは自分より年下の人の介護をすることもある。

レッスン後のティータイム。

主婦の習い事はレッスン時間よりティータイムの方が長い。

私と同い年くらいの主婦になると両親の介護や病気や色々なことを抱えている。

生徒さんの1人がアメリカの俳優、ブルース・ウィリスの認知症について話し出した。

「前頭葉がやられたから失語症になって性格も変わってしまったそうよ。

あんなに素敵な俳優だったのに」

「あたし、40代の人の介護をしてるよ。

その人はね、高次機能障害なの」

ナミちゃんは高次機能障害について話し出す。

高次脳機能障害の症状には、何度も同じ事を話したり質問したりする「記憶障害」、気が散りやすく、仕事上でのミスが多くなる「注意障害」、感情のコントロールができない「感情障害」のような様々な症状があると言う。

ブルース・ウィリスと同じような感情障害は、介護をする人を悩ませる。

今まで穏やかだった人が突然激しく人を罵倒したり、暴言を吐いたりする。

ナミちゃんは日々40代から102才までの入居者さんのお世話をしているのだ。

「ナミちゃんは力を使って身体を使っているから筋肉があって素敵な身体をしてるね」

と私が言うと、

「力はそんなにいらないんだよ」

と言う。

ナミちゃんは「ボディメカニクス」について語り出した。

ボディメカニクスを日本語に訳すと「身体力学」だそうだ。

「入居者さんを動かしたり、輸送する場合には、よいボディメカニクスであることが必要なの」

ボディメカニクスを使うと、介護する人が少ない力で十分に力を発揮出来るし、入居者さん自身のもつ力も活用出来る。

だからいつも全介助をするのではなく、入居者さんの自立度によって、半介助、部分介助にする。

入居者さんを持ち上げるよりは、水平に引いたほうが楽だし、同時に重心の移動もする。

「てこの原理」だ。

そして、入居者さんの身体を小さくまとめ、膝を立てて、肩と腰を支えて回転させる。

この方法で小さな力で入居者さんを回転させることができる。

ボディメカニクスには「力のモーメント」「重心」「慣性力」「摩擦力」があると言う。

ナミちゃんはさらにニュートンの運動の第三法則を語り出す。

「慣性の法則」「重心線 」「軸」

「作用反作用」

これを勉強すると少ない力で入居者さんを動かせると言う。

⚪︎介助される人は介助する人に対し、体をあずける(体重をかける)。

⚪︎介助する人は介助される人の脇に手を添え、上に乗るようにぐっと押す。

⚪︎それぞれ足でつっぱるようにすることで立ち上がることができる。

「作用反作用」を利用した介助方法だ。

ナミちゃんは頭がいい。

身体も鍛えられているが、頭もパキパキに冴えている。

ニュートンの力の法則を語ることが出来る70才はそうはいないはずだ。

私は高校の物理の時間、ひたすら英語を勉強していた。

物理は受験には全く関係ない科目だったから、一年間全く授業を聞いていない。

そして全く理解出来なかった。

授業を聞いていないのだから当たり前だが、さらに私には「力の法則」が全く理解出来なかった。

「子どもがジャンプするとき、地面が子どもを押しているからジャンプ出来る」

地面が子どもを押す?地面に力があるのか?

地面の力って何だろう?

さっぱりわからなかった。

しかし、ナミちゃんは力の法則の全てを知っている。

「私、可愛いおばあちゃんになりたい」

生徒さんの1人が言う。

「でも、認知症になったら自分が可愛いかどうかもわからなくなってるのよね」

「認知症にならないようにしたいね」

と話していると、ナミちゃんが真剣な顔をして言う。

「認知症はね、神様からの贈り物なの」

「身体が弱ってるのに頭だけ冴えていたら

悲しくなるのよ。

自分は何故こんな身体なんだろう。

生きていたくないと思ってしまうの。

認知症になったら身体が弱くなってる事もわからなくなる。

その方がいいんだよ。

だからね、認知症は神様からの贈り物なの」

そうか、そうなのか。

私は妙に納得したのだ。

何故かレッスンが終わると幸せな気分になった。

私は普段は主婦のランチが大の苦手なのだ。

夫や子どもの話しかしない主婦が苦手だ。

しかし、ナミちゃんがいると、勉強や人生の話になりタダで授業を受けた気分になる。

幸せな誕生日だった。

晴れているが寒い北風の吹く一日。

主婦の平凡な一日ではあるが、ナミちゃんは私に幸せの風を吹かせてくれた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?