クラウドファンディング、覚え書き【準備編】

わたしたちは、2月〜3月にかけてクラウドファンディングを行いました。

もともとこのnoteは自分用メモとして下書きに保存していたもので、いつか公開すればいいかな、と思っていた文章です。

クラウドファンディング終了から約1ヶ月、世界情勢も日本国内も、ずいぶん様相が変わってしまったように思います。(わたしたちもクラウドファンディング時に予定していた宿のオープンの時期は延期することとなりました。)

たくさんのお店や企業にとって、不測の事態となっている今、クラウドファンディングをするのが正解かはわかりません。ただ、もしもわたしの好きなお店が今このコロナ禍によって、つぶれてしまう一歩前であるならば、クラウドファンディングをしてほしい、と思ってこのnoteを書いています。

デザインのプロでもなければ、広報のプロでもない、わたしたちの経験のひとつではありますが、どんな風にクラウドファンディングの準備を進めたか、その経緯をできるだけ書いたつもりです。もしも誰かにとってひとつでも有益な情報があれば幸いです。(すべて2020年3月の情報です。最新の情報については、各企業のWEBサイトをご覧ください。)

使用するプラットフォーム検討について

クラウドファンディングを行うと決めてから、一番最初に悩んだのどこのプラットフォームを使うかということでした。元々はCAMP FIREでなんとなくやろうかなぁと思っていたわけですが、結構手数料に差があり比較サイトを見て検討することに。

(ちなみにどのこサイトも使わずに、自分のWEBサイトでお金を募る方法も考えたのですが、目に見えて集まっている金額がわかることや、決済やその後リターンを返して行く際のリスト化の手間などを考えて、それはやめました)

▼大まかな比較は下記参照

探せば手数料が5%のサイトもあるにはあるんですが、実際自分が支援する側に立ってみると、ログインがスムーズに行かないところや、支援までの導線があまりよくないところもあり、候補は下記3つのサイトに絞られました。

CAMPFIRE

・手数料 17%+税

・All-or-Nothing、All-in どちらも選べる

・支援者側の決済方法が多様にある(クレジットカード、コンビニ、Paidy後払い、銀行振込、キャリア決済、PayPal)

・支援金額振込時期 プロジェクトが終了した月の翌月末(早期振込サービス利用の場合は早期振込手数料 支援総額の5% (税抜))

・家入さんが好き

Readyfor

・手数料 シンプルプラン 12%+税 or フルサポートプラン 17%+税

・All-or-Nothingのみ

・支援者側の決済方法がCAMPFIREに比べて少ない(クレジットカード、銀行振込)

・支援金額振込時期 プロジェクト終了の2週間後に金額確定。その翌々月10日(早期振込サービス利用の場合は早期振込手数料 支援総額の3万円(税抜))

・ローカルなプロジェクトも多いし、内容の相性はここが一番良さそう

Motion Gallery

・手数料 目標金額に達した場合 10% 目標金額未到達時 20%

・All-or-Nothing、All-in どちらも選べる

・支援者側の決済方法もReadyforよりは良い(クレジットカード、銀行振込、コンビニ支払い)

・支援金額振込時期 プロジェクトが終了した月の翌月末(早期振込サービス多分なし)

・この記事が面白くて惹かれる https://comemo.nikkei.com/n/nccb9530873b9

帯に短し、たすきに流しというか、この条件の時点ではMotion Galleryがとても魅力的だったのだけれど、ひとつに決めきれず、最初に考えていたCAMPFIREでプロジェクトページをつくりつつ、残りの2つのサイトも使いつつ最終的にはどちらにするか判断することにしました。

プロジェクト本文の文章について

スケジュール的には10月から本格的に上記比較をはじめたので、11月に文章やリターンを考えて、12月中旬くらいにクラウドファンディングスタートし1月終了の気持ちでいました。(つまり最初の予定より結局2ヶ月押している…)

スタートが遅れたのは、宿にする物件の工事費用が固まるのに思っていたより時間がかかったということと、一番はプロジェクトページに掲載する文章が、どうしてもうまく書けなかったからでした。

庭文庫を普段応援してくれている人たちに、わたしたちがこれから何をやろうとしているのか、何を大事に進めていくのか、具体的にはどんな風にするのかを書く必要がありました。しかし、同時に、はじめて庭文庫のことを知った人にも、ここがどんな場所なのかを知ってもらう必要もあります。

「古民家」や「まちづくり」、「宿」など関連しそうなクラウドファンディング ページを見まくり、構成を見ながら、できるだけその構成から外れないように、でもキャッチーになりすぎないように文章を考えました。

自分の時間を持つこと、かつて書かれた本と出会う場であることを大切にしてきた庭文庫のクラウドファンディングページの文章がキャッチーで軽薄であったなら、わたし自身ががっかりしてしまうから、過度にわかりやすくしすぎないことを意識して文章を書きました。

▼参考にしたクラウドファンディングページ

もともとCAMPFIREでプロジェクトページでメインの文章を書いていたんですが、どうしても書き進められず、READYFORで書いてみたら、なぜか書けたということが起こりつつ、文章の大まかな流れが完成しました。

最終的に文章の流れとしては、以下のような感じです。

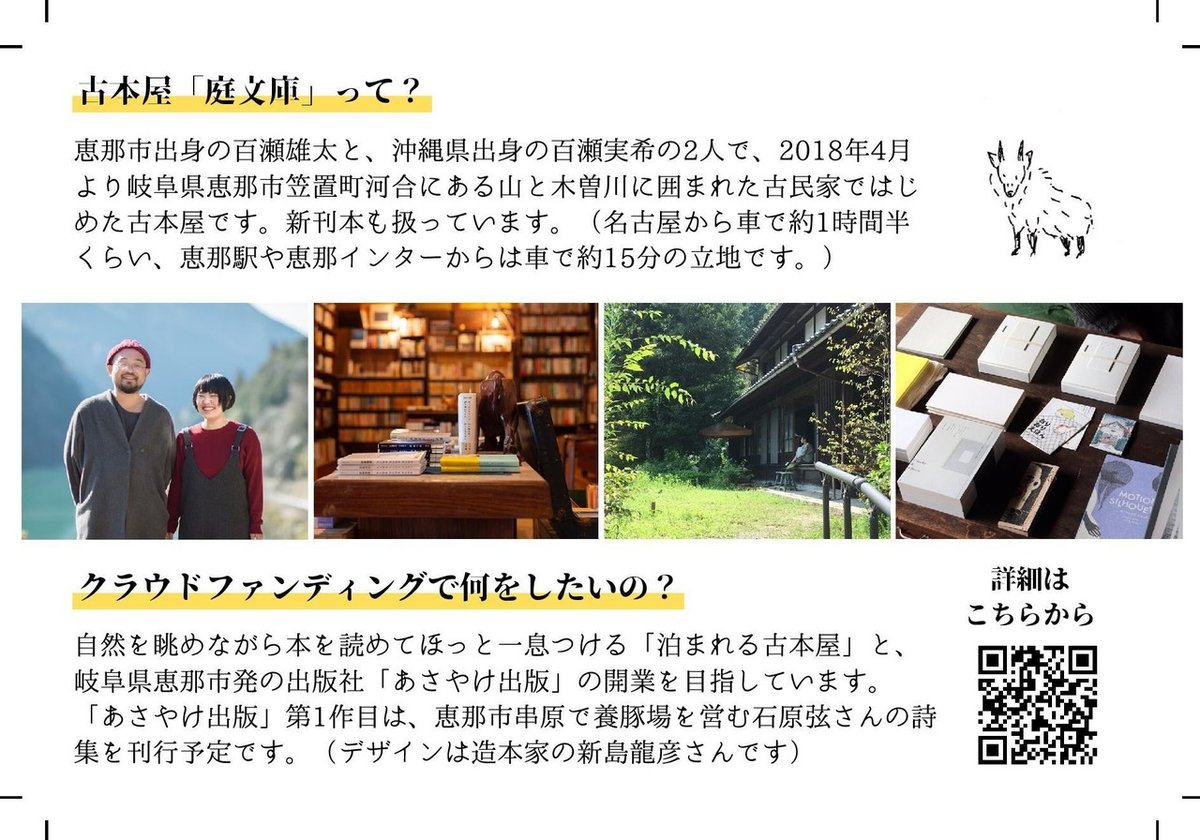

わたしたちについて(庭文庫概要)

↓

岐阜に移住してからのこと(なぜ庭文庫をはじめたか)

↓

出張古本屋やこれまでの営業のこと(今まで何をしてきたか)

↓

なぜ宿と出版社をはじめたいのか

↓

どんな宿と出版社になるのか

↓

お金とスケジュールについて

↓

まとめ

こうやって書いてしまえば簡単なことだったのですが、2年間古本屋として営業して来たことや、地域の方と一緒にやっていること、古民家の魅力、恵那の魅力など書きたいことがどんどん出て来てしまいました。まずは書きたいことを全部書いてみて、余分だと感じた部分や写真で伝わる部分については削るということをくりかえしてプロジェクトページが完成しました。

リターンについて

プロジェクトの本文ページを検討している間に、リターンの内容を考えていました。庭文庫に来てくれるお客さんに「どんなリターンがあるか嬉しいか」と聞き込みをしたり、関わってくれる人たちのリターンとその費用や金額を検討したりしました。他の方が提供してくれるリターンについては、手数料を引いて少なくともわたしたちに3〜6割程度の金額が残る設定としました。(リターンによって上下はありますが…)

リターンの価格設定は、下記の記事にあるように3000円、5000円、10000円というような、基本だと思います。

しかし、リターンを考えていく中で、わたしたちが納得できない価格(たとえば7000円が妥当だとおもっているリターンについて、キリが悪いから10000円のコースにする、とか)に設定したとして、きっと応援してくれるみなさんはそんなこと気にしないかもしれないけれど、告知をしていく中で自分自身が心苦しくなることが目に見えていたので、かなりキリの悪い数字になっています。

使用するプラットフォームと目標額の決定

このあたりでようやくプラットフォームも決定しました。

最初に考えていたCAMPFIREは、トップ画面に出て来るプロジェクトがキャッチーすぎたり、ガジェットが多いような感じがして、使わないことにしました。

条件面では有力候補だったMotion Galleryは、リターンに付随する画像を入れる方法がわからず(それができない仕様なのか、できるけれどやり方がわからなかったのか、どちらかわかりません)、リターンの画像が入られらない場合は支援額が減るだろう、ということを予想して使わないことにしました。

消去法ではありますが、プロジェクトページを書き進めることができ、ローカルなプロジェクトもトップ画面に多い、Readyforを使うこととしました。

ただ、もともとは500万円を目標額とし、All-in方式で行う予定でしたが、ReadyforではAll-or-Nothing方式しかないため、まずは本当に最低限250万円を第一目標額とし、ネクストゴールを設定することとしました。内容もほぼ固まっていたため、手数料の少ないシンプルプランを選びました。

プロジェクトに使う写真について

様々なプロジェクトを見ていく中で、文章やリターン以上に使われている写真でイメージがかなり変化していくことを感じていました。

特にプロフィール写真については、顔や雰囲気だけでなく、その場所の魅力を包摂したものを撮りたいと考えました。

幸いなことに、隣の中津川市に住むカメラマンの小池菜摘さんはよく庭文庫へ遊びに来てくれて、きっと彼女ならわたしたちと庭文庫の写真を素敵に撮ってくれるだろうと撮影を依頼しました。

他にも本文の写真には、東京から遊びに来てくれた写真家の渡会春加さんが撮ってくれた写真や、(下2枚)

造形作家の八窪章吾さんが撮ってくれた写真たちを使用させてもらいました。(下1枚など)

良い写真を提供してもらったおかげで、写真に付随する文章を随分削ることができました。また、庭文庫へ来たことがない方にとっても、雰囲気が使い見やすいページになったのではないかと思っています。

▼写真家さんたちの関連リンク

小池菜摘さん

渡会春加さん

八窪章吾さん

デザインなどについて

トップで出てくる画像や、本文中の見出し、リターン画像には手書きも文字を使いたいと考えていました。

▼文字の雰囲気などで参考にしたのはこちらのページ。

色味やサイズ感がかわいくて、随分参考にさせてもらいました。

手書き文字については、iPadで書く方法もあったのですが、慣れないためか上手にかけず、結果紙に書いたものをデータにして透過して使うという方法を取りました。

▼手書き文字をデータ化するときには下記記事を参考にしました

実際に画像を作るときに使ったサイトは無料でデザインができるCanvaです。

Canva https://www.canva.com/

Illustratorが使える方ならば、きっとその方が綺麗につくれると思いますが、素人かつ予算がないわたしたちにとって、手軽で無料で直感的に使えるCanvaにとても助けられました。そうしてこんな感じの画像をつくり、本文やリターン画像に挿入しました。

▼作成サイズ(参考までに…これが一番正しいかどうかわかりません)

・トップ画像、本文挿入画像、リターン画像 736ピクセル×414ピクセル

(リターン画像は規定サイズが小さく縦長なので、結局登録時に切り抜きをして使っていました。多分もっとちゃんとしたサイズがあるはずです)

・見出し 400ピクセル×70ピクセル

プロジェクト申請

ここまで固まってようやく契約書とプロジェクト申請を行いました。

どのプラットフォームサイトでも手順に従えば、申請までは迷わずできると思います。

ただ、相手方の確認事項が都度出て来て(たとえば、現在保健所とはどのくらい話ができているか、などの確認や著作物について権利を得ているか、などの確認)結果、申請から実際にプロジェクトページが公開されるまでは10日間かかりました。

掲載期間はあまり長くてもだれてしまうだろうという予想と、実際プロジェクトのスタートが差し迫っていることから、1ヶ月と1週間程度の設定にしました。

事前広報について

クラウドファンディング をはじめる前に広報について行っていたことは以下のようなことです。

・SNSでクラウドファンディングの前日にリンクを貼り告知する

スタートダッシュが大事だ、とどのサイトを見ても書いてあるので、当日すぐに多くの方に見てもらえるよう、リンクを貼って投稿をしました。またそれまでも都度都度クラウドファンディングの準備を行っていることを投稿するようにしていました。

・「あさやけ出版」メールマガジンに登録している方や仲の良い人に公開前のプロジェクトページを見てもらう

事前に見てもらうことで、いくつかフィードバックをもらい、多少内容を変えたりしました。

・ポストカード作成・印刷・配布先一覧作成

ネットだけでは情報が届かないところもあるので、近隣のカフェなどに置いてもらうポストカードを事前に作って印刷していました。

上記と同じくCanvaで作成し、プリントパックで印刷しました。

300部、マットコート180、両面カラーで2000円〜3000円くらいでした。

結局終了前になくなってしまったので、600部くらい刷っていても良かったな、と思いました。

・プレスリリース準備

普段PRの仕事をしている楠橋明生さんが手伝うよ!と言ってくれたので、事前にプロジェクトページを見てもらい、プレスリリースの文面と、送り先リストをエクセルで作ってくれました。

▼楠橋明生さん関連リンク

準備編の反省点

準備編での反省点は以下です。

・削った文章を残しておくべきだった

プロジェクト公開後の新着情報更新用に削った文章を残しておくべきでした。プロジェクトがはじまってしまうと、他のやることによって、ゆっくり新着ページの情報を書く時間をとることが難しく、文章を残しておけばもっと頻繁に新着ページを更新できたと思います。

・リターンの値段設定で3ヶ月泊まり放題券を安くしすぎた

プロジェクト公開後、ありがたいことに「もっと高いリターンがあっても良い」という声を支援者さんからいただきました。ただそのリターンを検討するときに、公開前のリターン検討時に一番高額であった「3ヶ月泊まり放題券」の金額とリターン内容が制約となりました。

・プロジェクト申請については、まずは契約書の申請をはやめに行っておけばスムーズだったかもしれない(READYFORの場合)

・宣伝用のポストカードはあまるくらい刷っても良かった

クラウドファンディング覚え書き、準備編は以上です。

また時間があるときに、公開編も書けたらと思います。

心せわしい春となってしまいましたが、どうか読んでいるみなさんにとって、すこしでも心おだやかな季節になること、願っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?