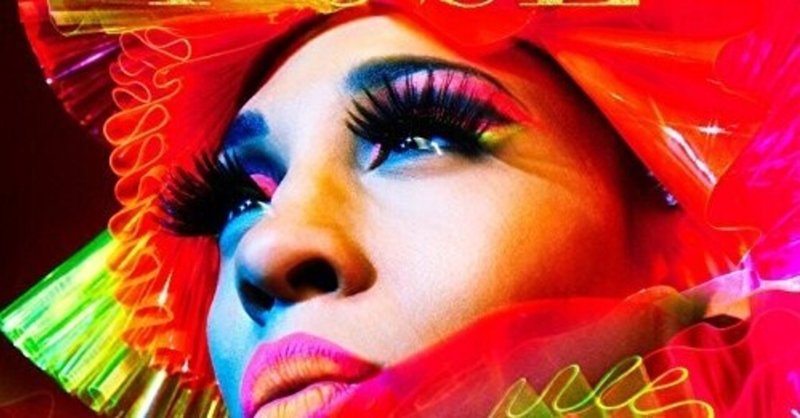

POSE

Netflixで配信中のドラマ『POSE』が、最高!

1987年〜90年代前半のニューヨーク・ハーレムのボールカルチャー(※後述)がテーマで、1話見てしまったら最後、寝不足になっても最後まで見続けてしまうストーリーの力、それを彩る80年代ディスコミュージック、ダンス、すべてが最高。大好き。

『POSE』は、主人公のトランス女性ブランカ(MJ・ロドリゲス)が、ワガママ女王様エレクトラ(ドミニク・ジャクソン)のハウスから独立し、「ハウス・オブ・エヴァンジェリスタ」を築いてから、マザーとしてどう生きたかを描いた物語。

ブランカの盟友プレイ・テルを演じるのは、メット・ガラでのタキシードドレス姿が有名なビリー・ポーター。プレイ・テルはボールでMC係を務める男性で、めちゃくちゃオシャレ(もしかしてビリーの私服?)。私の1番好きなキャラ。

エレクトラ様は『glee』で言うところのスー先生のような立ち位置で、ナオミ・キャンベルを思わせるスーパーモデル体系のエレガントなゴージャス美女。毒舌な上にめちゃくちゃワガママな女王様キャラなんだけど、ワガママすぎて笑えてくるし、意外に良い人?みたいなシーンがあるところもスー先生っぽい。

原案はライアン・マーフィーで、彼が制作・脚本にも名を連ねているので、アフリカ系・ラテン系のゲイやトランス女性が80年代を生きるとはどういうことなのか、その厳しい現実を描きつつも、やっぱり基本的には世界は少しずつだけど良くなっている、という希望に満ちたドラマになっている。

ブランカはその象徴的な存在で、神様ではないので落ち込むこともあるし人に当たってしまうこともあるけど、その強さと優しさで、確実に周りの人の人生を変えていく。こんなに上手くいくはずない、現実はもっと厳しい、努力が必ず報われるなんて嘘、所詮はドラマだから、と言ってしまえばそれまでだけど、信じさせる力がやっぱりある。こうであってほしい、という世界。

このドラマ、ライアンの意向で、トランス役は全員トランスジェンダーが演じているらしい。トランス役はトランスしか演じてはいけないという風潮に懐疑的な意見が出るのは仕方ないけど、『POSE』はその成功例だと思う。作品と演技が良いなら、誰もが納得するはず。

日本で人気が出そうなのが、ブランカのハウス・ドーター、エンジェル役のインディラ・ムーア。折れてしまいそうな細い体に、儚げでいつもどこか哀しげな表情のエキゾチック美女。シーズン1は、彼女と白人男性スタン(エヴァン・ピーターズ)の恋が大きく扱われている。トランプタワーで働くストレート男性スタンの、生まれながらのエリートとして振る舞おうとする上昇志向と、どこかそうなりきれない自分(多分出自は貧乏)との間で揺れる感じ、エンジェルに本気だけどゲイじゃないし、ゲイコミュニティでは完全に浮いてしまう感じ、も良かった。その中途半端な隙間をエンジェルで埋めたかったのかもね。

群像劇なので各キャラクターにそれぞれ物語があるのだけど、そんなストリー自体の良さやキャラクターの魅力はもちろん、文化として知ること、残すことにもすごく意味のあるドラマだと思うので、その辺りも含めて『POSE』を語りたいと思います。

『POSE』と『パリ、夜は眠らない』

日本でも、ドラァグクイーン界のスーパースター・ル・ポールがネクスト・ドラァグ・スーパースターを見つけるコンテスト番組『ル・ポールのドラァグ・レース』がNetflixで配信され、2020年には有名クイーンたちの来日ライブが行われるなど、ドラァグ文化の人気に火がついている昨今。

ネット情報によるとル・ポール本人はボールにメンバーとして参加したことはないようだけれど、『ル・ポールのドラァグ・レース』は、明確にボール文化の影響を受けている番組だ。というより、ボールのテレビ版を目指した番組、と言った方が正しいのかもしれない。

ボールとは「BALL=舞踏会」、という意味で、ニューヨーク・ハーレムで暮らすゲイやトランスジェンダーたちが小さなホールに集まって、毎回決められたテーマ=カテゴリーのファッションやダンスを競うイベントのこと(ドラァグ・レースの定番、ランウェイ・コーナーが「The category is〜」で始まるのは、これが元になっているはず)。

当時のボールの雰囲気を知ることができる作品として、『パリ、夜は眠らない』(ジェニー・リヴィングストン監督、1992年)がある。私もル・ポールが番組中で何度も言及していて知ったこの作品、ドキュメンタリーの傑作です。Netflixで視聴可能なので、ぜひ!!!

この映画で鮮明に映し出されているのが、「ハウス」というコミュニティの存在だ。性的指向や性自認が原因で家を追い出されたり家出をしたりして居場所を失った子供達に、「マザー」とされる年長者が衣食住を与え、家族を形成するのだ。この家族を「ハウス」と呼ぶ。そして、それぞれのハウスごとに競い合ってトロフィー獲得を目指すイベントが、ボールなのだ。

ボールはただ単に日常と違った格好をして騒ぐコスプレイベント、ではない。カテゴリーにもドラァグ的な女装だけではなくて「中流階級の男性」や「本物の女性」といったいろんなカテゴリーがあって、厳しい現実世界の自分を脱ぎ捨てて、束の間「なりたい自分」になる、という生命装置のようなイベントなのだ。でも、「マンハッタンに住むエリートの白人男性」には絶対なれない(だから演じる)、という哀しさもあって、そこに美しさがある。

当時、この映画が悲劇性を誇張している、という批判もあったみたいだけど、ボールで生きる意味を見出していたり、一瞬だけでも輝ける自分の世界を持っている、というのは希望であり、そんなに「かわいそうな人々」として撮っているとは私は思わなかった。

ただ、私が感じたのは、映画に写っている人たちの、メジャー志向。お金持ちになりたい、有名になりたい、スターになりたい、エトセトラ。私はもちろん部外者として映画を観る立場にしかないので、彼らの世界をちょっと羨ましく思ったり、当事者として参加してみたいと思ったりするけど、彼らはやっぱり「ここから抜け出したい」と思っているような感じがする。『POSE』の登場人物たちも、ボールと自分たちの文化に誇りを持ちつつ、やはりメジャーになることを目指している。この辺はアメリカっぽいな、と感じる。

ちなみに、出演者の中で実際に有名になったのがウィリー・ニンジャ。

1990年の大ヒット曲、Madonnaの”Vogue”。デヴィッド・フィンチャーが監督しためちゃくちゃカッコイイこのPV。振り付けを担当したのが、ウィリー・ニンジャです。

『POSE』ではこのくだりは描かれないけど、この曲の大ヒットで、ボール発祥の「ヴォーギング」というダンスのジャンルが一躍世界的な人気を得たことがシーズン2の重要なテーマに絡んでくるので、時代の雰囲気もわかって面白い。

『POSE』が、この『パリ、夜は眠らない』を意識して作られていることは確実で、『パリ〜』の出演者の言葉の引用や、明らかに出演者をモデルにしたと思しき人物や事件がたくさん出てくる。

シーズン2でのキャンディ(アンジェリカ・ロス)の悲劇はおそらく『パリ〜』のヴィーナス・エクストラヴァガンザの悲劇だし、エレクトラが事故死した男性を部屋で隠すエピソードは、多分ドリアン・コーリーの死後に部屋から死体が発見されたという後日談から想像した話。リッキー(ダイロン・バーンサイド)やデイモン(ライアン・ジャマール・スウェイン)のダンサーとしての成功はウィリー・ニンジャとそのハウスがモデルかもしれない。この他にも、たくさんモデルがあるんだと思う。

ゲイVSトランス

「白人には黒人、黒人にはゲイ、ゲイにはオカマ、と言われてバカにされて来た。でも自分を信じて来たから、今の私があるの。」--RuPaul

私は自信喪失気味になった時に必ず思い出すくらい、ル・ポールのこの言葉が大好きなのだけど、『POSE』は、ゲイ界におけるトランス差別をはっきり描いたのが新しいと思った。

私がそれをはっきり意識したのは、同じくNetflixのドキュメンタリー映画『マーシャ・P・ジョンソンの生と死』。

マーシャ・P・ジョンソンのことは、2015年の映画『ストーンウォール』で知った。LGBTが初めて警察に公然と歯向かった1969年の「ストーンウォールの反乱」(公民権運動におけるローザ・パークス事件くらい重要)を描いた映画で、反乱を起こした英雄を、地元に住む黒人のドラァグクイーンやトランス女性から、都会出身の若い白人男性に変えてしまったことで大炎上した作品だ。監督のローランド・エメリッヒは自身がゲイということもあり、それなりに思い入れを込めて撮ったんだろうとは思うけど、だからこそ、白人ゲイの監督が反乱の立役者を白人ゲイに変えたことは無自覚なストレートの男性がやるよりも悪意があると捉えられても仕方ないかも。というか、何よりも映画としてもとても面白いとは言えないことが1番の問題で、エメリッヒは素直にダイナミックなアクション映画を撮っててくれという感じなのだけど(とはいえこの映画がきっかけでストーンウォールを調べようと思ったので、あんまり批判しちゃ悪いかもね)。

まあそれはともかく、このストーンウォールの英雄である黒人ドラァグクイーンがマーシャ・P・ジョンソンだったのだ。マーシャは1992年に謎の死を遂げていて、『マーシャ・P・ジョンソン〜』はその謎を追うドキュメンタリー映画なのだけど、この映画にマーシャと共にストーンウォールで闘ったシルヴィア・リヴェラが出演していた。若い頃は細身の綺麗な人で、この人がゲイパレードか何かで演説をした映像がすごく印象に残ったのだ。

「私たちはもっと闘わなきゃいけない。あいつらゲイは、自分たちが同性婚できればそれでいいと思ってる!」

うろ覚えだけど、大体こんなことを言っていた。このシーンで初めて、「そうか、トランスはゲイから見下されてたんだ」と気づいた。考えてみればいかにもありそうな話で、基本的にゲイは男として男を愛すのだから、女を演じるのが好きな男の気持ちも、女になりたい人間の気持ちもわからないのが普通だろう。

今やLGBT映画は一大ジャンルになりつつあるけれど、肯定的なものでも悲劇的なものでも、ゲイからのトランス差別・ドラァグ差別を真っ向から描いたものはそんなにないんじゃないだろうか。

その点、『POSE』は主人公ブランカはじめたくさんのトランス女性が登場し、彼らの立場をより分かりやすく描いているのが新しい。

象徴的なのが、ブランカが同じくトランスのルル(ヘイリー・サハル)と「ニューヨークで1番人気」のゲイバーに行った時、「ここはボーイズバーだ!」と言われて追い出されたシーン。

店内は白人男性ばかりで、店員ももちろん白人男性。立地的にも白人の多いリッチな地域のよう。2人は明らかに浮いていた。

まあこのシーンは、日本人的に言うと、二丁目の女性お断りのゲイバーに入って断られたら「差別だ!」と言っているのと同じだからちょっとどうなのかな、という気がしないでもないんだけど、明確に「白人ゲイ男性専用の店」と提示しているわけじゃなくて「ニューヨークの夜には区別がある」という暗黙のルールで、暴力的に追い出したり殴ったりするのはアウトだろう。ルルの「女、黒人、ラテン系、と落ちて行って、底辺の私たちで止まる」という泣き顔が悲しい。

あと、差別とは違うけど、エレクトラの手術の回も印象的。

エレクトラには太いパトロンがいて、そのお金で豪奢な暮らしをし、ボールでも確固たる地位を築いていたのだが、彼女には「本物の女性になる」という夢があった。で、手術を決意するのだが、パトロン(多分ストレート)はあくまでも「男性の象徴がついている女」が性癖だったので、契約を切られてしまう。エレクトラは単なるパトロンとしてだけじゃなく彼とは本物の絆があると思っていたので、結構傷つく。

しかしお金を稼がなきゃいけないので新しいパトロンを探すけど、「ついてない」と言うと皆「じゃあいいや」と断っていく。エレクトラは本物の女になりたいのに、「ついてる女」好きは「取ってしまった女」に興味はないし(それなら本物の女でいい、となるんだろう)、普通の男は最初からついてない女を選んでしまう。じゃあ取らなきゃよかったのか・・・とへこむけど、男のために生きてるわけじゃなし、エレクトラの気持ちが最優先!というポジティブな結論になるのは良かった。

けど、これは複雑な問題だよね。まあ、あくまで恋愛ではなくパトロンだから、余計「条件」が重要になってくるんだろうけど。

それから、ちょっと今風すぎてこれが実際にあったことなのかは怪しいけど、ボールの審査員が全員男性なことが問題視されて、「女の苦労を理解するために」ボールで女装してみる、というシーズン2の話が面白かった。審査員は普段「ヒール低すぎ」とか批判してるのに、いざ自分がやってみると5cmくらいのヒールでもまともに歩けないのだ。これ、ドラァグレースの男を女装させてみるコーナーでも思うけど、ドラァグの人たちの技術の高さが改めてわかる。私もヒールで踊れないもんな。この回ではLGBTどうこうというより単純に男vs女になってるのも面白い。しかし総じてダンスが上手い人はヒール履いても上手にウォーキングするよな〜。さすが。

男vs女といえば、ブランカの夢を邪魔する不動産女王フレデリカ(パティ・ルボーン)の発言も興味深かった。ブランカは、ネイルサロンを開くために全財産をはたいてフレデリカから部屋を借りたのに、フレデリカは多額の保険金をかけて店に放火してしまう。

のちに悪事がバレて逮捕されるのだけど、逃亡の恐れがあるので保釈は認められない、と言われる。そのときの発言が、

「私が女だから決めつけるのね!」

…いやいや、さすがに放火しといてそれはないだろ、と最初思うんだけど、

「逮捕は見せしめのためよ。女たちを押さえ込むため。家で夫をおとなしく待ち、料理をして無償で身も心も尽くして、夫の夢を見たす手助けをする。私たちは夢見ることも許されない!」

と畳みかけられると、なんだかフレデリカ寄りになってしまうw

実際、男の実力者だったらお金を払えばすぐ保釈されていた、という面はあるのかもね。そして彼女は、

「私が唯一罪悪感を抱くとしたら、他の女の夢を潰したこと。そのためにだったら罰を受けるわ。でも、私が夢のためにしたことは間違ってない!」

と締める。フレデリカはずっとドラマ中1番と言っていいくらいの悪役なんだけど、彼女が女だてらに不動産王として成功したことの裏には、いろんな差別との闘争があったんだろうと思わせるシーンで、感動さえ覚えてしまう。

とはいえそんなに成功してるのになんで保険金目当ての放火なんかしたんだよ、というところが謎なんだけど笑(ゲイとカラードへの差別意識?)、最後にフレデリカに共感できる要素を付加した点には女性に寄り添う目線があって、結局のところゲイのトランス差別も普通の女性差別も、根底にあるのは同じミソジニーなんだ、と言いたいのかなという気がした。

エイズ・クライシス

『POSE』の舞台は87年〜91年。この時代のゲイコミュニティを描こうとすれば、避けては通れないのがエイズの問題。

この頃には大分研究が進んで、コンドームをつければ感染しない、という知識も広まってはいたけれど、まだまだ不治の病で、偏見も強かった。

『POSE』でも年若い人の葬式が頻繁に行われるし、親にゲイバレして捨てられて、一人寂しく死んでいった上に感染の恐れがあるとか言われて棺から出しもせずに一気に燃やされる、とかひどい話がたくさん出てきて、辛くなる。それでも『ノーマル・ハート』の80年代前半よりはずっとマシだけど。今では薬で発症を抑えられるし、人に感染させないようにする薬も出来てて、医学の進歩はすごい。そのうち完治するようになるだろう、きっと。

そして主人公ブランカがエレクトラのハウスを抜けたのも、HIV陽性が発覚したからだった。「いつかは分からないけど、死ぬ原因はわかった。生きたい。その日が来るまでに、何かしたい」そんな気持ちで、自分のハウスを作ったのだ。

ブランカの盟友プレイ・テル、デイモンの元恋人リッキーも、途中でHIV陽性がわかる。

プレイ・テルとリッキーがくっついた回は、1番くらい感動した…。陽性発覚して、最初は絶望して死を意識しても、生きることを諦めない、セックスを諦めない、という生の輝きに溢れていた。その後のMC軍団との「惚気たい!」感満載の恋バナも可愛くて好き。

でもこの情事でプレイ・テルとブランカが一時決別するところは悲しかった。たとえ何を失ってもいい、と身を任せて瞬間的に幸せを満喫しても、そのせいで親友を失うのは辛いし、合意なのに相手を責めてしまう気持ちはわかる気がするわ。最終的には仲直りしたからよかったけどね。

シーズン2のラストではブランカが随分弱ってしまい、シーズン3がどうなるのか心配なのだけど、しばらく閉めていたハウス・オブ・エヴァンジェリスタに新たなメンバーが加わりそうな終わり方で、マザーとしてのブランカの活躍をたくさん観れることに期待します。

★K."ROSE"NANASE★

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?