FEC自給圏づくり、ユニバーサル農業づくり@生活クラブ・虹と風のファームを視察

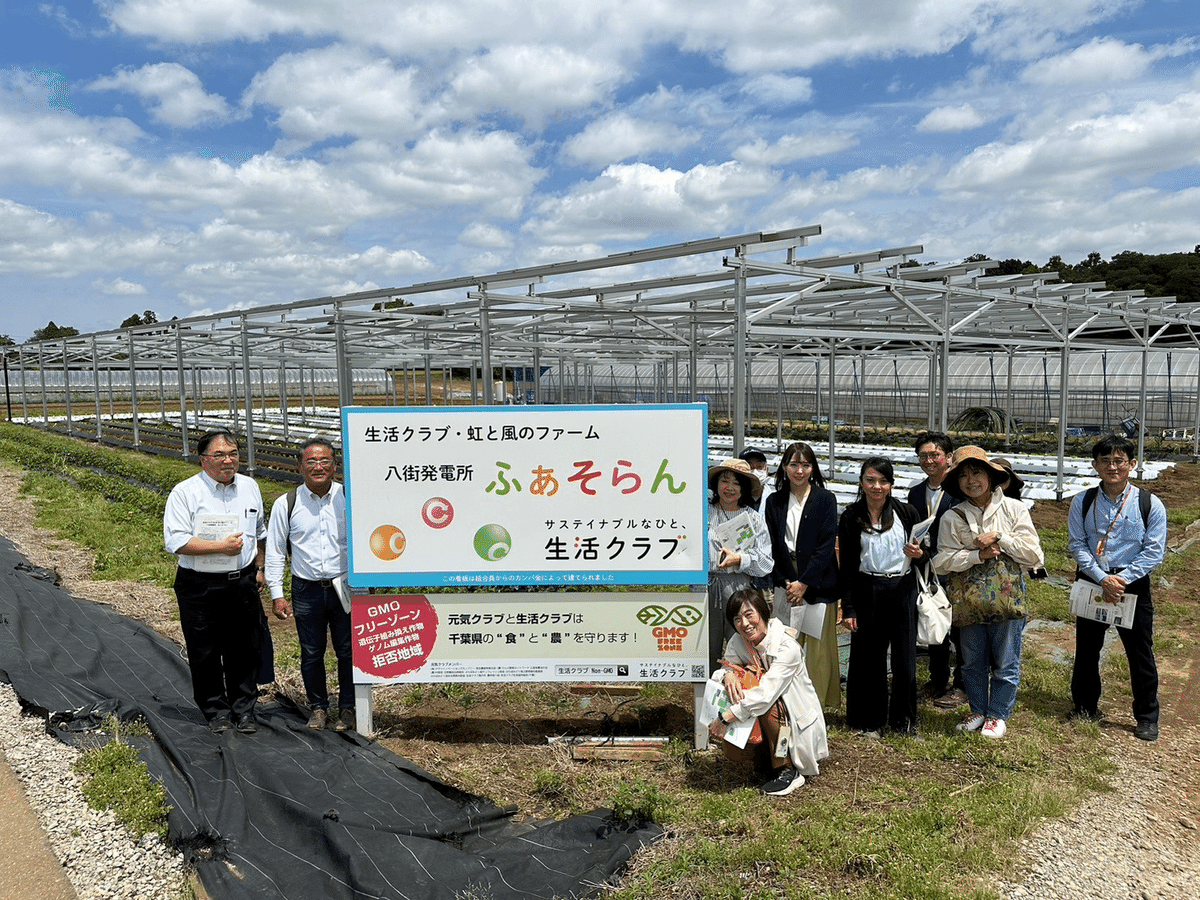

FEC自給圏づくり、ユニバーサル農業づくりを八街市で実践している、生活クラブ・虹と風のファームを超党派メンバーで視察に行ってきました。

地球温暖化や、食料安全保障上のリスクの高まりなどを踏まえ、何ができるかを私も勉強を始めています。

(本政策について、私は専門外です。よくご存じの方から見ると「内容が薄い!」と叱られるかもしれませんことご了承いただけますと幸いです)

「FEC自給圏」とは、F=Fooð(食料)、E=Energy(エネルギー)、C=Care(医療福祉)の三つを基幹産業とする地域循環経済=自給圏を創出していく取り組みだそう。検索するといろいろ出てきます。

生活クラブ・虹と風のファームでは、障害者就労を実現する農副連携事業(B型事業所併設)が成功しています。障害者がやりがいを持って働けるよう、また農業経営の安定化を同時に実現するために、様々な工夫が施されて運営されていました。生産品は生活クラブデポーおおたかの森で販売されており、帰りにお買い物をしました。

農業生産法人でない方が、農業を事業化していくプロセスや、日本の食料自給率への貢献に対する社会的ミッションを達成しようとする姿勢には、ただただ敬服する視察となりました。

〇理念から行動へ:生活クラブさんが直面した新規就農の挑戦

生活クラブの方々は理念を行動に落とし込む方が多くて素晴らしいのですが「食料自給率の向上に貢献したい」という所から農業をやろうと、佐倉市で動き出したとのこと。

しかし、さっそく制度の壁にぶつかります。

土地を借りて経営する際に、特にソーラーシェアリング建設などは20年に及ぶ長期に農地をお借りする必要がありますが、相続などのリスクが生じ、20年の収支計画では実現が困難に。元々農家ではない(農業生産法人でもない)団体が農業に参入する際には、農業用地確保が大きな障壁となるようです。

しかし、諦めずに営業を続けた結果、長年取引のあった八街市の地主の方から理解を得て、ソーラーシェアリングの事業を始めることができたそうです。

農家の後継者が少なくなっているにもかかわらず、新規就農は難しいという社会の構造を学ぶことが出来ました。

〇通勤農業と障害者支援の融合、 農福連携の挑戦

土地は見つかったものの、農外者が農業に新規参入するには多くのハードルが立ちはだかります。

農業の主な課題は「人件費」ですが収入を安定させるさせることが難しいのです。そこで、FEC自給圏の理念にも通じる形「農福連携」の補助金活用して、就労継続支援B型を開設されたとのこと。

通勤による営農では、家が併設されていないため、初めは机もない状態でのスタート。就労継続支援B型の作業所を(農地転用して)建設されてからは「机も設置された!(嬉しい)」とおっしゃられていました。

この点「なるほど、通勤による営農にはそんなハードルがあるのか」と勉強になりました。

来てくださる障害者のやりがいにつながるよう、彼らの要望にニーズに合わせた作物を選定したり、やりたいサービスを考慮しながら事業されています。障害者のやりがい創出と農業経営安定、という両輪のバランスを取りながら事業を実施されている姿に頭がさがります。

とうもろこしは「朝どれ」が美味しいですが、従業員が通勤しているため、作業所でポップコーンを作っているそうです。

「有機農業」にも挑戦したかったそうですが、農業初心者にはハードルが高く、作業員が常に働ける状態を保つ必要があるため「減農薬」の方法を選びんだそうです。トマトケチャップ製造も障害者の作業継続には大切な事業です。組合員が里親となる苗植えイベントも開催されていました。

「外で活動するのは難しいけど藍染ならやりたい」という障害者の方の声を受け、藍を植えていたりもされていました(写真撮り忘れました)。

〇エネルギー生産にもチャレンジ!ソーラーシェアリング

FEC自給圏づくりにチャレンジするにあたり、ソーラーシェアリング(営農型発電施設)10aにもチャレンジされていました。

・遮光率34%で、日影があった方が良い野菜(陰生植物)のレタス、さといも、しょうが、いちごを作っている。

・太陽光パネルを高い位置に設置し、なるべく影が少なくなるようにしている。

・柱だけ、農地転用。間隔を広げて、トラクターでも入れるようにする

・必ず営農して欲しい(普通作の8割は収穫する)という条件あり。

・8万キロワットで20世帯に配布。売電価格が30円→14円に減って収支が厳しいが、年間約100万円くらいの売り上げに。

〇食卓を支える挑戦: 持続可能な農業と公平な価格設定の重要性生産者を守るための「提携農家」という仕組み

私たちが購入する食品の背後には、持続可能な農業の重要性とその課題があります。

視察では、露地での農業では、タネや肥料等の生産経費が売上の65%を占めるため、実際の収益は期待ほどではなく、これが農家離れや国内自給率の低下に繋がっているというご指摘がありました。ヨーロッパでは保護政策により農家が支援を受けていますが、日本ではそのような支援が少ないため、稼ぎづらい状況にあるのだと思います。

さらに、市場の供給量による価格の変動幅も大きいとのこと。

供給が需要をわずかに上回る110%になると価格は半減し、90%に下がると価格は倍に跳ね上がります。このような不安定な市場環境の中で、生活クラブは「提携農家」という工夫をされています。

生活クラブさんは、生産者と直接話し合い、公平な価格を設定することで、農家が安定して営業できる環境を支援しています。

この取り組みは、持続可能な食の未来を支える重要な一歩のように感じました。私たち消費者としても「安ければよい」ということよりも、「買い支える」気持ちも大切だと感じました。

これらの努力により、私たちの食が安定につながるのかもしれません。

農業の大変さ、改めて生産者に対して感謝の気持ちです。

〇おおたかの森デポーでお肉を購入

視察をさせていただいたお礼に、おおたかの森のデポーで牛肉が1割引きになっていたので購入、長女が牛丼を作ってくれました。

案の定、長女に「何、この高額なお肉は!?」とチクリ言われましたが、その価格の根拠を説明しました。

「安いお肉を大量に」ではなく「少量でも満足!もいいでしょ」ということを伝えていきたいです。

流山市は都市化しており、消費者が多い自治体です。この自治体で何をすべきなのか向き合っていきたいと思います。

応援頂けると、他自治体への視察や研修費、専門家にアドバイスを求める、同じ思いを持つ議員さんに直接会いに行き対談する等、活動量を増やすことが出来ます。まっとうな政治を行うためのサポートよろしくお願いいたします。