水都のクラシックホテル②今橋の大阪ホテル

【大阪ホテル 今橋時代】

1.絵葉書‐今橋支店から本店へ

大阪ホテル今橋時代本店

中之島本店の焼失により、以降は支店だった今橋ホテルが大阪ホテル本店となります。今橋の西詰めにあった元逓信省西部管理局の建物を改築したもので、清水組が施工を請負いました。

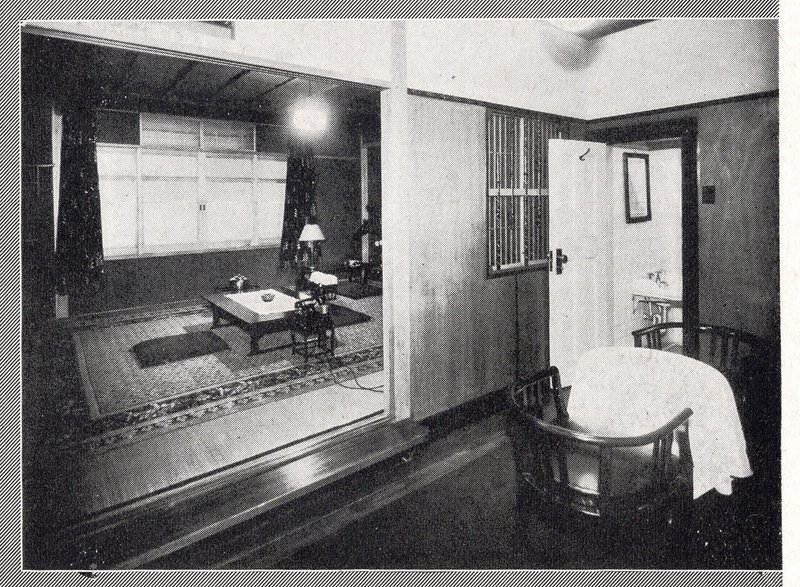

今橋時代の内装(ラウンジ・応接室・客室)

煌びやかな中之島本店と違い、「みなさまのホテル、気楽なホテル」として家庭的な雰囲気を織り込んだ今橋支店。外国人だけではなく日本国内の利用者に寄り添ったホテルになっていきます。

『ホテルの想ひ出』より日本間の一部

客室の調度品も親しみやすいデザインで、宿泊以外にも貸室利用など幅広い用途で提供されていました。

"客室の如きも近代的清楚を誇りとし、木楠模様の壁紙に、籬形の腰羽目を装ひ、又或室は北欧農民の趣味を多分に味はせた、ハーフチンバー式の風雅な小食堂、其外べサンチック風の斬新な客室--"-下郷市造『ホテルの想ひ出』

ただ、大食堂とされる広間についてはルネッサンス式で象牙色の壁、桃色緞子のカーテン、アンティークゴールドのシャンデリア…と、客室の雰囲気とは違い華やかな造りだったようです。

2.パンフレット

モダンな配色の今橋本店パンフレット。裏表紙には当時の交通マップが描かれており、大阪市内を縦横無尽に走る市電が赤い線で示されています。

ここでは家庭的な雰囲気である事に加えて、結婚式での利用がセールスポイントになっています。明治後期から大正初期頃はまだ自宅での婚礼や神社での神前式が主流でしたが、今橋ホテルは最先端の設備を整え、神社から神官の出張を願い、ホテル内での結婚式を取り扱い始めます。これは京阪神のホテルウェディングや結婚式場の先駆けとなるもので、「大正結婚式」と呼ばれていました。今橋が本店になり、時代が昭和に移ってからも大変な盛況だったようです。主に会場となったのは前述したルネッサンス式の大食堂でした。

『ホテルの想ひ出』より大正結婚式の絵葉書

また、パンフレット表表紙の右下には「VISCOUNT A.MANABE(間部子爵)」との表記が確認出来ます。間部詮信は鯖江藩主の家督を継ぎ、爵位を受けた華族です。間部が常務取締役兼支配人を務めていたのは、大正12(1923)年7月〜昭和6(1931)年8月なので、中之島本店焼失後から昭和6年までに発行されたものでしょう。

後に入手したホテルの年賀状でも、昭和3年時点で間部が常務取締役であったことが分かります。

間部常務兼支配人が出した年賀状

3.ホテルラベル

今橋が本店になってからのホテルラベルの1つです。中之島時代のものより少し小さく、ギザギザとした外周やはっきりとした赤色が目を引きます。OHの表現も可愛らしいですね。

4.封筒

大阪ホテルの社名が印字された封筒。こちらは詳細が分かっていないのですが、レタリングが優雅でお気に入りの1つです。現在のホテルと同様に、ゲストがいつでも使えるようにホテルの客室にレターセットが置いてあったかもしれません。

5.マッチラベル

マッチラベルはデザインがほぼ同じもの2種と、外観の描かれたもの1種が見つかりました。今橋に拠点を移してから、大阪ホテルは宿泊業の他に食堂経営も始めています。ラベルには大阪市内で経営していた食堂が記載されており、他に堂島ビルヂング地下食堂などがありました。

こうしてホテル内外の食事客が激増し、気楽に過ごせるホテルとしても重宝されて経営が右肩上がりになったと思われた頃、急遽本店を大和紡績株式会社へ建物ごと譲渡する話が決まってしまいます。

昭和16(1941)年、今橋の大阪ホテルは惜しまれながらその幕を閉じる事になりました。譲渡された建物もまた、昭和27(1952)年の大和紡績本社移転後に取り壊されました。

◎今橋時代の思い出

・今橋のクリスマス祭

今橋時代の専務・下郷市造が戦時中に残した『ホテルの想ひ出』にはメニュー表などの資料も多数掲載されています。その中で目に留まったのがクリスマス祭のお知らせです。サンタクロースを象った案内状には料理だけでなく、余興や福引など大人から子供まで楽しめそうなプラグラムが掲載されています。

メニューには吐綬鶏(七面鳥の別名)、クリスマスプヂング、まさにクリスマスのご馳走が並んでいます。何れも美味しそうなものばかりです。

・ホテルの調度品の行方

中之島時代の本店と異なり焼失を原因としない閉館だった為、それまでホテル内で使われていた家具は一般の人も購入出来る形で売りに出されます。難波の高島屋で行われた即売会は大好評で、たった2時間で完売してしまったそうです。ひょっとすると、まだ何処かに空襲を逃れて使われ続けている大阪ホテルの家具があるのではないでしょうか。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

今橋1丁目のホテル跡地には令和3(2021)年6月現在、日経今橋ビルが建っています。大正13(1924)年に完成した近代的な橋は老朽化の為架け替えられましたが、現在の橋の下にある遊歩道に親柱のみ移設されています。今橋の大阪ホテルの側で同じ時代を過ごした橋の面影が、そこにそっと残っていました。

資料で辿ってきたように、明治から昭和にかけてホテルとしての使命を果たし続けてきた大阪ホテル。譲渡される前に開かれた今橋本店のサヨナラパーティーではホテルへの想いをこのように述べられています。

"ウヌボレかも判りませんが只今社長からも申しました如く、此ホテルは今日迄高貴ある方々を始め奉り、昼に夕に幾多の名士を送り迎え大阪の草分けとして大阪唯一のホテルとして、實にはなやかに然も尊い光栄の輝かしい歴史を繰り返して参ったのであります。"--下郷市造『ホテルの想ひ出』

大正後期から昭和にかけてはホテルの黄金期で、堂ビルホテル、梅田ホテルが次々と開業し、遂に昭和10(1935)年に華麗なる新大阪ホテルが出現しました。大阪ホテルに勤めていた従業員や料理長の中には、そちらへ転任していく方も居たそうです。

新大阪ホテルは大阪ロイヤルホテル、そしてリーガロイヤルホテルへと成長し続けています。そこには水都のクラシックホテル--大阪ホテルの歴史が密やかに息付いているのでした。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

6.絵葉書・大阪ホテル&名古屋ホテル

大阪ホテルと名古屋ホテル

話は少し遡ります。大正10(1921)年4月、大阪ホテルは名古屋ホテルに出資して姉妹店のような形を取り始めます。この名古屋ホテルも明治の創業以来数奇な運命を辿り、大阪ホテルが今橋時代に入ってからはこの絵葉書のように2つの都市を代表するホテルになっていました。

次回の記事ではこの名古屋ホテルの事をご紹介したいと思います。

(本文/りせん、編集/田んぼ)

【参考文献】

ロイヤルホテル『大阪讃歌-随筆集』1973年

運輸省『日本ホテル略史』1946年

木村吾郎 『日本のホテル産業100年史』 明石書店 2006年

下郷市造 『ホテルの想ひ出』 大阪ホテル事務所 1942年

砂本文彦「大阪と名古屋の都市について」『社史で見る日本経済史 第92巻 ホテルの思ひ出』2017年6月

中村芝鶴「ホテル懐かし記」『ホテルレビュー』第7号 日本ホテル協会 1956年

木村吾郎「大阪のホテル今昔 -自由亭ホテルから新大阪ホテルまで-」 『大阪春秋』 第83号 1996年6月

大和紡績株式会社社史編纂室 『ダイワボウ60年史』大和紡績株式会社 2001年

大阪市 『明治大正大阪市史(復刻版)』 清文堂書店 1980年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?