夏油傑とマイノリティ、生き方の世代差について考えてみた

この記事は、映画「呪術廻戦0」をきっかけに、夏油傑という底無し沼から抜け出せなくなった女の私的な考察をまとめたものです。

夏油傑に堕ちた日

「呪術廻戦」は昨年中ごろに単行本を一気読みして以降、本誌で追うようになっていた。以前から面白い作品だとは思っていたものの、特定の推しはもたないごくライトな読者にすぎなかった。

だが驚くべきことに、百鬼夜行翌日のクリスマス、たまたまチケットが取れて映画を見に行ったが最後、頭から夏油傑という男のことが離れなくなってしまったのだ。年末年始を挟んだこともあり、改めて彼の登場する過去編(原作8-9巻)を読みなおすと、その症状はさらに悪化の一途をたどった。1月2週目からは毎週劇場に足を運び、先日解禁されたMX4Dで通算6回目の百鬼夜行となったが、まだしばらくは通うことになりそうな状況だ。

夏油傑に惹かれたのは、正直「さもありなん」というところもある。

まず外見が好みだ。長髪で細目の塩顔、袈裟には不釣り合いな筋骨隆々の腕を袖からのぞかせる大男でありながら、どこか儚さをまとう色男。親にも「あんたこれ好きそう」と言われたので、いつものパターンと言われればそうではあるのだろう。

だがそれだけなら、漫画版の0を読んだ時点でハマっていてもおかしくなかった。これはMAPPAの美麗作画と演出、櫻井さんの素晴らしい演技、そして映画館という集中してコンテンツを楽しめる環境が重なったことによるところも大きいと思っているのだが、乙骨と夏油の決戦の局面における「問答」が、私の心をかき乱したのだった。

夏油はあの場面で、里香を使いこなし始めた乙骨をいなしつつ問答を繰り広げたが、「僕が生きてていいと思えるようにお前を殺す」と言った乙骨にこう言った。

「自己中心的だね。だが自己肯定か。生きていく上でこれ以上に大事なこともないだろう」

映画が終わった後、この言葉がどうにも気になった。

特級と呼ばれる実力を持ち、6,000を超える呪霊を従えた彼の戦果は「死」という絶対的な敗北だった。それも、自ら相対した学生からは死者が出ず、家族たちだけが逃走(ミゲル以外はほぼ無傷だろう)、というなんとも拍子抜けな結果だ。わざわざ高専に顔を出して尊大に理想を語った割に、かつての親友の姿を見るや「次」への意欲もあっさりと捨てて、毒気の抜けたような顔で静かにその生を終えていったのだ。4人しかいない特級呪術師で、「最悪の呪詛師」と呼ばれた男の最期としてはあまりにお粗末である。

見る目のない私は、原作を読んだ際、このあまりにも潔い死を特に気に留めていなかった。だが改めて彼の言葉と戦果を振り返った際に思うのは、夏油の離反後の半生が「ゆるやかな自殺」であり、百鬼夜行はそれを尊重してくれた家族たちに最大限配慮した、「(他人を巻き込まず自分ひとりで)できることの精一杯」だったということである。

彼は対峙した学生たちが獲得できた自己肯定感を、おそらく最後まで本心からは持つことができなかった。だが過去編からみえる彼の才能や人望を思うと、そのような結末に至る必要はなかったはずなのだ。

才能ある一人の若者を死に向かわせたほどの挫折、絶望とはどのようなものだったのか。あまりにも夏油傑というキャラクターへの理解が足りていなかった私は、このテーマについて延々と考えるようになった。

夏油傑が本当に望んでいた世界

夏油傑の「本音」を考えるのは難しい。彼自身が「私の選んだ本音」と言っているように、その本音は非常に多層的で矛盾している。そのうえ、彼は基本的に嘘つきである。それは生来の皮肉屋な気質からくるものでもあるし、自らに本音を零す資格がないという責任感からくるものでもあるだろうが、とにかく本音をつかみづらい人間なのだ。

そんな彼が本当に望んでいた世界とは、どのようなものだったのだろう。

これに関して最近の私は、下記のように考えている。

結局は何一つ完全には切り捨てられなかった夏油が本当に見たかったのは「術師が消耗することなく弱者を守る強者であり続けられる世界」だと思っているんだけど、彼はそれを目指せる子だなと思うし、彼をあの時殺さずにすみ親友のもとで逝けたのはめちゃくちゃ正しい死だったんだと改めて思うよ

— ゆう🐾 (@yu15023) February 6, 2022

「術師が消耗することなく、弱者を守る強者であり続けられる世界」の価値は何だろうか。それは術師と非術師という、実力と社会における権力とが不均衡な存在が、お互いの尊厳を保ちながら共生できることである。

高専時代の夏油は、たびたび五条に「規範」を説いた。

呪術高専の生徒が「呪術は非術師を守るためにある」と平然と言うことがどれくらい異常なことか、自己中心的なキャラクターの溢れる呪術廻戦本編の読者なら明らかだろう。彼がそう在れていたのは、高専に入る前に既に「弱者を守る強者」としてのアイデンティティができていて、それを自らの存在意義として内在化できていたからではないか。

これは推測だが、彼は平凡ではあるが良識のある両親に、幼いころから勉強も運動もよくできる良い子として愛されて育ったのだと思う。虎杖よろしく、「お前は強いから弱い人を助けなさい」と言われて育ったのだと。

だから他の生徒たちとは違い、高専には夢と希望をもって入学したのではないか。非術師の家庭で非術師に囲まれて生きてきた彼は、それまで自分の力を抑制して生きてきたはずだ。でもこれからは、その力を社会のために存分に活用することができる。そのためなら多少の命の危険くらいは惜しくないと、最初から覚悟していたのだろう。

だが、この「強者」としてのアイデンティティは、自身が「マイノリティである」という自己認識と表裏一体であり、それが彼の挫折と絶望につながっていったのではないだろうか。

世界の中心である五条と、1人のマイノリティである夏油

夏油の「個人と社会の関係」の捉え方を考えるうえで、まずは彼が青春を過ごした00年代の時代背景を振り返ってみたい。

1990年生まれの筆者は夏油たちの1つ下の学年(七海と同じ代)だが、私たちが高校時代を過ごした00年代をプロダクトの面からいうと「ガラケー」と「ブロードバンド」である。夏油がQとの戦闘の時に持っていたスライド式のガラケーは、折り畳み式よりも「かっこいい」ものとして、周囲でかなり流行った記憶がある。そして、中ごろからは各家庭にインターネットが急速に普及し始め、「mixi」や「アメーバブログ」が一世を風靡した。

(ちなみにインターネットの普及とデジタルサービス登場の歴史について、簡単にまとまっているページがあったので、参考までに置いておく)

00年代後半には「ニコニコ動画」や「Twitter」「Facebook」など今にも通じるサービスが登場したものの、まだ流行の中心はテレビだった。社会にはまだ「大衆」━━子供が『みんな持ってる』『みんな知ってる』というときの『みんな』に該当する存在━━が存在し、漠然と共有されていたように思う。よく05年の『電車男』からオタクが市民権を得始めたように言われるが、少なくとも筆者のいた高校ではまだオタクは「クラスの端っこ」であったし、今ほど(今だって十分ではないが)マイノリティに対して前向きな風潮はなかった。社会>個人の時代だったのだ。

こうした時代背景を身をもって感じながら育った夏油と、エリート呪術一家の箱庭で育った五条とでは、「人と自分が違っていること」に対する認識が全く違っていたと思う。

五条にとって、人と自分が違うことはもはや「当たり前」だったはずだ。

彼は前述のような一般社会とは切り離された、呪術師であることが普通の世界で、特に権力と名声のある御三家の嫡男として生まれ育ったサラブレッドである。社会から自分が排除されうる恐怖など感じようもなかったと思う。世界は彼を中心に回っていて、だからこその「弱い奴等に気を遣うのは疲れる」という感覚だったのだろう。

一方の夏油はどうか。その一端がみえる彼の台詞をいくつか抜粋したいと思う。

①「それじゃあアナタが家族だ」(原作8巻・67話)

②「一人称『俺』はやめた方がいい 特に目上の人の前ではね(中略)

歳下にも怖がられにくい」(原作8巻・66話)

①は星漿体護衛任務で、理子を自らの娘か妹のように想う黒井にかけた言葉である。「星漿体とその護衛」を超えた親愛は理子にとっても何物にも代えがたいものであることを、立場上自分からは言い出しづらい黒井のために言葉にしたのだ。これは離反後にも通じる夏油の「家族」の定義の広さを感じるエピソードである(個人的に、この時の彼にはとても好感をもっている)。

②は強者が弱者の社会にどうなじむか、というTips的な話である。「目上を不快にさせず、歳下を怖がらせない」━━この言葉からは、夏油自身がこうしたバランスを常にとりながら生きてきたことを窺わせる。

①と②に共通してみえるのは、夏油のマイノリティの生き方に対する感度の高さである。非術師の社会の中で生きてきた期間が長く、両親を含め、周囲に同じ立場の人間はおそらくいなかったであろう彼は、自身のことも強者であると同時にマイノリティであるとも認識していたのではないか。

この2つの自己認識は表裏一体であり、自他の間の境界線をよい塩梅で━━離れすぎず近づきすぎもしない、うまい距離感で━━引き続けるバランス感覚を、常に自分を律して保っていたのだろう。そこには「そうしなければいつでも自分は排除される側になりうる」という緊張感も伴っていたはずである。

五条と夏油とでは、初めから見えている世界が全く違っていたのだ。

社会とつながろうとしたマイノリティの挫折

数が多いというだけで強者が弱者に埋もれ 虐げられることもある

そういう猿共の厚顔ぶりが吐き気を催す程不快だと 私は言っているんだ(呪術廻戦0・最終話)

この言葉は、美々子や菜々子が受けていたような明確な排斥に対する怨嗟というだけでなく、自分自身の実感値として彼の中にもともとあった潜在的な疎外感からも端を発するものであるように見える。

かつて社会と自分の距離を適切に保ち、良い関係を築くことを厳しく自分に律していた夏油。そんな彼は、誰よりも非術師を含めた広い社会とのつながりを求めていたように思える。だから理子の死を通じて非術師=弱い大衆の醜悪さを目にしたときに、マイノリティとしての自分の立場を改めて思い知らされ、絶望したのではないか。どんなに命を懸けても、吐瀉物を処理した雑巾のような呪霊の味に黙って耐えても、排斥される側の立場が変わることはないのだと。

そして、他の誰よりも通じ合えていたはずの親友とはその感覚を共有できないと悟ったことも、追い打ちをかけただろう。

人生で初めて対等に渡り合える人間と出会えた喜びは、五条も夏油も同じであったと思う。だからこそ互いを求めたし、互いの自分にはない部分に憧れた。五条は人と生きる喜びとそのために必要な規範意識に、夏油はその自由奔放さと無垢さに。

だからこそ、その前提にあった「強さ」で水をあけられてしまったことで、二人の溝は深まった。五条にとっての夏油の価値は不動だっただろうが、夏油の中では「強者」としてのアイデンティティが揺らぎ、「マイノリティ」としての苦しみの方が大きくなってしまったのだ。しかし、そんなことに五条は気づくはずもないし、気づける人間でもない。言ったところで理解もしないだろう。「なぜなら彼は最強だから」━━

(ちなみに、このときの夏油の五条の突き放し方は非常に残酷なものだと筆者は考えている。これを「ケンカしちゃってそれっきり」などと形容するところに、夏油傑という人間には甘さと冷たさの両極端が備わっていることを感じずにはいられない。これについては、また別の機会に書いてみたい。)

なお、はたから見れば、そして彼を自身の半身のように考えていた五条にとっても、夏油はまごうことなき「強者」である。

それでも彼の強者としてのアイデンティティが揺らいでしまったのは、彼が求めていたのはマジョリティ社会とのつながりを保てるだけの「強さ」だったからではないか。

マイノリティである自分たち術師がマジョリティ社会と良好なつながりを保つには、マジョリティを守る必要がある(と、夏油は考えている)。しかし、非術師を守ろうとすると術師が死んでしまうという理不尽を変えられるほどには、夏油は強くなかった。自分を慕ってくれた後輩ひとり守れないのに、何が「最強」だ━━と。

実際のところ、そんな強さは五条だって持っていない。彼が守れるのは彼が担当できる範囲であり、範囲外の全員は守りようがないし、そもそも守る気もないだろう。

だが真面目すぎる夏油は、自分の無力さを呪ってしまった。そしてそれが、マイノリティの苦しみに無頓着なマジョリティへの呪いに転じていったのだろうと思う。

では、夏油はなぜそこまで、完全であることを己に求めてしまうのか。このことを考えるとき、乙骨の悲痛な叫びを思い出す。

「誰かと関わりたい 誰かに必要とされて、生きてていいって自信が欲しいんだ」

強者は弱者を守るべきという理想を掲げていたかつての夏油と乙骨の願いは、根本的には同じだったのではないか。つながろうとした「誰か」が、乙骨はごく身近な友達であり、夏油は非術師を含めた広い社会だったというだけで。だがその違いが、その後の彼らの運命を大きく変えてしまった。

乙骨の願いは、術師としての力を必要とされる局面で覚醒し、仲間を守れたことで実現された。だが夏油の願いは、星漿体という究極のマイノリティを守れなかったことで永遠に挫かれた。

理子の命を奪ったのが、術師社会におけるマイノリティとして排除され続けた男だったことはあまりにも皮肉である。彼がそのような立場に追い込まれた経緯も考えれば、社会の様々な理不尽(たとえば、マイノリティであってもマイノリティを差別するのだということ)が、あの星漿体護衛任務には集約されていたように思う。

新世代は00年代の絶望を超えてゆくのか

考えてみると、「どこまでの他者とつながりたいか」という感覚にも世代差があるように思う。

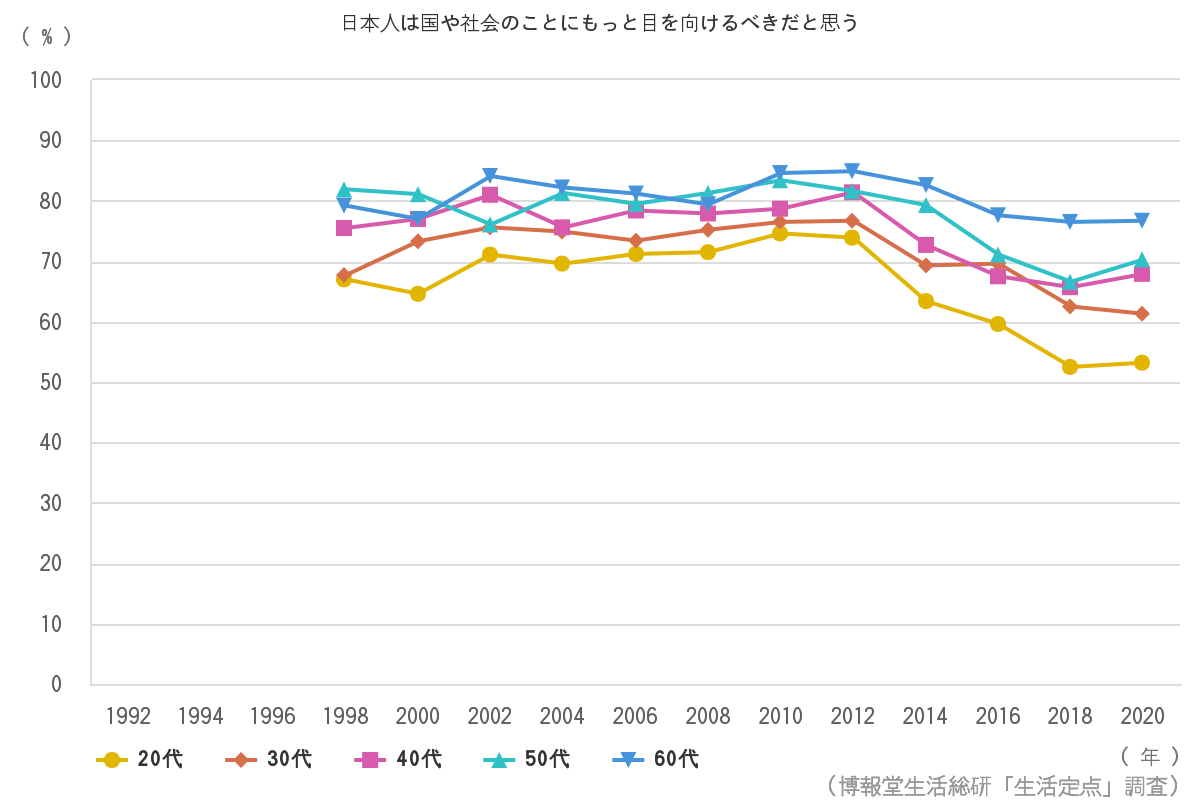

下記に示したのは、社会に対する関心の年代別の時系列推移である。

黄色の20代の値をみると、2000~2010年までは上昇基調だったのに対し、2014年以降極端に下がっている。

SNSが本格的に普及したことも影響していると思うが、2011年の震災を機に一時的に高まった社会意識は、度重なる災害と社会の停滞のなかで急速にしぼみ、日本は「個人主義」と「自己責任」の時代に突入していった。以来、「社会ごとより自分ごと優先」「自分で考えて行動しなければ、誰も守ってくれない」という空気が広がり続けている。個人>社会の時代の到来である。

このことは人間関係の希薄化というよりも「二極化」を示していると、筆者は考えている。

もはや顔も見えない「社会」などには関心がない。そんなものは、自分のことを守ってもくれなければ指針にもならないから。

でも身近な家族や友人は何よりも大切にする。ごく限られた少数の「私たち」を守るためなら、全力を賭けられる━━現高専生たちの言葉にも、そうした価値観が垣間見える。

テメェらこそこれから呪おうとしてるバカがどんな人間か 少しは考えたことあんのかよ

”完璧”も”理不尽”も応える義務がどこにある? テメェの人生は仕事かよ

(釘崎/原作5巻・41話)

危険だとしてもオマエのような善人が死ぬのを見たくなかった

それなりに迷いはしたが 結局は我儘な感情論

でもそれでいいんだ 俺は正義の味方じゃない 呪術師なんだ

(伏黒/原作2巻・9話)

高専以外の呪術師のことなんか知らないし お前が正しいかどうかなんて僕には分かんない

でも僕が 皆の友達でいるために 僕が僕を生きてていいって思えるように

オマエは殺さなきゃいけないんだ

(乙骨/呪術廻戦0・最終話)

彼らは夏油のような「馬鹿げた理想」も、地に足のつかない夢も抱かない。あくまで自己肯定の手段として、あるいはごく少数の個人的に大切な人間を守るために呪術を使う。特に釘崎の「テメェの人生は仕事かよ」などは、夏油が聞いたら深く抉られそうな(そして喧嘩になりそうな)台詞である。

作品屈指の自己肯定感をあらかじめ持つ彼女にとって、「強者」だの「マイノリティ」だのということは、心底どうでもいいことだ。だがそれは、自分以外のすべてがどうでもいいということではない。高専でできた仲間や、幼い日の憧れであった「沙織ちゃん」、故郷に置いてきたふみのことはとても大切に思っている。ただ彼女の中で、顔の見えない他人よりも仲間や友人が大事だという絶対的な優先順位が定まっているというだけのことなのだ。

だが、この一見自己中心的で我儘にみえる姿勢こそ、呪術師という過酷な職業に対する適性のように思う。1学年数人という閉鎖的な環境で、身の丈にあわない任務に駆り出された挙句、なんの役にも立たないまま死ぬかもしれない職業である。とてもまともな感性ではやっていけない。

かつて夏油が求めた、そして大人になった五条が求めざるを得なかった、「社会のひとりとしての自分」。でもそれだけではない、もっと個人的で独善的な存在意義を持てる人間こそがこの理不尽な世界を生きていける。今はそういう時代なのだと、新世代たちは示し続けているように思う。

なかでも乙骨は、五条に次ぐ現代の異能としてその強さを奮っているのみならず、誰もが「最強」の一言で片づけがちな五条悟をひとりの人間として気に掛ける様子すら見せている(※詳しくは最新の本誌にて)。

唯一無二の親友の喪失という大きすぎる代償を経た五条は、居心地の良い「天上天下唯我独尊」の世界を捨て、強く聡い仲間を育てることを選んだ。能力的には問題なくとも、精神的な資質として向いているわけではない教師の道を選んだのは、それこそ誰よりも教師の資質があったであろう夏油の不在と、彼が心の底から笑える世界、呪術師が戦って犠牲になることのない世界を目指してのことだろう。不安要素はいくつもあるが、その五条の10年がようやく報われ始めようとしている現状に、同世代としては喜びを感じずにはいられない。

最後に。若者に自らの後悔や夢を託すのは、よくある大人のエゴでしかないとは分かっている。だが、ありあまる才能を持ちながら何も成せず、人生をかけて愛した娘たちも守れず、死後の尊厳を現在進行形で冒涜され続けている夏油のあまりの不器用さに惹かれてしまった人間としては、苦しい時期のほうが長かったであろう彼の人生にも意味があったのだと、そう思える未来がこの先訪れることを願ってやまない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?