ドイツ歌曲の話番外編 冬の旅〜無伴奏混声合唱版 #3 第二曲 DieWetterfahne

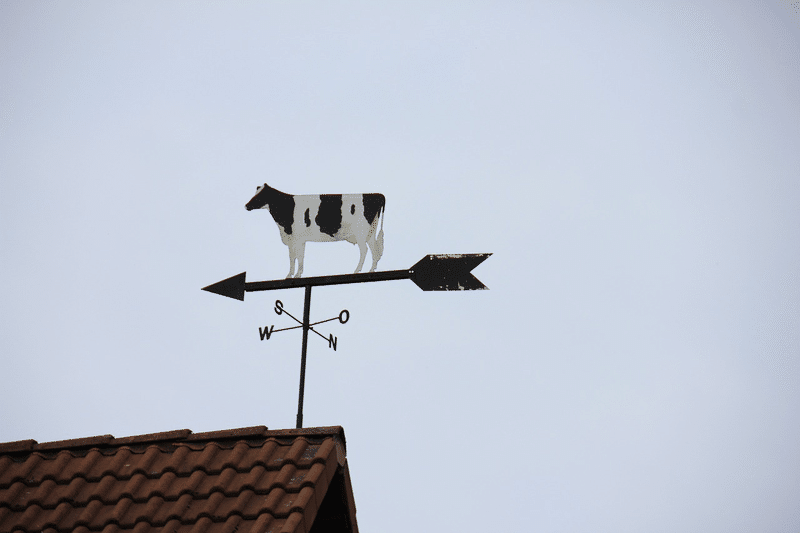

Die Wetterfahne. Wetterは英語で言えばウェザー、天気。Fahneは旗。

なので、いろいろな訳を調べるとこの曲の邦題は「風見の旗」としているものもよく見ます。

古くは旗であったらしいですが、Wikipediaで調べると「金属製」と出てきますし、画像検索しても旗は出てきません。

この千原版冬の旅では「風見鶏」というタイトルです。実はそうでなければならない理由があります。それは後ほど。

シューベルトのオリジナルではイ短調ですが、千原版ではト短調。前曲の属調にあたる、近い調です。我々無伴奏合唱には大事なこと。

速度表示はZiemlich geschwind、かなり速く。シューベルトの自筆譜にはそこにUnruhig、落ち着きなく、とも書いてあります。

だいたいの内容は

風が彼女の家の風見鶏を弄ぶ。

それは口笛を吹いて僕を追い出そうとしているかのようだ。

もっとはやくこの風見鶏に気づくべきだったんだ。気づいていればこの家に貞淑な女性像なんか求めなかった。

風は心の中まで弄ぶ。屋根の上みたいに騒がしい音がしないだけ。あの家の人たちは僕の苦しみなんて知るものか。お嬢さんは玉の輿に乗ったんだから。

青年はまだ彼女の家から遠くない場所にいますね。風見鶏の軋む音も聴こえるのだから。

この曲で彼の恋がなぜ破れたのかが明らかになります。彼女は裕福な人と結婚することになったのです。

風見鶏が回る様子を見て彼の(被害)妄想が膨らみます。みんな僕を追い出そうとしているんだ!と。

この千原版では第一曲のようなリリカルな世界と、この曲のような妄想、狂気の世界との対比が原曲以上に際立っているように思います。シューベルトの作品から微かに感じる狂気に虫眼鏡をあてて拡大したような。

私が個人的にこの曲の異常さを感じるのは前奏から歌が始まってしばらくのところまで、この楽譜でいうと10小節めまで。

ピアノの右手と左手、そして歌もみな同じ音。ユニゾン。ハーモニーがないんです。

もちろん、千原版でもユニゾンです。

それだけでもワタシ的にはじゅうぶん狂気の沙汰ですが、実はこの曲には歌声以外の特殊奏法がたくさん出てきます。

まずはこの曲が始まる前には風の音。オーケストラなら風マシーン(正式名称知りません)で表すところでしょうが、こちとら無伴奏合唱。全部人力でヒュ〜ピュ〜とやります。

そして「風は人の心を弄ぶ」の部分では呻き声。人々の青年への嘲笑を表します。それが頂点に高まった時、「屋根の上のように」の箇所では

コケコッコー!

千原氏によれば「遠い記憶の底に眠る原罪」とありますが、私は人々の嘲笑に重ねて風見鶏にまで「デテイケーーー!!!」と追い討ちをかけられているように感じるんですよね。つらいです。

しかし非常にシュールな、千原氏の言葉を借りるとゴッホの「星月夜」やムンクの「叫び」のような世界でもあります。

そういえばいずみホールの舞台袖にはなぜかムンクの叫びの人形が置いてあります。

イメージを高めて舞台に出るとしましょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?