ラーメン屋である僕たちの物語3rd 12

♦︎♢♦︎♢ ♦︎♢♦︎♢ ♦︎♢♦︎♢

【読者の皆さんへ】

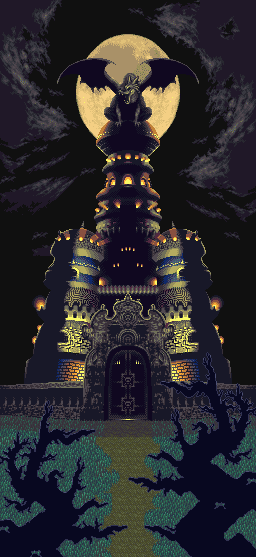

※後編は大西の「ファンタジーフィルター」の影響により、随所に幻想的描写が含まれます。ご了承の上、お楽しみください。

♦︎♢♦︎♢ ♦︎♢♦︎♢ ♦︎♢♦︎♢

「あー、気持ちいいー」

『麺やBar渦』開店まで、後3週間。

全てが順調だった。

弟と並び自転車を漕ぐ僕は、湧き上がる充実感に満たされながら、火照った身体を夜風にあてていた。

酒によるものなのか、満たされる高揚感によるものなのか、とにかく夜風が冷たく気持ち良かった。

見上げた夜空には、町の光にも負けず小さな星々が瞬いている。

「まるで僕たちみたいだな」

ぼんやりとそんな風に思った。

僕と祐貴は各々、酔い覚ましに夜風に当たりながら、特に言葉を交わすこともなく本鵠沼駅を目指した。

夜の本鵠沼駅は、電車からの帰宅者以外の人通りがほとんどない。

そのため夜営業しているお店は少ないのだが、それぞれにお客さんを抱えている良店が多いのが特徴だ。

その中で、ツタがびっしりと生い茂った、重厚感ある赤い煉瓦造りの洋風二階建ての『アルル』は、昼も夜も圧倒的な雰囲気を放っていた。

『アルル』には奇妙な噂があった。

『アルル』には魔女が棲む

そんな噂を心太で聞いた時、僕も祐貴も訝しく思ったのだが…

僕たちは一旦、実家に自転車を停めて『心太』の斜向かいに位置する『アルル』に向かった。

※『アルル』とは関係ありません

「…いよいよ、来たな」

夜闇に浮かび上がる『アルル』の異様な雰囲気に飲まれかけている僕に、祐貴が言う。

「兄貴、先行けよ」

「え!?いや、祐貴行ってくれよ!」

「やだよ!兄貴が挨拶に来たんだろ!?」

「ぐぬぅ!」

店前で小競り合いをしながら、しかし確かに僕が挨拶しなければいけないのだと、覚悟を決めた。

ゴクリ…

高まる緊張の中、『アルル』の重厚な扉に手をかけた。

瞬間、額にブワッと脂汗が滲む。

僕は縮み上がった心臓を大きく膨らませながら、重い扉を力一杯引いた。

ゴゴッ…

扉の隙間から漏れる眩い光が、路上に二つの長い影法師を作り出す。

煌びやかな店内を、恐る恐る覗いてみると…

ドンっ

突然、強い力で背中を押され、僕はよろけながら店内に滑り込んだ。

祐貴の仕業だった。

「っおい!」と後ろを振り返ろうとした、その時、店の奥から声がした。

「…あら、いらっしゃい…」

僕たちは立ち止まり顔を見合わせたが、やがて声のした方へ一歩、一歩と歩みを進めていく。

まるで魔女の手招きを受け、深い森に彷徨いこんだ旅人の様に、僕たちは何かに引き寄せられるまま『アルル』の深部へと向かった。

ゴ

ゴ

ゴ

ゴ

ゴ

ゴ

ゴ

・

・

・

ガチャ…ン

後ろで、扉が重たい金属音を響かせながら、ゆっくりと閉まった。

ド

ン

ド

ン

ド

ン

!

祐貴が慌てて扉に手をかけたが、扉はびくともしなかった。

こうして僕たちは、あっという間に『アルル』という魔女の館に飲み込まれてしまった。

そしてここから数時間後、『アルル』から弾かれるように出てきた僕は、激しい後悔に苛まれることになるのだった…

「wonderwall」

後編

「あらぁ!この商店街でラーメン屋さんやるのぉ!頑張ってねぇ!」

「はい!いろいろとご指導ご鞭撻の程、よろしくお願いします!」

「さて、お酒は何がいいかしらねぇ?」

「せっかくなので、焼酎のボトルをください!」

「はーい!ボトルねぇ!ちょっと取ってくるわねぇ!」

「兄貴」(ヒソヒソ)

『アルル』の魔女が席を外したタイミングで、同じボックス席に座っている祐貴が僕に耳打ちしてきた。

「なんだよ」(ヒソヒソ)

「普通のスナックじゃね?」(ヒソヒソ)

「ばか、油断するなって」(ヒソヒソ)

入店後、僕たちを迎えてくれたのは『アルル』のママだった。

明るく、ふくよかな体格の60歳前後の女性…、いや、魔女は見た目ではわからないというぞ。

「はーい!ボトルとお通しねぇ!」

アルルママとは一切関係ありません

アルルママが焼酎のボトルとお通しを携えて、僕たちのボックス席に戻ってきた。

『アルル』店内は、赤いベロアのカウンターチェアに赤いソファ、絨毯が敷き詰められ、金色に輝くシャンデリアのある、絢爛豪華なキャバレーの様な店だった。

といっても、塗装がところどころ剥げたカウンターテーブルやソファのくたびれ具合から、かなり年季の入ったお店であることが、店内の端々から見てとれた。

「はい、これお通しねえ!」

さきいか、カルパス、一口チーズ、ポテトチップス、キスチョコなどなどが乗った大皿がデーブルにドンと置かれた。

「なんだ、乾き物のフルコースじゃんか」

皿を見るなり祐貴がボソッと言ったが、アルルママは聞こえないフリをしながら、焼酎の水割りを僕たちに作ってくれた。

「はーい!どうぞぉ!乾杯しましょうかねぇ!」

僕はアルルママにも一杯勧め、ご挨拶の乾杯をしようとした、その時…

「…いらっしゃい…」

突然の低い唸り声に、僕たちは飛び上がり振り返ると、いつの間にかバーカウンターの中に正装をした年配の紳士が立っていた。

アルルマスターとは一切関係ありません

「ああ、ここのマスターよお!」

アルルママが僕たちの心を見透かした様に説明をした。

「…あ、マスターですか!あの、今度この先でラーメン屋をやります大西と申します!こいつは弟です!よろしくお願いします!」

僕は一瞬戸惑ったが、すぐに挨拶をした。

「…ああ、そう…」

アルルマスターはそう言うと、ふいっとバーカウンターの奥のキッチンに消えた。

「…さぁ!乾杯しましょうねぇ!」

あまりのマスターの愛想の無さに、僕は何か失礼なことをしてしまったのかと立ちすくんでいると、アルルママが場を仕切り直した。

アルルママの声に救われた僕たちは、3人で乾杯をした。

「かんぱーい!

よろしくお願いしまーす!」

本鵠沼商店街のこと、『アルル』のこと、僕の仕事のことなど、アルルママとの談笑は弾み、僕たちのお酒のペースもいつもより早まっていった。

「ああ、なんだ。すごい良いお店、いい人じゃないか。魔女だなんだなんて、頓狂な話だ。噂は噂に過ぎなかったんだ」

僕は空いたグラスに直ぐさま注がれるお酒を煽りながら、脳内をぐるぐると駆け回るアルコールに思考を混ぜて、そんなことを思っていた。

「わはは!アルルママ!もう一本!」

「わはははははは!!!」

僕も祐貴もすっかり酒がまわり、二本目のボトルを注文した。

「あらあら、二人とも強いのねえ!」

アルルママは満面の笑みを浮かべながら席を立ち、バーカウンターの奥へと消えた。

入店してから小一時間経った頃

「あのー。アルルママ?」

アルルママと祐貴との談笑の中、僕はあることに気がついた。

「なぁに?お兄ちゃん?」

いつの間にか、僕たちはそれぞれ「お兄ちゃん」「弟くん」と呼ばれてるようになっていた。

「あちらのお客さんは?」

僕は隣のボックス席を指差した。

今まで気に留めなかったが、僕たちの隣のボックス席に、30代半ばの男性が静かに酒を煽っていたのだ。

『アルル』にはママとマスター意外にスタッフはいない様で、その男性は僕たちが入ってきてからずっと一人でボトルキープの酒を飲んでいたのだ。

そんな状況で、僕たちはアルルママを独占してしまっている申し訳なさと、スナックのボックス席で一人手酌をしているこの男を訝しく思った。

「ああ、あの人はねえ…」

アルルママは男を一瞥すると、一呼吸置いてから言った。

「うちの専属歌手なのよぉ!」

「ええー!?マジですか!」

僕も祐貴も声を揃えて驚嘆の声を上げた。

「専属歌手のいるスナックなんてすごいな!」

二人とも顔を見合わせて、興奮を共有した。

「うちの専属歌手のHIROSHIよお!」

アルルママが拍手をして、その男を紹介した。

HIROSHIは僕たちの視線に気づき、小さく頭を下げて会釈した。

「こんばんは!専属歌手なんて、すごいですね!」

僕も挨拶を返した。

「あぁ〜ははは、よろしくぅ〜」

HIROSHIの気の抜けたハイボールの様な口調に、僕は驚いた。

専属歌手という触れ込みのHIROSHIは、一人で手酌しながら、めちゃくちゃ酔っ払っていたのだ。

目はすわり、頬や鼻の頭を真っ赤にして、まるでドリフの劇中に登場する「酔っ払い」そのものだった。

≪あ、これ、祐貴の大好物じゃないか≫

僕は、いじり甲斐のありそうなHIROSHIの風貌を見て、そんな考えが浮かぶとほぼ同時に

「HIROSHI!一曲歌ってよ!」

案の定、祐貴がHIROSHIに馴れ馴れしく声をかけた。

「いやいや」

HIROSHIはいきなり呼び捨てにされたことなど気にしていない素振りで、真っ赤な笑顔で遠慮した。

「いいじゃん!歌ってよ!兄貴も聞きたいってよ!」

急に振られて少々驚いたが、正直僕も聞いてみたかったので祐貴の振りに乗っかることにした。

「そうだよ!HIROSHI!歌ってよ!」

しかし新参者たちの失礼なリクエストを、HIROSHIは酔拳の達人の様にひらりひらりと躱していく。

「あははは~」

また真っ赤に笑って、酒を飲む。

やがて、僕たちの攻防戦を見守っていたアルルママが仲裁に入った。

「まあまあ!そのうち歌ってもらいましょうねえ!」

アルルママにこう言われては仕方ない。ここは一旦撤退して飲みなおすことにしよう。

「専属歌手があんなに酔っぱらって仕事になるのかね?」

僕たちは素朴な疑問を耳打ちし合いながら、二本目のボトルを飲み干し、三本目の封を切るのだった。

「わははははははははは!」

「お兄ちゃんのラーメン、早く食べたいねえ!」

三本目のボトルを半分開けた。

夕方から飲んでいる僕と祐貴の脳内は、血液とアルコールのカクテルが駆け巡っていた。

「ママ!マジで来てよ!サービスしちゃうから!」

時間と共に砕けていく関係に、お酒の力も相まって僕たちはすっかりいい調子になっていた。

ご近所へのご挨拶も良い形でできて、麺やBar渦開店になんの懸念もなかった。

全てが順調だった。

ふっと気負っていたものが軽くなった瞬間…

夕方からため込んでいた僕の魔力タンクから、放出警報が発せられた。

「ちょっと俺トイレ!」

慌てて席を立ち、トイレに向かおうとすると祐貴が言った。

「あ!オレも行く!」

僕は溢れだしそうな魔力を抑えて、急いでトイレに駆け込み、扉を閉めた。

チャックを下ろし魔法の杖に手を添えて、魔力放出の準備態勢に入った。

ガチャッ

するとその時、鍵をかけ忘れていたドアから祐貴が入ってきた。

『アルル』のトイレは一人用の和式のため、大人二人が入るには手狭だった。

「おい!祐貴ちょっと待って!」

順番を守るように促した僕に祐貴が言った。

「兄貴!久しぶりに

おし〇こチャンバラしようよ!」

♦︎♢♦︎♢ ♦︎♢♦︎♢ ♦︎♢♦︎♢

お〇っこチャンバラとは?

大西兄弟幼少期の遊びの一つ

お〇っこを剣に見立て、お互いの刃をぶつけ合い、斬り合う

現代子供剣士の遊びの一種である

より長時間、剣を維持できた方の勝利となる

試合場所は屋外などが好ましい

♦︎♢♦︎♢ ♦︎♢♦︎♢ ♦︎♢♦︎♢

「おお~!懐かしいな!やろうか!」

前述の通り、僕たち兄弟は酒癖があまりよろしくない。

夕方から飲んでいる僕たちは完全に泥酔していた。

善悪や常識よりも、その瞬間の衝動や欲求が優先されてしまう。

この時も、ただ「その方が楽しい」という衝動からの行動だった。

小さな和式便器を前に、僕が左に、祐貴が右に並び、それぞれ柄を構えた。

やがて放たれた僕たちの刃は、切り合うごとに火花(飛沫)を散らし、次第に太刀筋が大きくなると、辺り一面を血(尿)の海と化した。

「わはははは!今回は俺の勝ちだな!」

十数年ぶりの勝負は、魔力タンクを一杯に蓄えた、僕の勝利だった。

「くそー!」

「わはははははははは!!」

そして壮絶な戦いの後処理もしないまま、僕たちは何食わぬ顔でアルルママの待つボックス席へと戻ったのだった。

「お兄ちゃんたち!HIROSHIが歌ってくれるよお!」

激闘から戻るなり、アルルママが興奮気味に僕たちに声をかけた。

「おお~!HIROSHI!」

「待ってました!」

アルルママに促されたHIROSHIがゆっくりと立ち上がると、僕と祐貴は期待に満ちた万来の拍手を送った。

「…失礼します」

アルルマスターがのそのそとマイクスタンドをセッティングする。

「おいおい!めちゃくちゃ本格的だなあ!」

祐貴は目をキラキラさせて笑っていた。

HIROSHIはマイクスタンドにマイクをセットして、なにやらカラオケの各種設定をした。

そして選曲を済ませ、いよいよHIROSHIのステージが幕開けする。

店内の照明が落ち、ミラーボールが回り始める。

大画面にサザンオールスターズの代表曲が表示され、イントロが流れた。

「おお~!サザンかよ~!HIROSHI!」

「いよっ!HIROSHI!」

僕たちは大いに盛り上がり、Aメロを待った。

聴かせてもらおうか!『アルル』専属歌手の歌唱力というものを!

そして待望のAメロに入った。

「夢を乗せて走る車道 明日への旅~♪」

HIROSHIの歌に、僕も祐貴も驚愕した。

一瞬、目の前の事実が理解できず言葉をなくしてしまった。

『アルル』専属歌手のHIROSHIは…

めちゃくちゃ音痴だった

本当に下手だった。

音程も、テンポも、発声も、その辺の素人より酷かった。

酔っぱらっていることを差し引いても、下手すぎた。

「おい!HIROSHI!めちゃくちゃ下手だな!」

我に返った祐貴が野次を飛ばしたが、HIROSHIの耳には届いていない様子だった。

HIROSHIは自己陶酔の中で、瞳を閉じて、情緒的に歌い上げようとしている。

この時僕は、気付いてしまった。

HIROSHIは『アルル』の専属歌手などではない

こいつ、ただの『常連』だ

専属歌手という触れ込みは、アルルママの冗談だったのだ。

その冗談をすっかり鵜呑みにしてしまった僕たちはすっかり失望してしまった。

そして多分、この事実に祐貴も気づいたはずだ。

「HIROSHI!酷すぎるぞー!」

HIROSHIが歌っている最中、僕たちの野次(いじり)は加熱していった。

加熱する野次の中、とうとう腹に据えかねたHIROSHIがマイク越しに僕たちに対して言った。

「お前ら!うるさいよ!」

「つーか、この商店街で商売しようなんて本気か!?」

HIROSHIの発言を聞いて、僕も確かにこの寂れた本鵠沼商店街で商売をするなんて正気の沙汰ではないと思っていた。

しかし、僕は鎌倉のどん底を這い上がってきたのだ。

絶対に繁盛店にしてやる。

僕のことをよく知りもしないで、何を言ってやがる。

僕の情熱はメラメラと燃え盛っていた。

すると、HIROSHIは祐貴に向かって言った。

「お前の兄貴は馬鹿だな!

こんな商店街で商売しようってんだ!

馬鹿な兄貴だな!」

その物言いに少々腹が立ったが、まあいい、いずれ見返してやる。

そう思った瞬間、僕の視界の端を大きな影が飛んだ。

「兄貴のこと!

馬鹿って言うなー!!」

祐貴が

HIROSHIに飛びかかったのだ

「祐貴ー!?」

祐貴とHIROSHIは『アルル』のステージに倒れこみ、取っ組み合いの喧嘩を始めた。

「やめなさいー!」

アルルママがすぐに止めに入るが、祐貴たちには届かなかった。

「兄貴のこと!馬鹿っていうんじゃねー!」

二人はもみ合い、『アルル』店内は騒然としていた。

「祐貴!やめろ!祐貴ー!」

僕も止めに入るが、二人は止まらなかった。

「あんたたち!ここ(本鵠沼商店街)で商売するんでしょお!?」

そうなのだ。そのご挨拶に来ているはずなのに最悪の事態になってしまった。

「祐貴!やめろー!」

HIROSHIに覆いかぶさるようにもみ合う祐貴に声をかけた時、祐貴が僕をチラッと見た。

この時、僕はまた気付いてしまった。

こ

れ

・

・

・

絶

対

わ

ざ

と

だ

事もあろうに祐貴は、僕を試そうとしているのだ。

兄貴がどこまで自分を許してくれるのか。

日常的にそんなことは度々あったが

…ここでもやるぅ?

「やめなさいー!」

アルルママの必死の制止も、僕には虚しく響いていた。

祐貴とHIROSHIは相変わらずぐちゃぐちゃだ。

そして、…とうとうアルルママの堪忍袋の緒が切れた。

「お~ま~え~ら~!」

凄まじい熱気を背中に感じ振り返ると、アルルママの髪と目は炎のように真っ赤に燃え、メラメラと『アルル』の天井を焦がし始めていた。

やがてその炎はアルルママの眼前に集まると小さな火球になり、そして一気に膨張した。

「もうお前ら出ていけー!」

突如アルルママから放たれた巨大な火球が大爆発を起こし、僕たち三人は吹っ飛んだ。

『魔女アルル』の爆炎魔法が炸裂したのだ。

ゴ

ゴ

ゴ

ゴ

ゴ

ゴ

ゴ

・

・

・

ガチャ…ン

アルルママによって、弾かれるように表に出された僕は、ただ茫然と『アルル』の扉が閉まるのを眺めていた。

「もう二度と来るんじゃないよ!」

扉が閉まる直前、怒りの火を両目に滾らせたアルルママは吐き捨てるように言った。

麺やBar渦開店まで3週間。

全てが順調だった。…はずなのに

ご挨拶に来たご近所のお店に出入り禁止を言い渡されてしまった。

最悪だ。

しかもアルルママがトイレを見たら、もっとやばい。

僕は頭を抱え、しゃがみこんでしまった。

「兄貴…」

祐貴が僕の背中に声をかけてきた。

祐貴に対して腹が立ったが、さすがに反省しているだろうと思った。

僕も調子に乗ってしまった。

今度、二人で謝りにこよう。

祐貴にそう話そうと思った瞬間、信じられない言葉が僕の耳に飛び込んできた。

「兄貴」

「なんだよ?」

「オレが『兄貴のこと馬鹿って言うな―』って飛びかかったの嬉しかったろ?」

振り返ると祐貴が照れ笑いしながら言った。

こいつ、本気で言ってるのか?

祐貴はポカーンとしている僕の肩を叩くと、満面の笑顔でこう言った。

「オレが弟でよかったろ?」

が

や

が

や

が

や

が

や

・

・

数日後

心太

「わははははは!」

今日も心太は本鵠沼の社交場らしく、沢山の常連で賑わっていた。

今夜も僕たちは心太の常連の中に溶け込み、焼き鳥を

つまんでいた。

「兄貴、『アルル』でオレが「兄貴のこと馬鹿って言うな―」って、飛びかかったの、本当は嬉しかったんだろ?」

酔っぱらった祐貴が煙草の灰を灰皿に落としながら、先日の一件についてまた聞いてきた。

きっと、あの日に僕が何も答えなかったのが気なっているのだろう。

僕たちはあの一件を

【アルル出禁事件】

と呼んでいる

「まあ、ちょっとはなーw」

祐貴はニヤリと笑うと、また得意げにこう言った。

「オレが弟で良かったろ?笑」

そして僕も、いつも通りの返事をするのだ。

「はいはい笑」

to be coutinued➡

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?