QFTを中1の学級で実践したら大ウケした

本日は学習における「問い」について

皆さんがイメージする学校の授業における「問い」とはどういった使われ方をしているだろう?

おそらく一般的には 教師が「問い」を発信し、学習者が答える正解を導き出す。

その従来のスタイルとは異なる視点で話そう。実際に先月行った授業実践も紹介する。

参考文献として

『たった一つを変えるだけ』クラスも教師も自立する「質問づくり」

ダン・ロススタイン、ルース・サンタナ

こちらの本では従来のは教師→学習者という「問い」の流れとは異なり、学習者自身が「問い」を立てる力を養うこと。また、それによりどのような学習効果が生まれるのかが実践例とともに紹介されている。

具体的な学習効果に関しては、今回は割愛するが、要するに学習者の自主性・主体性を獲得し、結果的に学力を大幅に伸ばしたのである。

'Question Formulation Technique' 通称QFTと呼ばれる授業スタイルでつまり普段なら教師が用意し、与えている「問い」を自らが考える。

'Question Formulation Technique'

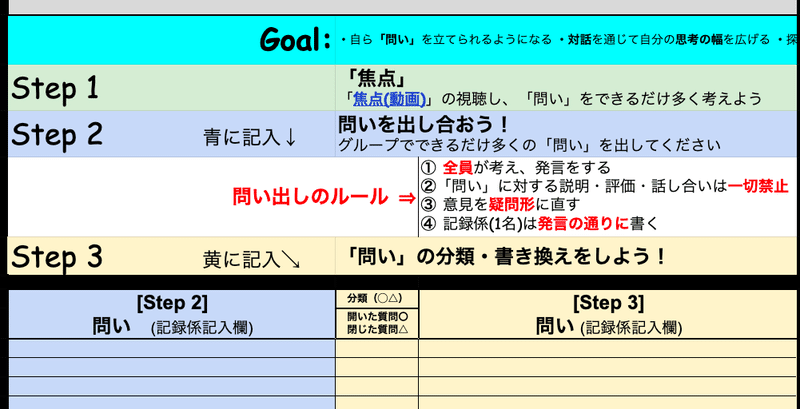

このQFTは以下のステップに沿って行われる。

①問いの焦点

②問い出し

③問いの分類

④問いの変換

⑤問いの優先順位

⑥振り返り

①問いの焦点:

まず、問いを出すためのネタを提示すること。(これは教員が事前に用意)

動画や・文章・写真...問いが沢山生まれそうなものであればなんでも良い。

②問い出し:

ここからが活動の始まり。①の焦点に対してできるだけ多く小グループでの対話を通じて「問い」を立てる。

その際に重要なルールとして、

1. 出来るだけ沢山の質問をする

2. (それらの質問に対して)話し合ったり、評価したり、答えを言わない。

3. 発言の通りに質問のメモを取る。

4. 肯定文として出されたものは疑問形に転換する。

*ブレインストーミングをイメージすればわかりやすい。

③問いの分類:

それらの質問は「閉じた質問」なのか「開いた質問」なのかを分類する。

*「閉じた質問」は答えがイエス・ノーで答えられるもの。「開いた質問」は自由に考えを述べられるもの。

④問いの変換:

「閉じた質問」→「開いた質問」へ。「開いた質問」→「開いた質問」へ書き換えをする。

例えば、「このCMは人種差別を伝えたいのか」(閉) → 「このCMが伝えたいことは何か」(開)

⑤問いの優先順位:

質問の中から自らが最も興味のある・探究をしたい順に並べる。さらにその理由を考え、書き出す。

⑥振り返り:

この活動を通じて何を学んだか?今何を知っていて、どう感じているのか?さらに他に学びたい事・新たな問いは生まれたか。の振り返りをする。

授業実践 『問いたてActivity ハテナソン』

我がクラスではこれらのステップをより簡略化し、中学生Verで行った。

Google Spreadsheetで共同編集を行いながら、各グループがタブレットを見ながら対話を行った。

*以下、シートを添付

全員の足並みが揃うよう、ステップごとのタスクを明確にした。

この活動(通称ハテナソン)を通じて生徒は新たな探究のきっかけを作ることが出来たと担任として実感している。

事後アンケートでは、単純「タブレットを活用し対話を楽しめたと」との他、「『焦点』を変えてまたやりたい」や、「問いを作ること自体新鮮で楽しい」、「自分で問いをたて探求できることを見つけたい」などのポジティブな声が挙がった。

このような対話を通じた活動は多く実践していくつもりである。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

これからもこの新米教師を見守りください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?