NTL『ワーニャ』

少し時間は空いてしまったが、National Theatre Live「ワーニャ」を鑑賞。丁度チェーホフについて知りたい/観たいと思っていたタイミングだったので、万難を排してTOHOシネマズ ららぽーと横浜へ。Filmarksに感想は残したものの、こちらにも鑑賞の記録を残しておく。

アントン・チェーホフとは?

今回も事前予習はバッチリ。まず、「チェーホフ 七分の絶望と三分の希望」から前書きを一部引きたい。

チェーホフが生きた一九世紀末という時代には、帝政ロシアの社会的矛盾が次第に激化し、革命運動が盛り上がっては抑圧され、革命家による皇帝や政府要人の暗殺などのテロリズムが蔓延した。そんな時代にチェーホフは、革命家にもならず、文学者としても特定の流派に属さず、「主義や思想を持たない」作家として、しかしいかにも医師らしい冷徹な観察眼と人間洞察の能力をもって生き抜いた。

(中略)

確固とした体系的価値観が崩れる時代にあって、彼は滅び行くものの悲しみといまだに到来しないものの予感の間をつなぐ存在に徹したのだった。そして世紀末から二〇世紀のモダニズムへと文化や芸術の思潮がなだれこんで行ったとき、あらゆる流派から一線を画しながら、同時代の気分を見守り続けたのだった。 そんな状況の中で七分の死に至る絶望と三分のユートピア実現への希望を、あるいは七分の死刑執行人の厳格さと三分の天使の優しさを携えて、現代へ通じる回路を探った──そんな作家がチェーホフである。

確固とした体系的価値観が崩れ、今まで生きてきた社会とは決定的に何か変わってしまったものの、未だ新しい世界は訪れていないというその狭間の時代。

政府要人の暗殺…という言葉にハッとさせられるが、この狭間の時代における不確かな気分は現代にも共通。100年以上前のロシアの作家の作品が今でも上演され続けられる理由はここにありそうだ。

「ワーニャ伯父さん」

続いて戯曲。「ワーニャ伯父さん」は1897年秋に出版された『チェーホフ戯曲集』で発表、1899年10月26日にモスクワ芸術座で初演されたとのこと。チェーホフ40歳頃の作品。

「チェーホフ四大戯曲」の1つとされ、年老いた大学教授の田舎の領地を舞台に、教授がこの領地を売りに出す提案をすることで引き起こされる騒動を描いている。

自分の記憶に新しいところだと、濱口竜介監督「ドライブ・マイ・カー」にて劇中劇として演じられていた。村上春樹の短編に加えてもう一つの原作とも言われているようだが、たしかに、悲劇&希望は死ぬことにではなく、生きることにあるというテーマはどちらにも共通しているとも思う("寝盗られ"もやや共通…)。

「42丁目のワーニャ」

戯曲・解説書だけではどうしてもイメージが湧かない。補講としてフランスの映画監督ルイ・マル遺作の「42丁目のワーニャ」も確認した。

NYの42丁目地下にあるという劇場にて行われるチェーホフの「ワーニャ伯父さん」のリハーサル風景を写す。

リハーサルといえど、戯曲以外のパートが殊更意味を持つことはなく、ほぼ戯曲「ワーニャ伯父さん」そのまま。自分は青空文庫の戯曲を横に並べて鑑賞したが、帝政ロシア末期の印象が強すぎる箇所が多少変更・削除され、テンポを出すためにセリフの順序にもやや変更があった。その意味においても、ほぼ「ワーニャ伯父さん」そのまま。

戯曲を日本語で読んでいたため、今回の英語での鑑賞にて気づくこともあった。全てが終わった第4幕、セレブリャーコフ教授とその妻エレーナ、医師であるアーストロフがそれぞれ屋敷を去っていく場面。遠くに聞こえる馬車の鈴の音を聞いて、日本語では「お発ちだ」と訳されていたが、英語では「He’s gone」と発話されていた。

登場人物はそれぞれ抽象化された人間の各パターンそのものであり、屋敷の出来事は人生の瞬間の象徴化である。人生は苦しいことばかりだが、現世においては残された日を歯を食いしばって働くしかない、すると神は恵み&情けを与えてくれて、次の生ではきっと休めるというソーニャの発言も踏まえると、屋敷を一人ひとり去っていくことは、きっと一人ひとり亡くなっていくということだろう。

となると、「He’s gone」は「行ってしまった(逝ってしまった)」と訳す/舞台上で発話するのが適切なのではないか。ロシア語でどういう意味が運ばれているのか、他の日本語訳書でどのように訳されているのか定かではないが、ルイ・マルの演出は正にそのようになっていて、映像化の妙味ここにありという感じだった。

戯曲を読んだだけでは想像できていなかった部分が映画見ることでようやく見えてきた。しかし、それでも違和感がないではない。

ルイ・マル版においては、医師であるアーストロフはエレーナの心を奪うイケおじで、自然環境保護意識も高い進歩的な人間。彼はワーニャにもソーニャにも「誰も好きにならない」と語りながら、エレーナに心を奪われている。となるとアーストロフは嘘をついていたのか?ということが問題となってしまう。

また一方で、ワーニャはエレーナに無理矢理にキスを求めるキモおじ。エレーナはそれをかなり許してもおり、ファム・ファタルと言えるだろう。

「ワーニャ」

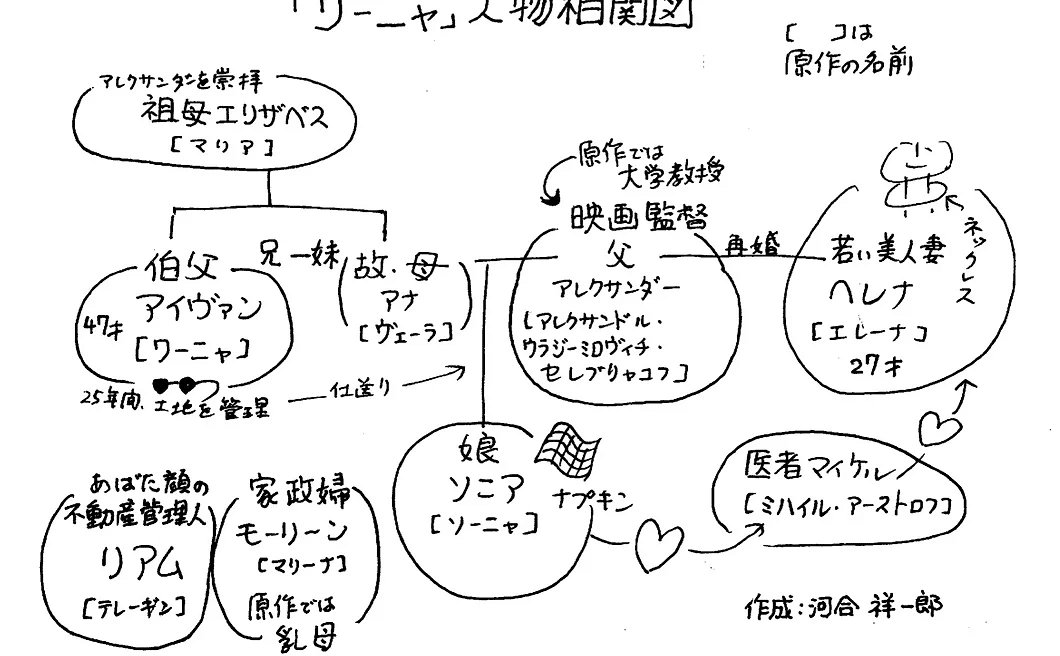

遠回りしたが、そしてNational Thatre Live「ワーニャ」。アンドリュー・スコットが1人で9役を演じているのはまず凄いが、戯曲の解釈においてルイ・マルとは違ったビジョンを示していた。

こちらの「ワーニャ」では、ルイ・マル版にあった恋愛要素が大きく後退。ルイ・マルが全く注目していなかった、妹の喪失がワーニャ(アイヴァン)の心を大きく占めている。

ワーニャのエレーナ(ヘレナ)への感情は、所詮その埋め合わせでしかない。若き日のエレーナに関する述懐にしても、25年にも及ぶ土地の管理の話にしても、ワーニャは失われたもの/戻ってこない過去への後悔を抱えた人物になっている。

舞台上に妹の姿はないが、ピアノがその存在を示すものとして象徴的に配置されていたのも見事だった。ピアノは自動ピアノでひとりでに動き出す。まるで妹の魂がそこにあるかのようにも感じられた。(※ピアノが妹であれば、エレーナはピアノを弾くことを許されるわけはないと合点もいく。兄妹の美しい記憶を思い返す曲は「Heart and Soul」)

そして、アーストロフ(マイケル)も、日々の仕事に忙殺され、心を失っている存在(酔い方もルイ・マル版と比べると断然酷い)として登場。彼が保護する自然は彼の逃避場所でしかなく、自然破壊は逃避場所が失われていく感覚と等しい。エレーナへの感情も日常からの一瞬の逃避でしかなかったのだろう。

となるとエレーナ(ヘレナ)も決してファム・ファタルではない。彼女も間違った男と結婚してしまったという自らの過去の決断を後悔している人物で、後悔をしながらもそれでも行動が起こせない女性だ(その点においてワーニャと響き合う)。

同じ作品でもここまでに解釈が異なり、違って見えてくるのか。チェーホフの「三人姉妹」「かもめ」「桜の園」もまた機会があれば是非観てみたい。

※Scot Summer Seasonにてやらないだろうか…(と、いつものボヤキ)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?