書籍紹介『音のない世界と音のある世界をつなぐ』

『音のない世界と音のある世界をつなぐ(松森 果林)』という本の紹介です。

僕は大学で縁があり、少しだけ手話で話すことができます…片言の英語よりもさらにカタコトですが笑。ちょうどドラマ、オレンジデイズが放送していた頃です。妻とも手話を通して出会いました。音のない世界にいる友だちや後輩もいます。ですので、少しだけ音のない世界のことを知っているのかもしれません。

この本は中途聴覚障がいがあり、音のある世界と音のない世界、どちらもを経験された松森果林さんが、自分の経験や、手話との出会い、ユニバーサルデザインとの出会いを通して自分の世界を広げていく物語です。

松森さんは、自分にとっての「当たり前」と、相手の「当たり前」は違うかもしれないという当たり前のことを等身大の言葉で伝えてくれます。

音のない世界ってどういうこと?

聞こえないってどういうことなのでしょうか?

僕は長らく盲学校にいたので、同じように「見えない・見えにくいってどういうことだと思いますか?」と、それこそ何十回も他人にも自分にも問いかけてきました。

本の冒頭には「もしみんなが手話ができる世界だったら」という寸劇が紹介されています。

聞こえる人、いわゆる聴者が大多数を占める社会の中で、皆さんは当たり前のように日本語の音声言語を母語として会話をしています。それと同じように、手話を自分の母語として会話をしている聞こえない人もいます。でも、大多数を占める聴者には、「手話」が通じないことがほとんどです。

だから私たちは手話のわからない聴者と話すために、「筆談」をしたり、「ジェスチャー」を交えたり工夫をします。こんなことは耳の聞こえない人たちにとっては日常茶飯事なのです。

つまりこういうことです。普段、聞こえる皆さんが、耳の聞こえない人と話そうと思ったら、「話しても聞こえないからたいへんだな」、「筆談をすると時間がかかって疲れそうだな」、「手話がわからないと困るな」って思うことでしょう。

でも逆に考えるとどうでしょう。

聞こえない人たちにとっては「聴者には手話が通じなくてたいへんだな」、「筆談をしなくちゃならないから疲れるな」、「もっと手話が通じるといいのにな」ということなのです。つまり、ここで大切なのは、自分にとっての「当たり前」が、相手のそれと同じとは限らないということです。あなたの「当たり前」と相手の「当たり前」は違うかもしれないのです。

そう聞こえる人の当たり前は、聞こえないって世界では当たり前ではありません。

東日本大震災のときの静かな大惨事の話もそのことを教えてくれます。

また松森さんも取り組まれている共用品ネットの音カタログのホームページも「聞こえない世界」のことを知る手がかりになると思います。

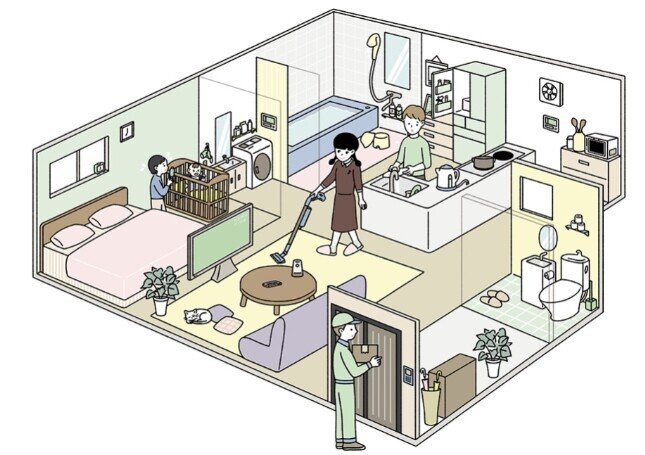

(画像は音カタログより)

松森さんのあゆみ

NHKの「ワンポイント手話」に出演されていたので、松森果林さんをご存知の方もいらっしゃると思います。

松森さんは中途失聴で小学四年生までは両耳とも聞こえていたそうです。それが右耳が聞こえなくなり、左耳の聴力も徐々に低下していきます。

少しずつ聞こえなくなっていく、それは、できないことが、少しずつ増えていくという感覚でした。また、私にとって大切な友だちや家族との会話、音楽、自然の音などが、どんどん遠くなっていく、そんな感じでもありました。

友だちや家族とコミュニケーションができなくなり、聞こえないことでいじめられたり、からかわれたりといったことが続いた松森さんは、11歳のときに「聞こえるフリ」をしていくことを決心します。「聞こえないのは恥ずかしいこと」、「聞こえないことはできるだけ隠しておきたい」そして「できるだけみんなと同じようにしていたい」という思いが強かったからです。

松森さんの行動に対してもどかしい思いを抱く方もいるかもしれません。でも、同じように見えにくいことで苦しんだ末に盲学校に来た子どもたちを知っている僕にはその気持ちも想像できるのです。

そんな聞こえない状態のまま高校へ進学し、その聞こえないことに対してある先生から「外見ではわからないから、他の先生方もどうしたらいいのかわからないんだと思う」と言われ、胸のつかえがストンと落ちます。まず校長先生のところへ行き、正直に自分の状況を話します。すると先生からのサポートが始まりました。筆談のメモ用紙を通してなんでも話せる友だちもできます。

全く聞こえなくなり、進路で悩む日々が続きますが、聴覚障がい者と視覚障がい者のための「筑波技術短期大学(現・筑波技術大学)を見学し、聞こえないことでのバリアのない、その学校を目指します。

無事に筑波技術短期大学聴覚部のデザイン科に入学した松森さんは、聞こえないことで身構えていた鎧をゆっくりと脱いでいき、少しずつ「自分らしさ」を形づくります。

手話との出会いは、松森さんの世界を大きく広げていきました。それまでものすごく時間がかかっていた他者とのコミュニケーションが、手話によってスムーズになり、話すのと同じように、自由自在に気持ちを伝えることもできるようになりました。なんと1ヶ月で日常会話程度の手話を覚えたそうです。

「聞こえないのが普通」の人たちばかりの環境の中で私は、のびのびと過ごしました。たくさんの友情をはぐくみ、恋愛もしました。ときにははめをはずして遊ぶこともありました。普通の大学生活を思い切り堪能し、楽しみました。

アメリカ西部をキャンピングカーで旅したり、韓国やサイパン、フランスやイタリアと海外旅行にも行かれたそうです。

ユニバーサルデザインとの出会い

そうした中で、松森さんのライフワークとなると「ユニバーサルデザイン」と出会います。それは「聞こえなくても東京ディズニーランドを10倍楽しむための提案」というテーマの講義で、その提案を作成するためにクラスメイト10人と先生方と何度も東京ディズニーランドに調査に出かけます。その度にビデオ撮影をし、学校に戻って聞こえる先生がビデオの音声を全て文字にされると、みんなは驚きます。

そう東京ディズニーランドに行かれた方は経験があると思うのですが、そこには様々な音楽や音声情報、楽しいおしゃべりと笑い声があふれています。それらが聞こえないことでどんな楽しみが制限されるのか、その解決方法を一つひとつ考えていくのです。

提案内容やその結果はぜひ本文で…と言いたいところですが、気になる方は東京ディズニーランドの「聴覚に障がいのある方へのご案内」をのぞいてみてください(視覚に障がいのある方やその他の方へのご案内もあります)。

聞こえないことが強み

松森さんは大学卒業後、「共用品ネット」というボランティアグループに参加して一緒に活動するようになりました。冒頭で紹介した音カタログもその取組みの1つです。

共用品ネットでの全盲の方や車いすを押す体験や、ユーモアあふれる失敗談は、じゃあ具体的にどんなふうにかえていったら誰もが使いやすいものになるのかというアイデアや工夫に繋がります。

「聞こえないとどんなことに困るの?」「何が不便なの?」という「?」から始まり、「じゃあこうしたらどうだろう!」という「!」なアイデアや工夫、解決方法が出てくると私も嬉しいものです。

それ以外にも、井戸端手話の会やケータイやスマホの着信を教えてくれる香りグッズ、羽田空港国際線旅客ターミナルビルのユニバーサルデザイン、「CMにも字幕を」などにも関わり、ユニバーサルデザインを広げていきます。

そんな松森さんの生涯のテーマは「ユニバーサルデザイン」で、もっと具体的に言うと「聞こえる世界と聞こえない世界両方を知る立場から、その二つの世界をユニバーサルデザインでつないでいくこと」です。だから彼女の強みは聞こえないことなのだそうです。

この言葉はとても心に響きました。

多分、僕も何かの縁があって見えない・見えにくい世界と出会い、子どもたちとの関わりやフロアバレーボールなど視覚障がいスポーツでの全盲プレイヤー経験を重ねてきました。そんな僕だから、まだまだ流暢ではありませんが、見える世界と見えない・見えにくい世界をつなぐためになにかができるのかもしれません。

大学でガイドヘルパーや放課後等デイサービスなどの経験を重ねて、障がいや福祉といった世界と縁を持てたから、障がいの世界のことを知らない人たちに翻訳して伝えることができるのかも…なんて考えてしまいます。まだまだこれからですけれど。

まとめ

個人的な想いが溢れてしまいましたが笑、本のタイトルにもあるように、音のない世界と音のある世界をユニバーサルデザインを通してつないでいく松森さんの取組みへの想いとアイデア、工夫がたくさんあふれたおすすめの本です。

よければ読んで、松森さんの提案したユニバーサルデザインの取組みにワクワクドキドキしてみてください。

松森さんはTwitterやブログでユニバーサルデザインなどについての情報を発信されています。興味のある方は覗かれてみてはいかがでしょうか。

表紙の画像はAmazon.co.jpより引用しました。