教育勅語の成立の背景

教育勅語は何かと話題に上がることが多いですが、その内容を知っている人は少ないのでは無いでしょうか。かくいう、僕だって実はあまり知らなかったので、これを機に勉強したいと思っています。

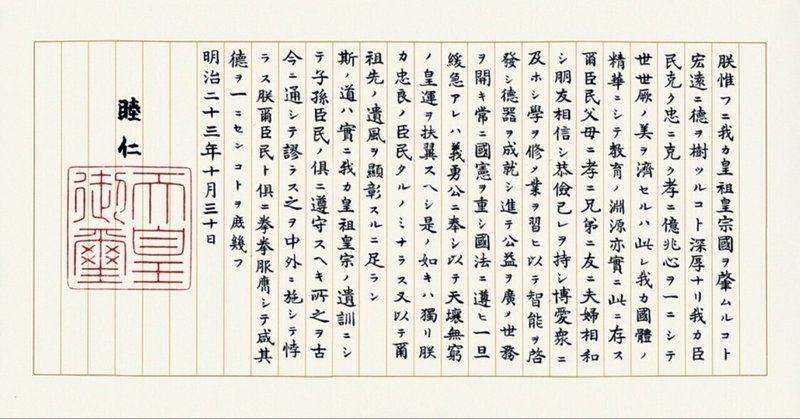

教育勅語は明治政府最大のブレーンと言われる井上毅(いのうえ こわし)と保守派の代表格であり「教学聖旨」などにも関わった元田永孚(もとだ ながざね)によって起草された文章だと言われています。

しかし、教育勅語はいきなり姿を現したわけではありません。教育勅語が成立した経緯として挙げられるのは「徳育涵養の義に付建議」です。これは、初代文部大臣である森有礼などの開明派官僚について否定的な保守勢力が中心になって提出されたものです。

保守勢力は具体的には、地方長官たちにはなるのですが、これらの長官たちは内務官僚であり、長く内務卿であった山縣有朋(やまがた ありとも)との影響が感じられます。

実は山縣有朋には教育勅語に繋がるような「成功体験」があったのです。それは、山縣有朋が陸軍卿であった時代に出した「軍人勅諭」です。これは、西南戦争や自由民権運動などで軍の規律が乱れていた時期に出されたもので、この勅諭を軍の規律の支柱に据えたことで、軍の思想統制に成功した経験があったのです。

先述の「徳育涵養の義に付建議」は、森有礼が右翼青年に襲撃され死亡したすぐ後に出されました。まさに保守勢力の巻き返しという意味合いが強いですね。

その後、山縣有朋は総理大臣になり、自身の徳育政策を進めていきます。初めに文部大臣の榎本武揚(えのもの たけあき)にその内容をまとめるように命じますが、榎本自身が森有礼らと同じく近代化推進論者であったことから進捗が芳しくなく、これを受けて山縣は榎本を更迭し、代わりに内務次官であり山縣の側近としても知られる芳川顕正(よしかわ あきまさ)を抜擢し、徳育政策を進めていきます。

その後、草案が出来上がるのですが、これを読んだ井上は山縣宛に批判の書簡を送ります。大日本帝国憲法の起草にも関与した井上からすれば、立憲制下の君主は「臣民」の良心の自由に干渉しないというのが原則である以上、このような勅語は良くないという立場でした。

しかし、そのような井上の立場にも関わらず、勅諭発布に積極的な山縣は、井上と同じ熊本県出身の先輩である宮中顧問官の元田永孚を利用して井上に勅諭の起草を促すことになります。井上もこれは断ることができずに、勅諭起草に自ら携わることになるのです。

参考文献

『教育勅語と御真影』 小野雅章著 講談社現代新書 2023

『教育学の基礎と展開』 相澤伸幸著 ナカニシヤ出版 2007