【第17回】Complex TKAに対する考え方-5

阪和第二泉北病院 阪和人工関節センター 総長

格谷義徳

Zonal Fixation とConstraint

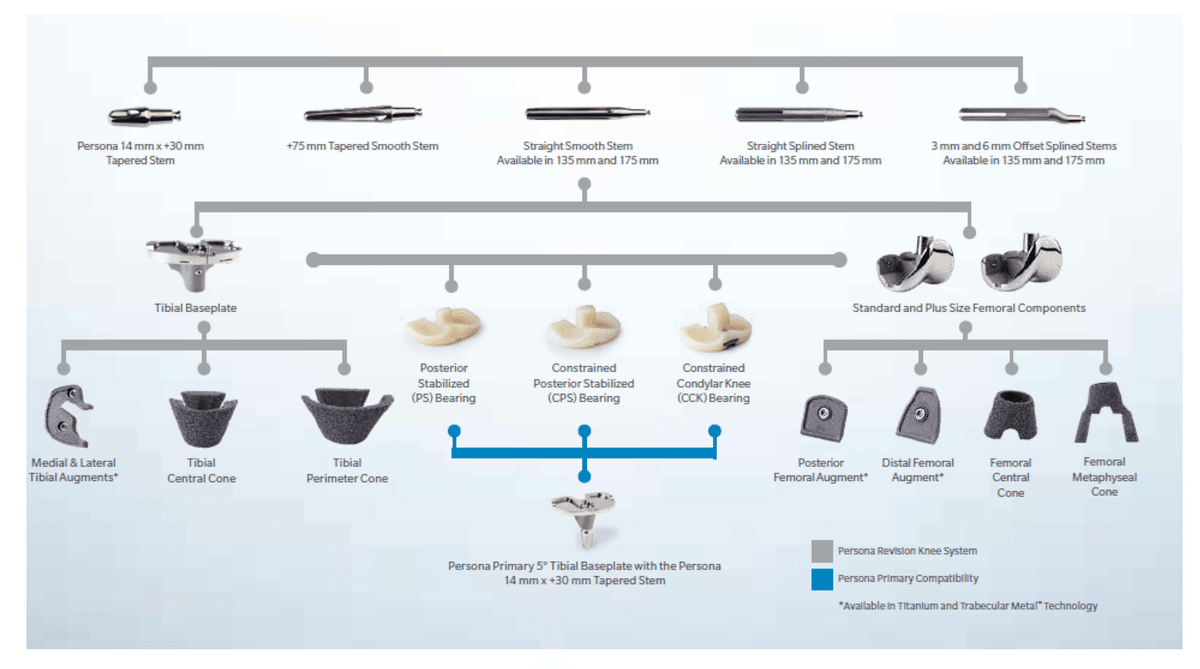

ここからは,2つ目のテーマである安定性の獲得(Constraint)について考えてみよう。今回紹介しているPCCKシリーズではステムやCone,拘束性インサート等のバリエーションが非常に豊富になった。その結果手技書ばかりでなく,カタログも辞書のように分厚くなってしまい,初学者には全体像の把握が難しい。

そこで最初のステップとして固定性のためのオプション(ステムやConeなど)とConstraintに関するもの(拘束性インサート)を区別しておこう。基本的なことではあるが,両者(固定性Constraint)の関連については理解不足や誤解も多いので,Zonal Fixationの概念とも関連させて,ここでもう一度整理しておく。

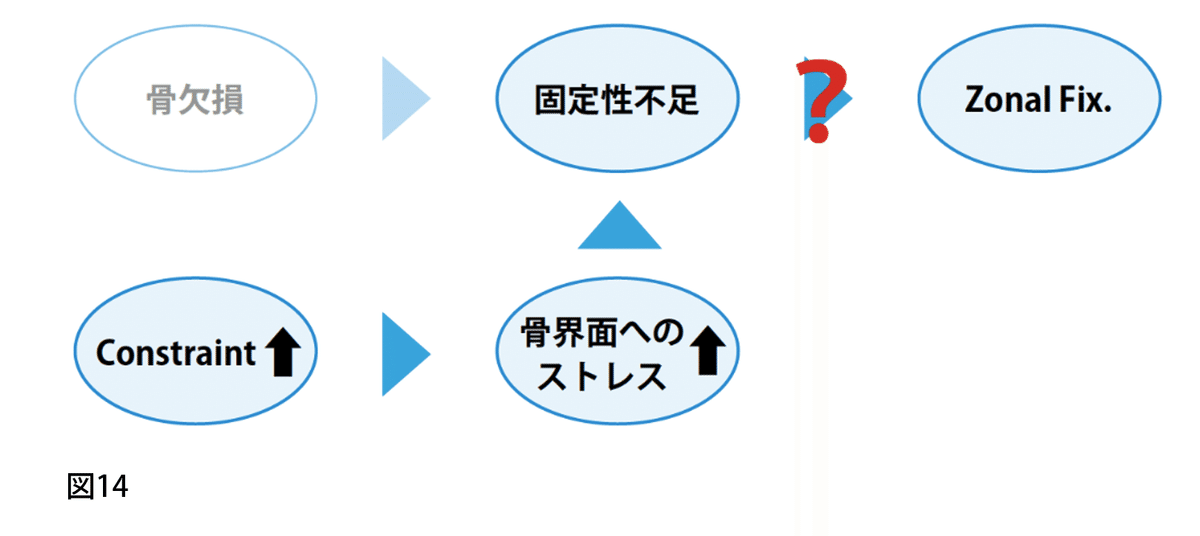

骨母床の状態(骨欠損)は固定性に影響する最も大きな因子であることは言うまでもない。Zonal Fixation はそれに対する指針であり,絶対的な固定力不足に対応したものである(図13)。

関節面のConstraintを変化させた(上げた)場合にも,骨界面へのストレスが増加して固定力不足の状態になる。いわば“相対的な固定力不足”の状態が起こる(図14)。ところがZonal Fixationの考え方は比較的新しく,このConstraintの影響(相対的固定力不足)への応用については定説がない。

先に述べたように,Zonal Fixationの考え方は一見明快で分かりやすい。例えばConeあるいはセメントを用いてZone 2で固定性が得られれば,もう1カ所(Zone 1または3)で固定性を獲得すれば良いことになる。ところがZone 1での固定性が皆無(即ち0)であるのは稀であり,3割(0.3)とか7割(0.7)位の固定性が残存しているのが普通である。Zone 2で固定性を確保した上で,Zone 1に残存する固定性を勘案しながら,Zone 3(骨幹部)でどの程度固定性を追加するかが術者の裁量になる。それだけでもややこしいのにConstraintの上昇(相対的固定力不足)に対処するかについては正解がない。

実際には図15で示した骨欠損に対する対応法を基本にしながら,Constraint を上げた場合には,一段階上の固定性を追加するかどうかの判断をしていくことになる(この辺りは術者のセンスになる)。

確かに難しいステップだが,難治症例や再置換術のような“切羽詰まった”状況では選択肢イコール術者の引き出しであることを思い出してほしい。次回からは一旦固定性の問題からは離れて,安定性の確保;Constraintの問題について考えてみたい。

※TKAの手術手技に関する書籍の購入はこちらから↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?