なぜ経済学部生が医療サービスをつくったか

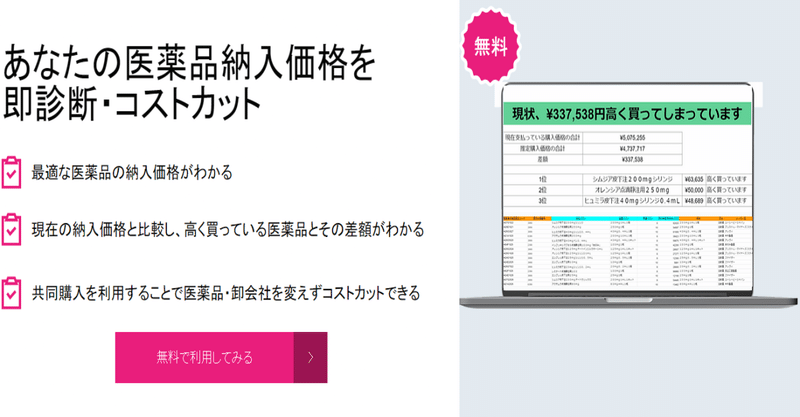

僕は、「医薬品納入価格査定サービス」を開発しました。クリニックなどの医療機関で利用され、公開情報などをもとに無料で医薬品の「適正価格」を算出、実際の購入価格を送ると差額を提示する。さらに、医薬品・医薬品卸・発注方法を変えず、「コストカット」できるサービス。

Facebookグループに投稿したところ、数百件の反応があり、申し込みも多数いただくことができました。さらに、医療ベンチャーを経営している著名な先生からも「これは思いつかなかった」とお褒めいただき、取材を受けることもできました。

「なぜ、経済学部学生が医療サービスをつくっているのか?」と疑問を感じる方が多いと思います。その答えは、「医療に関係のなかった僕たちだからこそ解決できる課題」だと考えているためです。

僕は、大学入学後様々なインターンをしていました。その後、スタートアップの本場を知ってみたいと思い、シリコンバレーでインターンをしました。その経験を通じて、自分たちでサービスをつくり、誰かの課題解決をする事に興味を持ちました。

ともに開発に取り組む友人の兄が医師で僕の姉も看護師であること、人の幸せの根本を支えているのが医療だと考えていることから、医療のためになることをしようと決めました。

医療と決めたといっても、はじめた当初は何も知りませんでした。まずは、知ることからはじめようと思い、医師の方のtwitterや医療に関する会社のホームページからインタビューをお願いするようになりました。

半年以上、数百人のインタビューを通じて、医療業界はどのようなものか、課題はどのようなものがあるのかを学んでいきました。

医療に関係のなく、何も知らなかったことから2つのことが自然とできるようになりました。

①現場にある課題をフラットにとらえること

②医療に知識・経験のある方のご協力を得ること

「①現場にある課題をフラットにとらえること」

サービス開発で最も起きる失敗は、課題がないものに対して、解決策を開発してしまうことです。それは、何かしらの先入観や誤った知識から勝手な想定をしてしまうことから始まります。

しかしながら、僕たちは先入観や勝手な想定をできるほどの知識をはじめから持っていませんでした。

とにかく現場の声を聞いて知る事が課題について考えるベースになっていたことから、現場にある課題をとらえることができるようになりました。

「②医療に知識・経験のある方のご協力を得ること」

何かしらを始めるとき、とくに医療のような業界では、どのくらい協力を得ることができるかが大きく成功の可否を分けます。医療に知識・経験のある方なら、ご自身でまず何かを始めようと考えるのではないでしょうか。

しかしながら、僕たちには協力者がいなければ、何もはじめることができませんでした。

とにかく協力していただけるようにしてもらうことが必要だったため、医療に知識・経験のある方に協力をしてもらう数が最初に比べると多くなりました。

現場の課題をフラットにとらえ、多くの協力者を得ていくということは、医療に関係のなかった僕たちだからこそできたと考えています。

しかしながら、まだこのサービスは開発を始めたばかりで、かつ僕たちに医療に関する知識・経験は全く足りていません。

そのため、ご協力いただける方を探しています。どのような方でもお願いしたいです。

例えば、開業医につながりのある方、医療業界に知見のある方、医薬品卸に知見のある方がいらっしゃればぜひお願いします。

これから、医療業界をよりよくできるようなサービスをつくっていきますので、よろしくお願いいたします。

ご連絡お待ちしております。

→ グーグルフォーム

→ twitter

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?