moonridersの「The Beatlesオマージュ」まとめ

画家でもよかったのかもしれない。

彫刻家でも漫画家でもよかったのかもしれないけど、

ビートルズが音楽へ足を向かわせた。

(鈴木博文)

断片的なものをパズルを組み立てるように一つの作品にしていくことなど、

最も影響を受けた点だろう。

一人で作らずにみんなの力を借りて仕上げるという事も、

ピアノの前に座ってメチャクチャに弾いていく中で

いいものをつかみ出す事も。

(鈴木慶一)

———あなたが最も愛した20世紀のアーティストは誰ですか?

やっぱ、ビートルズかな?でもダントツじゃあないんですよ。僕の場合。

(白井良明)

自分達で作詞・作曲をし、自分達で演奏し、自分達で歌う。

とにかくすべて自分達でやってしまうんだね。

これは当時、15、6才の少年には憧れの的だった。

それまで、ただレコードでシューベルトかなんかを

聴いていたぼくはショックだったね。

それで、ぼくらもロック・バンドを作って、

ビートルズみたいにやるぞ! とばかりに楽器を手に入れ、

友達を集め、曲や詞を作り始め、

音楽を自分の体で感じることを覚えたんだ。

(かしぶち哲郎)

ベンチャーズでは駄目だったんだ。

あれは憧れだった。

ああいうふうに弾けるようになったらいいな、という憧れ。

ビートルズは生き方だった。

世界への関わり方だったんだ。

自分たちがやりたいようにやればいいんだ、

ということをみんなに示したんだ。

(岡田徹)

本稿の概要

ファンの人はご存知の通り、moonridersはメンバー好みの音楽、映画などへのリファレンスを作品に仕込みまくる。それらを掘っていくと自ずとメンバーそれぞれの趣味が垣間見えて面白いのだが、ことにThe Beatlesに関してはメンバー問わず、数多くのオマージュが見受けられる。

本稿は、そんな「The Beatlesオマージュ」を、出典の有無に拘らずひたすらに列挙していくだけの記事である。出典があるものはそれを明記するが、無いものは僕の憶測に過ぎないということに留意されたし。出典の有無は、以下のようにマークで明示しておく。

★

出典があるもの

▲

出典は無いが、出典が必要ないくらいあからさまと判断できるもの

☆

出典はあるにはあるんだけど、言い回しが微妙だとか、ぼかした表現をしてるとかで本当にリファレンスにしているのか断定しきれないもの

・

出典が無い、筆者の妄想

中学になると長髪になる。

ビートルズが大ブームになっているわけだ。

中学に入学した初日、隣の男子が

「お前、ビートルズのメンバーの名前、全部言えるか?」

言えないんだよ(笑)。

家に帰って暗唱して、全部言えるようになった。

言えないと何か認められないような。

(鈴木慶一)

★メンバーの名前、"FAB4"というバンドの愛称→「Wet Dreamland」(歌詞に登場)

———「Wet Dreamland」もスゴいタイトルですね。夢精(Wet Dream)とビートルズ。このふたつが慶一さんの幼年期の記憶に焼き付いている?

慶一:この頃(中学時代)に夢精したわけじゃないよ(笑)。でも、子供の頃に重要だったものということでふたつは繋がっている。この曲を書いた頃、中学生の同級生と会ったり、旅行に行ったりして、そこで話した事が歌詞に反映されていくわけだ。

「メンバーの名前が言えないことが恥ずかしいので暗記した」という微笑ましい記憶がそのまま冒頭の歌詞として歌われている。

また、「空と煙突混じるとこ 飛行機から降りるFab4」という歌詞のとおり、来日したビートルズが降り立ったのは工場の煙突が並ぶ羽田だった。

曲の最後には「ジョージ、ジョン、ポール、リンゴ」と、4人の名前が(辞書の順番で)登場する。

★楽曲「Boys」→【カバー】

2001.5.3 タワーレコード新宿店で披露。オリジナルはShirellesだがThe Beatlesのバージョンで演奏されたようだ。

・楽曲「She Loves You」→「I Hate You and I Love You」(イントロ)

「ドドンドドン!」

★楽曲「Not a Second Time」→「君に青空をあげよう」(間奏)

岡田:「ナット・ア・セカンド・タイム」で聴けるピアノの低音の使い方もいいんだよ。ムーンライダーズの新作の中の「君に青空をあげよう」という曲では、同じようにピアノの間奏を低いピアノの音でやってみたんだ。

▲映画『A Hard Days Night』 (邦題 : ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!)→「イエローサブマリンがやって来るヤァ! ヤァ! ヤァ!」 「再開発がやってくる、いやいや」(タイトル)

ボクが最初にビートルズに感動したのは、

1964年の「アイ・フィール・ファイン」のグンギャーンという、

あの画期的なギターのフィードバックのイントロからだ。

(鈴木慶一)

「Suzuki Radio Archive 1」という鈴木慶一の少年時代に触れた音楽を順々に紹介・演奏していくパフォーマンスがあって、その中に「I Feel Fine」のイントロがコラージュされていた(これ生で観たんだけど「バイバイボーイ」とか「吟遊詩人の歌」とか「夜のBoutique」とか鈴木慶一が生まれて始めて書いた曲(!?)とか意外な曲が次々飛び出してきて面白かった。「2」はやらないのかな)。

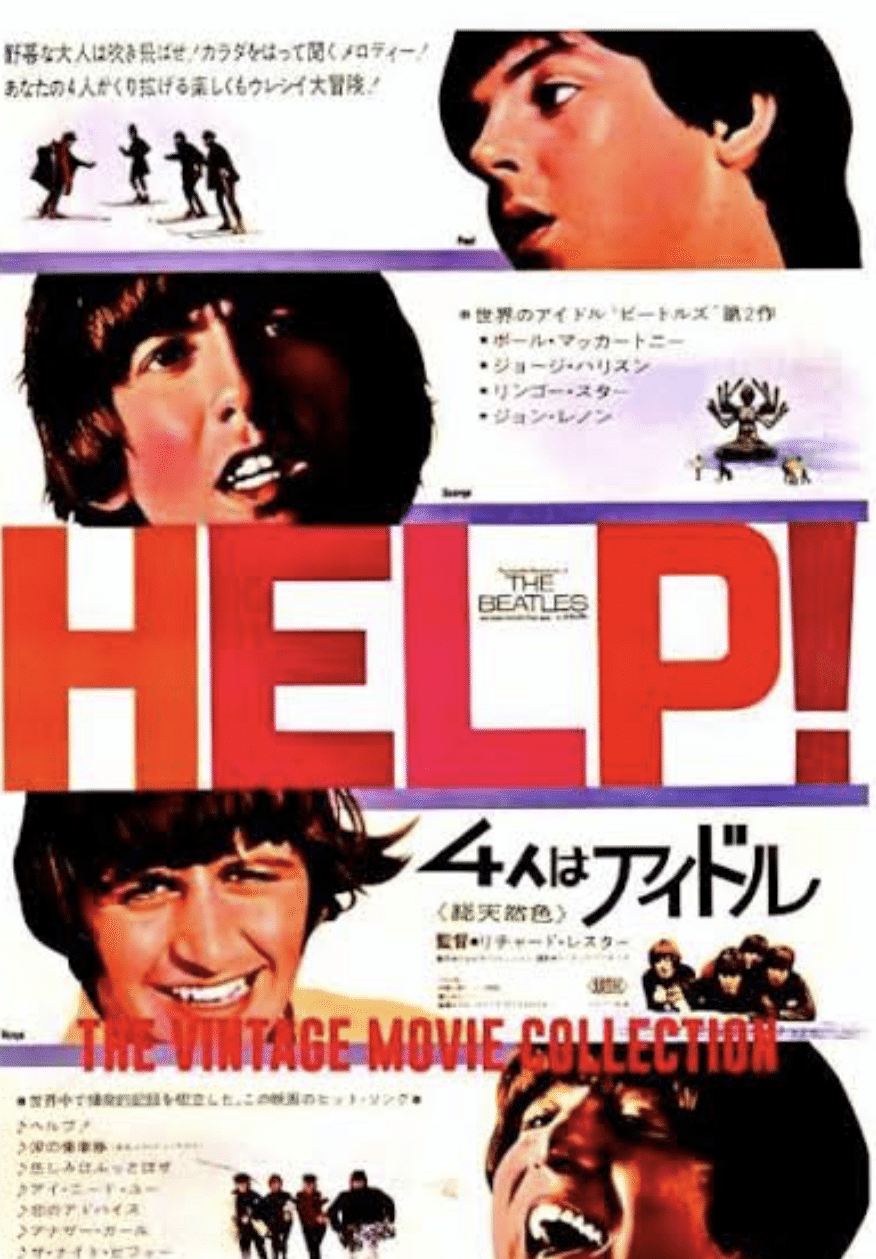

・映画『Help!』 (邦題 : 4人はアイドル)→「みんなはライヴァル」(タイトル)

・楽曲「You've Got to Hide Your Love Away」 (邦題 : 悲しみはぶっとばせ)→「今すぐ君をぶっとばせ」(タイトル)

moonridersの方は明らかに日本語の文法がおかしいわけだが、「A Hard Day's Night」や「Tomorrow Never Knows」の精神を受け継いでいるのかもしれない。

★楽曲「I Need You」→【カバー】

トリビュート盤『Gentle Guitar Dreams』(プロデュース : 白井良明)に収録。イントロは「Taxman」でアレンジは「It's All Too Much」のオマージュ。

★楽曲「I've Just Seen a Face」→「9月の海はクラゲの海」

岡田:実は平ウタのAメロの部分はポールの「夢の人(I’ve Just Seen A Face)」みたいなのを作りたいなと思って、オリジナルのビートルズよりテンポを落としたんです。そうしたら原田知世さんがその「夢の人」をゆっくりしたテンポでやっていて、これが最初にイメージした、音はあまり動かないけどヴォーカルで伝えにいこう──みたいなサウンドなんです。

メロディがギザギザしてるあの感じ。

★George Harrisonの12弦 → 「9月の海はクラゲの海」

岡田:12弦のリッケンバッカーの音をサンプリングして、ジョージ・ハリスンみたいなイメージで。あのピッチベンドの感じは今聴いても面白いと思う。

「I Call Your Name」「Ticket to Ride」あたりのイメージが近いか。

・楽曲「You Won't See Me」「Nowhere Man」 → 「青空のマリー」/「スプーン一杯のクリスマス」(コーラス)

「うーーーらっらっら」みたいなコーラスがかなり似てる。

▲ヒルトンホテルでの記者会見→『Tokyo7』(ジャケット)

★楽曲「Paperback Writer」→『P.W. Babies Paperback』(タイトル)

慶一:ある日ポール・マッカートニーの自伝を読んでいたら、「ペーパーバック・ライター」について書いてあった。それで、語呂がいいから“ペーパーバック”って言葉を使いたいなと。“ナントカ・ペーパーバック”って。

★アルバム『Revolver』裏ジャケット→ 映像『Dream Materializer』

慶一:スタジオでのライヴは「リヴォルヴァー」の裏ジャケットです。

★楽曲「Taxman」→「I Need You」(イントロ)

慶一:『リボルバー』一曲目「タックスマン」の<ワン・ツー・スリー>というカウント、あれ全然リズム違うんだよ。カウントだけ何度も撮り直してる。『ジョージ・ハリスン トリビュート』で完コピしたんだ、どのタイミングで咳が入って、とか(笑)。

★楽曲「Tomorrow Never Knows」→「アケガラス」

慶一:これもビートルズで「トゥモロー・ネヴァー・ノウズ」、あれにカラスの鳴き声みたいのが入ってて、それを再現したいんでいろいろ研究したの。で、人間の声だということがわかって、人間の声で同じようにやった。

★ボーカルの処理→鈴木慶一のボーカルの処理

———鈴木さんは極端なピッチ補正による声の加工やラジオ・ボイスなども多用されている印象があります。

慶一:自分の声を変えたいという願望があるんだよね。それとビートルズの曲で声がひずんでいたり、揺れていたりとか……そういうものが心の奥底にあるんだな。

「自分の声を変えたいという願望」ってのは、多分John Lennonが抱いていたというそれを引用してるわけだろう。Johnは、例えば「Tomorrow Never Knows」で「ダライラマが山の上から説法している雰囲気を出したい」ということでレズリースピーカーに声を通したり、「Lucy in the Sky with Diamonds」で回転数を落として録音することで声のピッチを高くするなど自分の声を弄ぶことを厭わない。

慶一もこの頃ボイスエフェクターに凝っていたようで、それはmoonridersの作品や『ヘイト船長3部作』を聞くと分かる(ex : 「Small Box」「愛の瞬間」「老婦人と見知らぬ人」『Tokyo7』のライヴ盤)。

★一部のレコーディング手法→『最後の晩餐』

慶一:このアルバムは、レコーディング中に「ビートルズ・レコーディング・セッション」ばっかり読んでたからね。60年代のアナログのレコーディングの仕方を、わざとやってるんだよ。

慶一:ビートルズのレコーディング方法の記録本を読んでてさ……だいたいは知っているんだけど、さらに新しい発見とかもあってね。例えばヴォーカルのダブルって、いろんな方法があるよね…….ディレイやハーモナイザーとか。で、今回はあえてテープのポン出しでダブルをやったんだ。すごく手前にくる感じになるし、途中でフランジングしたりってのもいいしね。

1966年の来日の時はあんな

マッシュルームカットだったのに、

その半年後のビジュアルは、いきなり髭だもん。

驚きましたわ。

そういう髪型の変化も、

わたしたちにとってはけっこう重要でしたから。

髪型を変えると、生き方も変えられるっていうのが、

わたしにもあったんで。

(鈴木慶一)

★後期ビートルズ / サイケデリック時代 / アルバム『Yellow Submarine』→ 『マニア・マニエラ』 / 『青空百景』

慶一:これは比喩としてはちょっと大それてるけど、『マニア・マニエラ』が『サージェント・ペパーズ』とすると『青空百景』は『アビー・ロード』っていうかさ、よりポップ化されたもの。そして、ビートルズとローリング・ストーンズの引用だらけだよね。『青空百景』は特に。あの二つのグループのフレーズをそのまま使っても、盗用じゃなくて引用といえると思うのね。それだけ認知されているものだから。しかも、ビートルズのサイケデリック時代のノウハウは、あれ本当に六〇年代末の人力サンプリングの時代なんだよね。それを機械と共に再現しつつ引用しつつ作っていった。だから『サタニック・マジェスティーズ』と『イエロー・サブマリン』のサントラとか、あの辺を聴いていたね。

★George Martinのサウンド → 「9月の海はクラゲの海」

岡田:頭にチェロを持ってきてるのはジョージ・マーティンのあのザラザラした感じ。

★海賊盤の音源→「Christ, Who's gonna die and cry?」(冒頭)

慶一:海賊盤のビートルズを聴くとジョージ・マーティンが”ストロベリー・フィールズ・テイク3”とか言ってるじゃない……それを入れたかったけど、英語じゃつまんないし、せっかくだからって、アシスタントのフィリッポにイタリア語で言ってもらった。

最後ぶつーって切れるのもブートレグっぽい。

★曲の前と後に凝る→「お洒落してるネお嬢さん」

慶一:曲の前と後に凝るのもビートルズの影響だね。エンディングに微かな音が入っているとか、「ストロベリーフィールズ・フォーエヴァー」のエンディングで逆回転が入っているとか。『リボルバー』一曲目「タックスマン」の<ワン・ツー・スリー>というカウント……そういう一曲の枠に収まりきれないものに凝ってしまう。

「お洒落してるネお嬢さん」の最初と最後には鶏の声が入っている。映画的な演出。

この曲に限らずアルバム『MOONRIDERS』にはSEが散りばめられている。

慶一 : SEはビートルズがよく使ったよね、「イエローサブマリン」とか。たぶんSEはドラッグ的コレスポンダンスと関係があって、歌詞で「ガラスが割れる」と言うと実際にガシャーン!と聴こえて、一気に音楽からはみ出していく。

慶一は「Yellow Submarine」の名前を出しているが、鶏が騒ぐ「お洒落してるネお嬢さん」はそれよりか「Good Morning, Good Morning」を連想する。

「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー」は、

数あるビートルズ・ナンバーの中でも一番好きな曲だ。

イントロに使われている楽器がメロトロンだとわかるには数年かかった。

始めてスタジオでメロトロンを弾いた時、

あの印象的なイントロを100回近くやったであろう。

そう、まるで長い年月を埋めるように。

(鈴木慶一)

数十年後にEテレの子供番組でこの曲のメロトロンを弾くことになるとは思わなかっただろう……。

★楽曲「Strawberry Fields Forever」→「僕はスーパーフライ」

慶一:ストリングスは「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー」からそのままいただいてる。

「Strawberry Fileds Forever」の2:17〜と、「僕はスーパーフライ」の2:30〜のことだろう。

★楽曲「Strawberry Fields Forever」→「涙は悲しさだけで、出来てるんじゃない」(アウトロ)

慶一:3曲目が終わって4曲目にいくところで、わいわいがやがや、ビートルズの「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー」のエンディングみたいにいろんなこと言ってるのがあるよね……、例のビートルズの本を読むと、けっこうあのガヤに命賭けてるの。で、僕らもそれを入れたんだけど……

2021年の「THE SUPER MOON」コンサートでは、アウトロでわざわざ慶一が「クランベリーソース」と呟いていた。しかもちゃんと2回。

★Ringo Starrのドラム→「涙は悲しさだけで、出来てるんじゃない」

かしぶち:プリプロの時にリンゴ・スターを再現しようとして徹夜した。

★Ringo Starrのドラム→「HAPPY/BLUE'95」

白井:この譜面にはリンゴ・スターとあります。日本のリンゴに敬意を表し、フレーズなんか指定いたしません。自由にリンギーな感じで叩いてもらいます。

「HAPPY/BLUE'95」の手書き譜面を解説する白井良明。

・楽曲「Getting Better」→「みんなはライヴァル」

「ガッガッガッガガッ」っていうギターリフがまんまじゃない?

★楽曲「She’s Leaving Home」→「さよならは夜明けの夢に」(歌詞)

博文:ビートルズの「シーズ・リーヴィング・ホーム」に感激した結果の曲

どちらも少女が家出して、親が悲しんで、語り手が親の悲劇に心を寄せる歌詞。

「なにもかも好きにさせたのに」というような歌詞は「She's Leaving Home」にも存在していたり、内容はかなり近いが、原曲は状況の説明(泣き崩れる親の様子や娘が駆け落ちする様が語られる)が凝っているのに対し、鈴木博文の詞は子の心情描写が徹底している。

★楽曲「Being For the Benefit of Mr. Kite」→「プラトーの日々」

岡田:ビートルズの「ビーイング・フォー・ザ・ベネフィット・オブ・ミスター・カイト」みたいなフレーズのデータを作った。

終盤でピロピロ鳴ってるやつだろう。この音のために、僕はこの曲に「かしぶちピエロがサーカスのステージ上でパフォーマンスしながら我が身の上を独白している」みたいなイメージを持っている。歓声みたいな音も入ってるし。

★楽曲「Being For the Benefit of Mr. Kite」→「さすらう青春」

慶一 : かしぶち君はサーカスっぽいのがいいんじゃないかってことで、『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』の「ビーイング・フォー・ザ・ベネフィット・オブ・ミスター・カイト」みたいな、オルガンを切り刻んだ音を入れてみました。

・楽曲「Within You Without You」→「アケガラス」(最後の笑い声)

「アケガラス」の歌詞の元ネタと思われるThe Beatlesの「The Fool On the Hill」の歌詞と照らし合わせて考えると、屋根の上でカラスと戯れる主人公を近隣の住民が笑ってるイメージだろうか。

「Within You Without You」の方は、歌詞の哲学臭さを一笑に付すために挿入されたものだったと思う。

▲楽曲「When I’m Sixteen Four」→「10時間」(ボーカルの処理)

慶一:ヴォーカルも1番はテープ・スピードを落として録って、若い時の声を作ってる。

曲のリズムとアレンジもそれっぽい。自分の半生を振り返る作品に、自分の老後を空想する作品を引用するのは頓知が効いている。

ちなみに「何だ?このユーウツは!!」に登場する映画『The World According to Garp(邦題 : "ガープの世界")』の主題歌もこの曲である。この映画も主人公の半生(というか一生?)を描いたもの。

☆楽曲「A Day in the Life」→「アケガラス」(作詞)

博文:新聞でカラスがかなりひどいいたずらするって読んで、ビートルズの新聞とか題材にする方向を真似して。

「A Day in the Life」とは明言されていないが、新聞を題材にした曲といえばこれだろう。

★楽曲「A Day in the Life」→「帰還~ただいま~」(最後のピアノ)

VERY LAST “a day in the life” PIANO

☆アルバム『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』→『Ciao!』LP盤(インナーグルーヴのギミック)

『Ciao!』の限定アナログ盤のインナーグルーヴには、『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』のごとき無限ループのギミックが搭載されている。筆者は『Ciao!』の限定アナログ盤を手に入れていないが、以下のインタビューで言及されているので知ってはいる。

曲が終わってノイズが残る。まあ、かつてもやったが、レコード盤へのオマージュみたいなもんだ。こういう仕掛けはアナログにしかできないからね。

("かつて"というのは『Camera Egal Stylo』の「大都会交響楽」のことだろう。)

インナーグルーヴに音が入っているというだけでは『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』へのオマージュとは断言できなかったのだが、Twitterで以下の情報を頂いたため、謹んで引用させていただく。

澤部さんが6/25恵比寿ライブ用に"Last Serenade"をレコードから盤起こしをした際に「Sgt.インナーグルーブ部分に犬にしか聞こえない周波数まで入ってるのを機材で12年越しに気づいた!」と言われてました。

https://twitter.com/happyblue_azu/status/1682732367574872065?s=20

澤部さんが6/25恵比寿ライブ用に"Last Serenade"をレコードから盤起こしをした際に「Sgt.インナーグルーブ部分に犬にしか聞こえない周波数まで入ってるのを機材で12年越しに気づいた!」と言われてました。

— happy/blue (@happyblue_azu) July 22, 2023

慶一さんもなんかやったなあ、と。

それ、我々にわかりませんから!

7/2下北沢レコード天国於

『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』のインナーグルーヴ(の直前の溝)にも"犬にしか聞こえない周波数の音"が入っているので、そこまでしてるのであればオマージュといえるだろう。

澤部渡 : ノイズが被さっていき、このままレコードは終わる、はずが、レコードは回り続け、インナーグルーヴに刻まれたノイズがループされていた。そうだった、当時は「サージェント・ペパーズ」の引用だ! アナログ盤であることを利用した最高の幕引きだ、本当の「さよならロックンロールじいさん、ロックンロールばあさん」だよ、だなんて感動していたはずなのだが、この仕掛けのことも忘れてしまっていた。

★楽曲「All You Need Is Love」→【カバー】

2001.4.15 福岡イムズホールで披露。「スカーレットの誓い」とメドレー。

・楽曲「All You Need Is Love」→「Smile」

誰にも触れられてない気がするけど似てない?

(ちなみにこの曲のホーンアレンジは鈴木慶一)

・楽曲「Flying」(後奏)→「Smile」(前奏)

これも似てない?

(ちなみにこの部分のキーボードを弾いているのは鈴木慶一)

☆楽曲「The Fool On the Hill」→「アケガラス」(歌詞)

アケガラスの歌詞中には「フール・オン・ザ・ルーフ」という一節がある。「The Fool on the Hill」のオマージュだろう。

(自伝『僕は走って灰になる』より、「The Fool on the Hill」の歌詞翻訳の掲載の後)

博文:ぼくは中学の三年間を屋根の上で過ごした。 時には、瓦をずらして雨もりの原因をつくったり、雨樋にズボンをひっかけて引き裂いたり、川向うのアパートの住人に雨戸を閉められたりもした。ぼくは、フール・オン・ザ・ルーフだったのだ。

そもそも屋根にのぼるようになった発端は、虚弱体質のせいか肌が異様に白かったので、陽に焼こうと思いたったからなのだけど、それは、ぼくにとって素敵なミステリー・ゾーンへの入り口となった。ダイヤモンドとルーシーと美代ちゃんがいっしょに空にいるのを何度か薄暮の時刻に見たことがある。

こぼれ話 :

アルバム『ムーンライダーズの夜』録音完了記念のどんちゃん騒ぎで、彼らは映画『Magical Mystery Tour』のラストシーンの例のダンスを踊った。

今日がみんなで集まれるファンハウス・スタジオの最終日ということもあり、大勢のゲストを招いて「中じめパーティー」を盛大に開催。仮装もあり。慶一さん、岡田さんとゲストたちが並んで歌い踊りながら「Your Mother Should Know」を披露

影響を受けたのはそのピアノのスタイル。

例えば「レディ・マドンナ」にしても

大して難しいことはやってないのにカッコいい。

テクニックがない代わりに、何か工夫があった。

それに惹かれたんだね。

ジョンの「イマジン」だって、お上手な人が弾いてもあの感じは出ない。

そういう取って変えられないものを生み出す姿勢に共感したね。

(岡田徹)

★楽曲「Hey Jude」→「ブリキの靴」

かしぶち:「ヘイ・ジュード」のように何度も同じメロディが繰り返されるシンプルなメロディを書いてみたかった。全体の構成や歌詞はトリュフォーの映画のサウンドトラックのようになりましたが、最初はジョルジュ・ドレリュー的なブリッジ部分がメインの器楽曲でした。

「Hey Jude」よりか「Mull of Kintyre」に聴こえるけど。

・楽曲「Hey Jude」→「主なくとも梅は咲く」

終盤の「やらやらやー」の繰り返しと、慶一のシャウトは意識してないわけないと思う。

ぼくは『ホワイト・アルバム』という手のひらの上で、

最も多くの時間を過ごしたような気がする。

現に、そのアルバムを聴きながら、

三人の女の子とつきあったし、

二人の女の子にふられた。

『ホワイト・アルバム』から『ジョンの魂』までの

ジョンのギザギザしたロックは、

ビートルズから転げ出していたから、

ぼくも何かから転げ出そうと思ったのは、

それからまもなくのことだ。

ぼくはまず、兄を追い出し部屋を占領した。

(中略)

次にぼくはいろいろなことを言葉にしてみた。

寄宿学校時代から日記をつける習慣があったので、

それは結構簡単なことだった。

一度書いた言葉は消せないように、

黒インキのペンで書き続けた。

ジョンをつかまえなくてはと、

それから十年余り書き続けただろうか。

今、それを読むと、

悲しみのことしか書いていないことに気付く。

(博文)

★アルバム『The Beatles』→個人を大事にするバンドの思想

慶一:レコーディング中に一番よく取り沙汰されるのが『ホワイト・アルバム』なんですよ。「今度のアルバムは『ホワイト・アルバム』みたいにしよう」って毎回言ってる気がする(笑)。個人を大事にして、多様性を出していこうということだね。誰か一人のリーダーシップでガーッと作るものではないと。

———でも、そうすると、バンドとしてのカラーは薄れてしまうのでは?

慶一:それはだから、「『ホワイト・アルバム』みたいでいいじゃない」って言えるわけだよ。その一つの教科書なんだよね、『ホワイト・アルバム』は。その意味で、ムーンライダーズの最新作(『It's the Moooonriders』)もかなり『ホワイト・アルバム』っぽいんじゃないかな。

1995~1996年のインタビュー記事を読んでみると、ミニアルバム『B.Y.G. High School Basement 1』(1995)の制作をキッカケにmoonridersはこういった制作思想に転換したそう。岡田・白井のリーダーシップでガーッと制作した『A.O.R.』(1992)と、アルバム中盤に各々がプロデュースする作品が1曲ずつ収められた『ムーンライダーズの夜』(1995)を比較すると、その移行がよーく分かる。

☆楽曲「Glass Onion」→『Bizarre Music For You』のコンセプト

↓これ「Glass Onion」の歌詞のことだと思うんだけどどうでしょう。

慶一 : 今回はホワイトアルバムをちょっと意識しながら、これまでの自分たちの歌詞を読み換えてみるという手法をとった。今の自分にはもう二度と歌えない曲、修正してしまいたい部分、そして、犬と月、ガード下、夢が見れる機械といったムーンライダーズのキーワードを振り出して、視点をずらしたり、逆転させたり。この20年の心境の変化や人生の半分近い年数を6人いっしょにやってきた意味などを伝えるとともに、贈りものとしての意味があるんじゃないかと思う。

・楽曲「Dear Prudence」 or 楽曲「The Fool on the Hill」→ 「僕はスーパーフライ」

Round……Round……Round……

・楽曲「Dear Prudence」→ 「青空のマリー」(歌詞)

女の子に「外は青空だよ」と誘い出す歌詞が「Dear Prudence」だなあと、「青空のマリー」を始めて聴いたときから思ってる。

★楽曲「Ob-la-di Ob-la-da」→ 「蒸気でできたプレイグランド劇場で」(アレンジ)

慶一:曲自体がすごいシンプルな曲なんで、私がつぶやき続けたのは「オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ」とか、イコールズとか、そのへんの60年代のブルー・ビートっぽい雰囲気が出れば最高なんじゃないかと。ポール・マッカートニーは「オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ」を録音するのにすげえ手間かけてるでしょ。あの時代に西インド諸島的なサウンドを出すのは相当大変だったろうね。その感じを出せればな、と思った。

☆楽曲「Happiness Is a Warm Gun」→ 「B.B.L.B.」

慶一:「ハッピネス」っていうところはビートルズの「ハッピネス・イズ・ア・ウォーム・ガン」からじゃないかな。

ガラッと変わる曲調もそれっぽい。

・楽曲「Piggies」→「本当におしまいの話」

上品なメロディで淡々と進んで、最後弦が素っ頓狂に入る感じがそっくり。

★楽曲「Yer Blues」→【カバー】

トリビュート・アルバム『LOVE ME DO』(1992)に収録

もはや冒涜的ですらあるほど大胆なポルカアレンジ。

★楽曲 「Honey Pie」→ "はちみつぱい"(バンド名)

慶一:バンド名はビートルズの「ハニー・パイ」から取って、あがたさんが付けた。「ハニー・パイ」ってろくな曲じゃないけどさ。

(バンド外の事項だが特記しておく)

「ハニー・パイ」が"ろくな曲じゃない"かどうかは知らんが、「釣り糸」が「Honey Pie」のパロディなんじゃないかとはずっと思ってる。

・楽曲「Revolution 9」→「夜のBoutique」

☆楽曲「Good Night」→「Prelude to Hijacker」/「帰還」/「夜のBoutique」

慶一:今回の事件(ハイジャック事件)はメンバー6人を急速に近づけたんだ。事件のすぐ後に、武川が歌うバラードを作るコンペをしたんだ。ビートルズの「ホワイト・アルバム」で言う「グッド・ナイト」になるバラードが欲しかったところにちょうどはまった。マイナス要素をプラスにする発想。

おそらく「夜」というキーワードからThe Beatlesのこの曲を連想していたのだろう。

ここで押さえておきたいのは、「帰還」と「Prelude to Hijacker」はもとより、「夜のBoutique」の「この店は今日も〜」のパートのメロディも、実は「武川雅寛の帰還」を祝って書かれたものであったという事実である。

岡田:ひとつだけ慶一からオファーがあって。クジラが帰還したでしょ。だからバラードを書いてくれと。実際用意したのは僕とかしぶち君。

慶一:オレも書いたんだよ。

岡田:慶一のは「夜のBoutique」の一部(弦が入ってくる部分)と化した。まだそれ自体としては完成してなかったからね。

慶一:あのフレーズは武川が無事だってわかったその日の夜に思いついた。これはいただこうと(笑)。いや、無事だったからこそだよ。

要するに「Prelude to Hijacker」「帰還」「夜のBoutique」(の中間部)の3曲は「Good Night」のオマージュか、少なくともイメージを拝借した作品であるといえる(ちなみに『FUN HOUSE years』BOXに入ってる「夜のBoutique」のデモ音源では、完成版では"クロージングタイム"という歌詞になっているメロディで思い切り"Close your eyes〜"と歌っていて、まんますぎて吹いた)。

そして、個人的に「夜のBoutique」という曲は「Revolution 9」〜「Good Night」という、あの長い悪夢から目を覚ますような印象的な曲順を1曲でオマージュしきったものだと考えている。

上述の「個人を大事にするバンドの思想」の件も合わせて、鈴木慶一はこの『夜』のアルバムを、moonridersにとっての『ホワイト・アルバム』に仕立てたかったのでは無いだろうか。だからこそきっとアルバムタイトルにバンド名を冠しているのだ。

☆楽曲 「Revolution 9」→「私は愚民」

博文:実験というものかは分からないけど、面白いことはやっていないと。「私は愚民」のインプロもあこがれがあって、フランク・ザッパの『フリーク・アウト』のD面とか、ビートルズの「レボリューション9」みたいに終わらせたいというね。

上述の慶一のコメントにあるように『It's the Moooonriders』も同様に『ホワイト・アルバム』の気を呈している。

・楽曲 「Revolution 9」→「No.9」(曲名)

根拠は無いけどわざわざ「第九」を英語表記にしてるあたり意識してないかな。

▲アルバム『The Beatles』付属のポスター → DVD 『月面讃画 ムーンライダーズ・月面サマーツアー1998』付属のポスター

▲楽曲「Yellow Submarine」→「Headline」 (歌詞, メロディ)「イエローサブマリンがやって来るヤァ! ヤァ! ヤァ!」(歌詞, タイトル)

★アニメ映画『Yellow Submarine』→「イエローサブマリンがやって来るヤァ! ヤァ! ヤァ!」(コンセプト)

慶一:ラヴ&ピースですよ

———あら。

慶一:そんなものあるわけないけどさ(笑)。だからシリアスなメッセージじゃなくて…

———蟷螂の斧のような(笑)。

慶一:イエロー・サブマリンよ今こそやってこい。やってきてほしいぞ、ってやつだね。

アニメ映画『Yellow Submarine』のキーアイテムである潜水艦「イエローサブマリン」は、悪の軍団に支配された海底の国「ペパーランド」を救うべく、リバプールからやってきたビートルズの4人を乗せて現れる。

★楽曲「Only a Northern Song」→ 「二十世紀鋼鉄の男」

慶一:これもビートルズをそのままいただこうという発想から。「オンリー・ア・ノーザン・ソング」のワン・フレーズをいただいてるね。

「This is the 20th century song」という部分のことか。

ちなみに、作詞者のかしぶちはこの曲について「『バンデットQ』という映画の世界に近いものがある。」という発言もしている。

▲楽曲「It’s All Too Much」→ 「I Need You」(アレンジ)

「It’s All Too Much」の間奏のラッパのフレーズがまんま入ってる。原曲の涼やかさはどこへやら、良い感じにアシッドに煮込まれている。

★楽曲「Across the Universe」→「涙は悲しさだけで、出来てるんじゃない」(ギター)

白井:ワウはクライ・ベイビー。ビートルズ的なオブリは僕が考えた。ちょっと歪んでて、「アクロス・ザ・ユニバース」あたりのジョージ・ハリスン。

※"クライ・ベイビー"は「Cry Baby Cry」ではなくワウペダルの名前。

☆映画 『Let It Be』 / 楽曲 「Get Back」 / 「Two of Us」→「B TO F」

慶一:「ゲット・バック」とかさ「トゥー・オブ・アス」、ああいう「帰ろう」とか「戻ろう」とか『レット・イット・ビー』っぽい。ルーツに帰ろう———ルーツはないけど(笑)。

★映画 『Let It Be』 →Special Live『カメラ=万年筆』

慶一:イメージとして、ちょっと恐れ多いですが、ビートルズの”Let It Be”のあの寒々としたスタジオでやってるような感じになればいいなと思ったんで。みんな円形になってるしね。みんなの音を聴きながらやってる。

▲The Rooftop Concert →『The Moonriders Rooftop Gig 30 Dec. 2011』

moonridersは、2011年の活動停止直前に街のど真ん中のビル屋上でライブを行った。

明らかにJohn Lennonを意識した上着を着ている人がいたり、「Who's gonna die first?」を「Get Back」風に演奏してみたり、コンサートの最後に「これでオーディション受かるかな」というMCをぶっこんだり、やりたい放題。

★楽曲「Because」→「僕は走って灰になる」

慶一:これは当初、インストになる予定だったんだけど、歌詞が欲しくなって、「ビコーズ」くらいハモってみようという。

★楽曲「I Want You (She’s So Heavy)」→「幸せな野獣」

慶一:エンディングの切れ方は、弟に国際電話で何度も確認した。”テープが止まるみたいにしてくれ”って……ビートルズの「アイ・ウォント・ユー」みたいにね。歌詞のここでって、位置も決まってた。

僕はしあ

★楽曲「Her Majesty」→「Christ, Who's gonna die and cry?」

慶一:『アビイ・ロード』の「ハー・マジェスティ」みたいにブツって終わる感じだといいなって。

★「Abbey Road B面メドレー」→『最後の晩餐』B面メドレー(没)

慶一:実は「アビイ・ロード」のB面みたいなメドレーを作ろうという、壮大な計画があったんだ。60曲集まった中からピック・アップしてくっつけてったんだけど、その作業がすげー大変で……10分くらいの曲になった。しかし、ある日、その巨大なメドレーをどうするかってことが問題となってしまった。時間と予算の問題となってしまったんだ。メドレーとはいいながら1曲ずつ違うから、30秒しかない部分でも1曲分手間がかかる。

「Christ, who's gonna die and cry?」のラストにその間接的な名残が残っているのかも。あと「涙は悲しさだけで〜」に「Who's gonna die first?」のフレーズが再登場する辺りもそれっぽいか。

慶一:ムーンライダーズが再び始めた1枚目としては、非常にインパクトあるアイディアだったけど、どうにも無理だから。そのかわり、メドレーの要素を曲のつなぎ方とかに求めていこうと。

———メドレーの曲は、形を変えて今回のアルバムに入っているんですか?

慶一:違う。まったく違う曲がメドレーとしてあった。だから完全にオクラ入り。でも、いつか作るよ。メドレーのことをガウディって呼んでんだ。いつできるかわかんない(笑)。

ちなみに、以降のムーンライダーズの作品で曲間が完全に接合されているものといえば、「Prelude to Hijacker」〜「帰還」とか、「俺はそんなに馬鹿じゃない」〜「涙は俺のもの」とか、「地下道Busker's Waltz」〜「テキーラ」とかがある(なんか武川の曲は接合されやすいらしい)。

▲「Abbey Road B面メドレー」→「チャオ!組曲」

そして2011年の無期限活動停止時にリリースされた『Ciao!』の限定アナログ盤には「チャオ!組曲」なるデモ音源メドレーが収録され、『Abbey Road』がそうであるように、バンドの歴史に1つの終着点を形作ることになった。なお、こんなスカしたことを書くわりに筆者は「チャオ!組曲」を未聴である。再発してくれ。

★楽曲 「You Know My Name」

慶一:われわれはレコーディングしている時、必ず一回は〈“You Know My Name”みたいに〉ていう話が出るよ(笑)。それが具体化するかどうかはわからないけど必ず毎回出る。

【おまけ】バンド外の活動まで裾野を広げてみる。

本記事では、きりがないと感じたため

ムーンライダーズのメンバーが、バンド外の活動でオマージュしているもの

ビートルズのメンバーのバンド外の活動をオマージュしているもの

は省いたが、一応以下に思いついたものを箇条書きにしておく。

★John Lennonのイニシャルが登場 → 鈴木慶一「ネアンデルタール, JFK, JWL, JLG」

・「She Loves You」→ THE BEATNIKS「シェー・シェー・シェー・DA・DA・DA・Yeah・Yeah・Yeah・Ya・Ya・Ya」

★「Norwegian Wood」→【カバー】白井良明『face to guitars』収録

・「Nowhere Man」→ 鈴木博文「ノーウェア ウーマン」

★「Strawberry Fields Forever」→【サンプリング】鈴木慶一「サラダボウルの中のふたり」

★「Strawberry Fields Forever」「Within You Without You」→【カバー】鈴木慶一、Eテレ『ムジカ・ピッコリーノ』にて披露

▲「Good Morning Good Morning」→ 鈴木さえ子「Good Morning」(PSYCHO PERCHES名義)

▲「Good Morning Good Morning」→ ゲーム『MOTHER』『MOTHER2』で実家やホテルに一泊した朝に鳴るBGM

・「A Day in the Life」→あがた森魚「ジブラ流樽ワルツ」(プロデュース : 鈴木慶ー)

・「I Am the Walrus」他 → 高橋幸宏「Re Up」(THE BEATNIKS名義)

★「The Fool on the Hill」→【カバー】ガカンとリョウメイが「渋谷狩猟日記」と合体させて披露している(「渋谷狩猟オンザヒル」)

・「Lady Madonna」→ 鈴木博文「張り合いのない非凡」

▲「Ob-La-Di Ob-La-Da」→「Life Goes On」(岡田徹が参加していたユニット) & 楽曲「いいパパ、いいママ、悪いパパ ポルカ」

★「Why Don't We Do It in the Road」→【サンプリング】鈴木慶一「やさしい骨のない男」(デモ音源)

★John Lennon「Give Peace a Chance」→【カバー】鈴木慶一→ https://youtu.be/AKr8oNHOZqg

★George Harrison「My Sweet Load」→ 白井良明「マネー吸い取ろう」

▲John Lennon「Woman is the Nigger of the World」(邦題 : 女は世界の奴隷か!)→鈴木慶一『The Lost Suzuki Tapes』副題「man is the nigger of women / 男は女の家畜か!」

★John Lennon「The Luck of the Irish」→ 鈴木慶一、田中宏和「Eight Melodies」

・Wings「Mull of Kintyre」→「ブリキの靴」

★George Harrison的サウンド →「三叉路のふたり」

★John Lennon暗殺 →「Elephant」

何かのトリコ、例えばビートルズのトリコになれば、

まず自分のまわりを彼らだらけにする。

そして自分も彼らになろうとする。

幸い、彼らは、「おまえだってなれるよ」と

大声で言ってくれた人物たちだった。

"よし、ぼくもやってやろう"

という気になるのは当然の成り行きだ。

ぼくはまだ音楽をするのが嫌になったことはない。

もし嫌になったら、多分

彼らの膨大なディスコグラフィをみて、

ここまではやってやろうぜ、

と気持ちをふるいたたせるだろう。

天才なんてどこにもいやしないんだから。

(鈴木博文)

全員がジョージ・ハリソンだと思いますよ、

ムーンライダーズってバンドは。

(鈴木慶一)

The End

↓おまけ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?