バスケ戦術原論①人を動かすか、ボールを動かすか

こんにちは、現代バスケットボール戦術研究(MBTR) @MBTResearch です。(ブログ / togetter/YouTube)

[ ※これまでの記事はマガジンから→「現代バスケ戦術研究ノート」、「プレイブック・マガジン」 「バスケットボール・ドリルまとめ」 ]

これまでの多くの記事では、具体的なバスケットボールの戦術について、具体的なシチュエーションに基づいて論じてきました。

今回は、マガジン第19回として、より抽象的な、バスケ戦術の基礎の基礎、いわば原論を論じていこうと思います。

①オフェンス原論:separationとmismatch

バスケットボールは、もっともシンプルなところでは、自分の得点が相手の得点を上回ること、ひいては自分側が一層得点し、また相手の得点を一層防ぐことが求められることが自明でしょう。

ここではオフェンスに的を絞りましょう。

オフェンスにおいて自分が得点を重ねるにあたり、その期待値を高めるためのチェックポイントやメソッドは数多あります。

多くのファクターは複雑かつ相対的なものですが、一旦各ショットの期待値の議論については所与のものとして置いておくとして(例えば、3ptの方が2pt jumperより期待値が一般的に高いとか、通常FTが一番期待値が高いとか)、その上でより自分たちの(ポゼッションないし試合あたりの)得点期待値を高めようとするならば、そこではseperation (いうなれば、"ズレ") や mismatch の確保が重要になってくることは論を俟たないと思われます。

具体的に論ずればseparationやmismatchの創出には多くの手法があります。

シンプルなものでも、transitonからのout numberを攻めるという発想や、backdoorやそれに対するcoverageを逆利用する手法、単純なドライブ突破からcoverage & rotationの隙を突く方法、………当然ながらより発展的になれば、off-ball / ball screen を使って一層複雑なやり方が山ほどあります。

しかしここでは"原論"として、そのやり方を大きく二つに大別して考えましょう......ここでは、「人を動かすか」、「ボールを動かすか」に分けて考えてみることにします。

それぞれがどのような特徴/特長を有しているかについて、考察を進めてみましょう。

②人を動かす

より具体的に言えばこれは、オフボールのプレーヤーのmovementによって、separationないしmismatchを創出していくコンセプトと言えます。

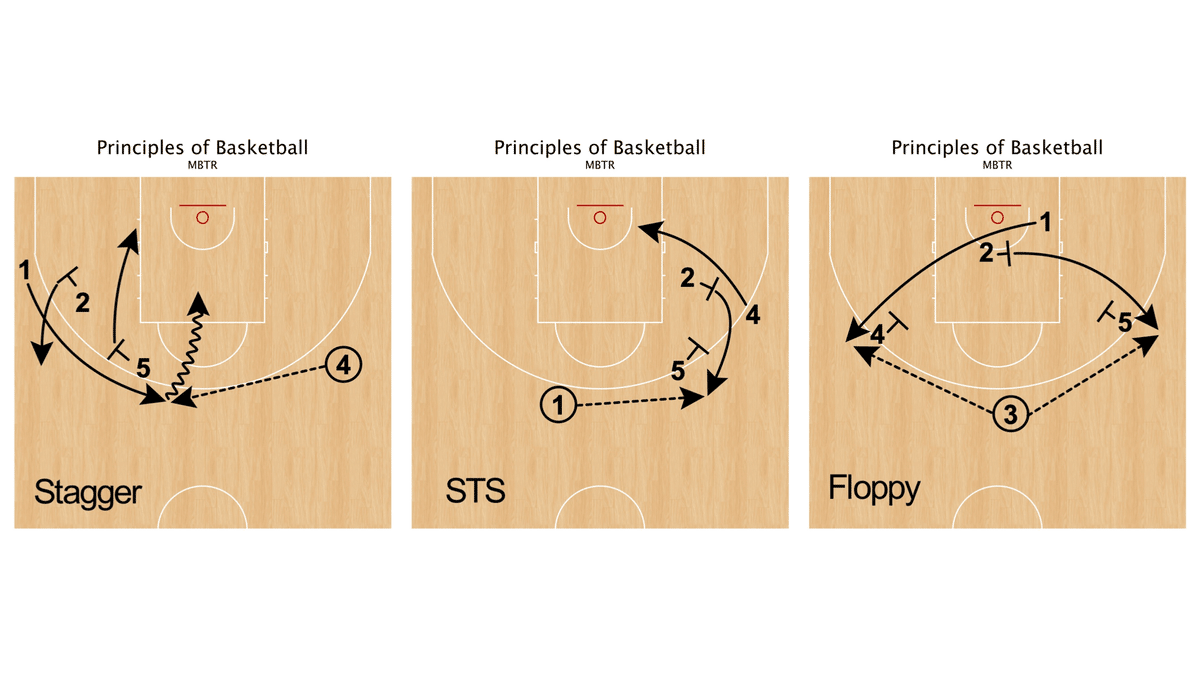

シンプルなカッティングは勿論含まれますし、Stagger, STS, 果てはFloppyなどのより複雑なオフボールスクリーン・アクションもここに属します。↓

ここから先は

現代バスケ戦術研究ノート

バスケットボール戦術についての研究ノートを掲載。 月1-3回程度更新。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?