オミクロンの由来

日本人がインドや東南アジアに旅行して生水を飲むと必ず下痢をするようです。もちろん、地元の人が同じ水を飲んでも下痢などしません。

生物はその土地の環境の中で適応して生きています。地元の人間は土地のウィルスや微生物と共生して生きています。ですからよその土地から新しいウィルスが入ると病気になるのです。

ウィルスは人の体で増殖します。増殖すると変異します。例えば、1回の感染で20回程度分裂するとウィルスの数は100万倍に増えます。もし、1回の分裂で100万分の1の確率で塩基に変異が起きるならば一人に感染するとウィルスゲノムに0.002%の変異が入ることになります。

もとからある抗原は99.998%に減り、0.002%抵抗性が下がることになります。2人目に感染すると$${0.99998^2=0.99996}$$に減ります。

このように抵抗性は感染を繰り返すたびに指数関数的に減少し、n人感染すれば元の抗原性の$${0.99998^n}$$になりその分抵抗性が減ることになるはずです。

1kmに人が10人分布しており、その人が次々にコロナを移されていくならば1km離れたところにあるウィルスの抗原性は0.9998に減っていることになります。

保持される元の抗原の数がN、1分裂当たりの変異率をp、一人に感染した時の分裂回数をm、距離当たりの人口密度d/kmとすると

$${N=N_0p^{dmx}}$$

が成立し、距離xとの関係は

$${N/N_0=p^{dm}p^x}$$

となります。抵抗力の低下すなわちウィルスに対する感受性の対数は距離に比例することになります。

$${log(N/N_0)=xlog(p)+dmlog(p)}$$

大ざっぱな推論ですが、実際にオミクロンが流行る前までの2021/11/30までのユーラシア大陸の各国の感染率の対数を縦軸に、武漢からの距離を横軸にとると意外なほどに直線に乗ります (図1)。

武漢に近いアジアでは感染率は低く、武漢から遠い欧州では感染率が高く、中間程度の中近東では中程度の感染率を示します。アジアでも欧州でも正の相関を示し、欧州の相関関係は統計的有意差 (p=0.031)があります。

人々は地元のコロナに対する抵抗性を持っていることが報告されています$${^{1,2)}}$$。東アジアや日本の感染率が欧州に比較して格段に低いのは、BCGの接種率などを持ち出すまでもなく武漢からの距離である程度説明できるのです。

その意味でCOVID-19のpandemicは世界中の人々の交流を盛んにしたグローバリズムの弊害と言えるでしょう。

ところがオミクロンについて同様の検討を行うとアジアでは武漢からの距離と逆相関になるのです。

オミクロン株が流行している2022/11/30から2022/3/27までの感染率を2022/11/30の感染率で割って標準化した感染率オミクロンインデックス(iOI)$${^{3)}}$$と武漢からの距離の各国の相関をみてみると、武漢から近い国のほうがiOIが高くなっているのです (図2)。

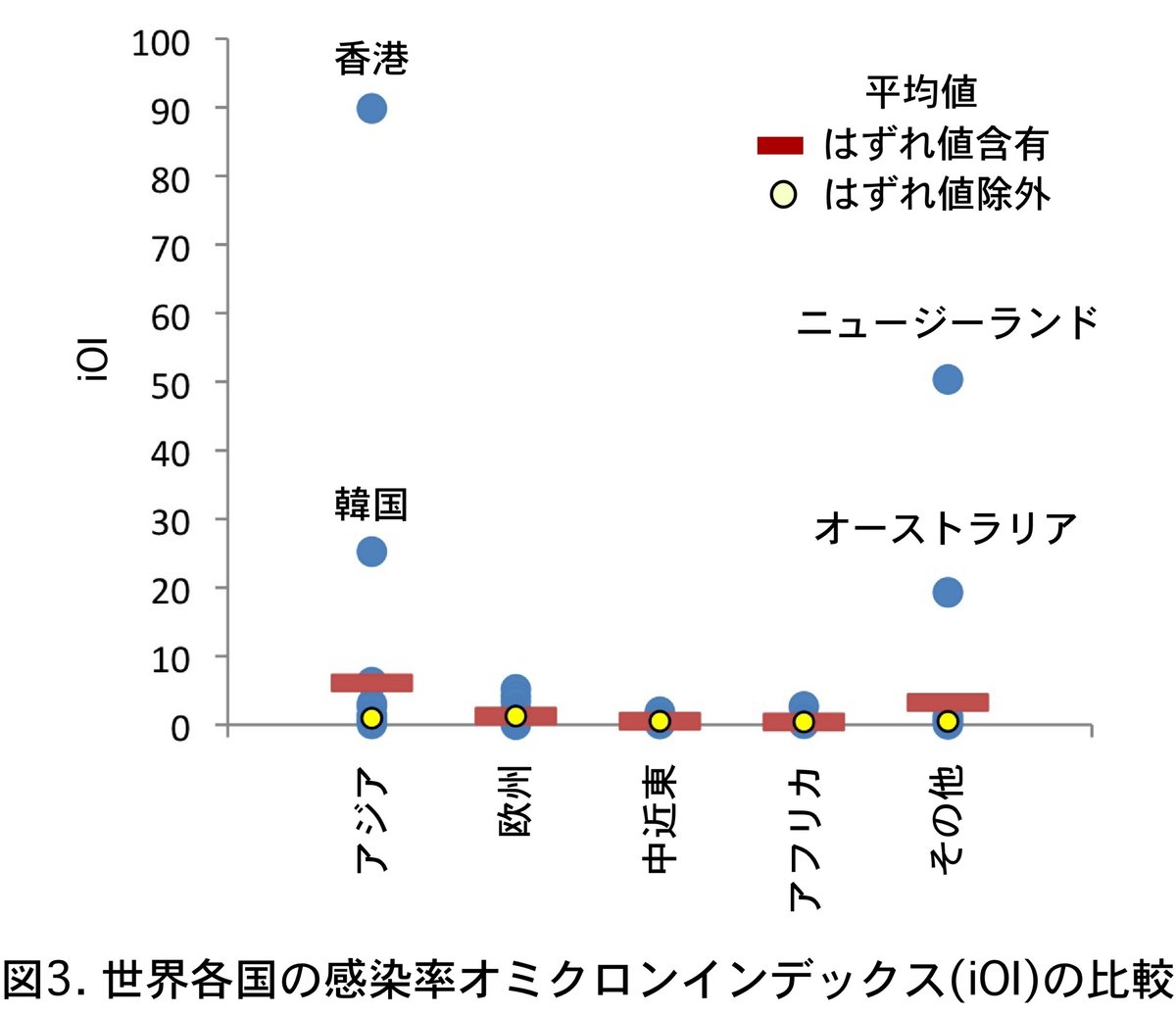

世界中の国のiOIを計算すると4つだけ異常値を示す国々があります。アジアでは香港と韓国、それにオセアニアのニュージーランドとオーストラリアです (図3)。

日本でもオミクロンは猛威を振るっていますが、iOIは2.7です。ところが香港は89、韓国は25、ニュージーランドは50という値を示します。韓国やニュージーランドでは世界でもワクチンの接種が進んでいる国々ですからワクチンの影響があるのかもしれません。

例外的な4つの国をはずれ値として除外しても武漢からの距離とiOIはアジアでは負の相関 $${(R=-0.492, p=0.028)}$$、欧州で正の相関$${(R=0.758, p=2.5x10^{-9})}$$と有意な相関関係を示します。

もしBCGがファクターXであるのならiOIも日本や東アジアの国々で小さくなるはずです。このことはBCGの接種率ではなく発生地点からの距離こそが感受性をきめていることを示唆します。

どこが発生地点かというと、感染率の最も低くなる地点が推定されますから、欧州での近似直線とアジアでの近似直線の交点あたり、西アジアの地域が想定されます。

オミクロンの変異を見てみるとアルファやデルタが継続的に変異したものではないことが示唆されています (図4)$${^{4)}}$$。初期にオリジナルに近い20Bの系統から分派しているのです$${^{5)}}$$。

世界中でワクチンを接種した結果、感染性が弱く、ワクチンという選択圧がなければ蔓延しない性質をもった株がデルタやアルファにかわって再度顔をだして世界に蔓延したということではないでしょうか。

オミクロン波は2つの波の合成波であることが推定されます$${^{6)}}$$。最新のシミュレーションではオミクロン波の第2の波の基本再生産数$${Q_0}$$は1.75ほどであることが推定されます。厚労省の発表ではワクチンの感染防御効果は76%程度であるということです$${^{7)}}$$。接種率は79%です。

このシミュレーションでは日本人がもともと持つ抵抗性は80%としてあります$${^{8)}}$$。ワクチンを接種していない去年の今頃の感染波は$${Q_0=3.2}$$でした$${^{9)}}$$。

自然抵抗率80%で抑制率76%のワクチンを79%の国民が接種している現状で同じ性質の感染の$${Q_0=3.2}$$の波がくることを想定してシミュレーションを行うと$${Q_0}$$値は1.2程度にしかならない筈です$${^{6)}}$$。

$${Q_0=1.75}$$の感染波が発生する為にはオミクロン株の感染性が従来のものよりも格段に高くなっていることを想定しなければなりません。アルファ株やデルタ株よりも50%程度感染力が高まっている筈です。

しかし、オミクロン株のACE-2に対する親和性は従来のものと大きな変化はありません$${^{10-12)}}$$。ヒトのACE-2を遺伝子導入したマウスを使った実験では感染能力、増殖能力、細胞膜との融合能力は従来のものよりも低くなっているのです$${^{13-15)}}$$。

このことは地元のコロナに感染することで獲得している自然抵抗力がオミクロン株に対しては低くなっていることを示唆します。

先ほどと同様に$${Q_0=3.2}$$として、日本人のオミクロンに対する抵抗性を計算してみると、観測値の$${Q_0=1.75}$$を達成するには生来の抵抗性は71%となり、オミクロン株に対して従来株よりも10%ほど感受性が高くなっていることが想定されます。

ワクチンを使うとウィルスは耐性を獲得するために感染性の低い昔のポンコツ変異株をゴミ箱から拾いだして生き残りをはかるようです。かくして人間と共生できるような適度な毒性をもつものが生き残って行くのではないでしょうか。

1) Grifoni et al., Cell, 181, 1489 (2020)

2) Le Bert et al, Nature, 584, 451 (2020)

3) mbi, Note, 2022/2/7

4) 荒川央、Note, 2022/1/5

5) Nextstrain, Genomic epidemiology of SARS-CoV-2 with global subsampling.

6) mbi, Note, 2022/3/25

7) 新型コロナウィルス感染症対策アドバイザリーボード資料2-5 (2022/4/20)

8) mbi, Note, 2021/12/30

9) mbi, Note, 2022/1/23

10) Zeng et al, bioRxiv, 272934 (2021)

11) Meng et al, bioRxiv, 473248 (2021)

12) Cameroni et al, Nature, 602, 664 (2022)

13) Suzuki et al, Nature, 603, 700 (2022)

14) Halfmann et al, Nature, 603, 687 (2022)

15) Shuai et al, Nature, 603, 693 (2022)