【行動経済学/MBA】⑦ システム1との付き合い方

こんにちは、白山鳩です! クルッポゥ!

マガジン『能ある鳩はMBA② ビジネススキルで豆鉄砲』での、ビジネススキルにまつわる情報の紹介です。

前回の記事はこちらです。↓↓↓

「行動経済学」シリーズも今回の記事でラスト。

ここでは、システム1の作用をどのようにして和らげるかについて、いくつかの事例で見ていきます。

1つの記事あたり、だいたい5分で読めますので、お気軽にスクロールしてみてください!

なお、全て無料で読めますが、

「良い記事だったなあ」

と思っていただけるようでしたら、記事代をもらえると励みになります!

「見たものがすべて」効果と並列評価

・これまで、このnoteの行動経済学シリーズをご覧になった賢明なる読者のみなさまには想像がつくかと思いますが、

人間というのは自分の見聞きしたものがすべてだと思い込みますし、

それ以外の情報を調べたり信じたり受け入れたりしようとしないものです。

「このマンガを読んだことが無い」という場合は、賢明なる読者のみなさまでもさすがに何が起きているのかはわからないでしょうが、

鳩が言いたいのは、人間とはほとんどが体験主義者というわけです。

それがたとえ、アメリカ人でなくとも。

また「シミュレーション・ヒューリスティクス」というシステム1の効果もあります。

シミュレーション・ヒューリスティックスとは、

「自分がシミュレーションした事柄については細部まで想像ができてしまうため、その事柄の発生確率や重要性を過大評価してしまう」

というものです。

みなさん、なんだか身に覚えはありまえせんか……?

さて、この「自分の見たものがすべて」効果を和らげるにはどうすればいいのでしょうか。

そのためには、

違う可能性をシミュレーションする、というのが有効です。

いま自分に提示されたシナリオや、自分が目にした事象をまずは疑ってみる。

そして、違う可能性はないかを検討し、その可能性と並列で評価してみる。

こうしてシナリオが対比されることで、「見たものがすべて」効果は多少和らげることができます。

死亡前死因分析

「死亡前死因分析」……どうでもいいですが、声に出して読んでみたい日本語ですね。

これは、カーネマンがその著書で紹介している「見たものがすべて」効果を減らすための手法の1つです。

やり方は簡単で、何か重要な決定に立ち至ったとき、まだそれを正式に公表しないうちに、その決定をよく知っている人たちに集まってもらう。

そして、

「いまが一年後だと想像してください。私たちは、さきほど決めた計画を実行しました。

すると大失敗に終わりました。

どんなふうに失敗したのか、五~一〇分でその経過を簡単にまとめてください」

と頼む。

(中略)

死亡前死因分析には、大きなメリットが二つある。

一つは、決定の方向性がはっきりしてくると多くのチームは集団志向に陥りがちになるが、それを克服できることである。

もう一つは、事情をよく知っている人の想像力を望ましい方向に解放できることである。

ダニエル・カーネマン、村井章子訳(2014)『ファスト&スロー(下)』(ハヤカワ・ノンフィクション)

「群衆行動の結果、集団浅慮に陥ったり、専門家の意見を拾えなかったりした」

「楽観主義で自信過剰になっていた」

というのを、死亡前死因分析で防げるというわけですね。

乳がん検査の受診者数をどう増やすか

人間は、自分でコントロールできない事象に恐怖を覚えます。実際には交通事故の死亡者の方が多くとも、

「自動車より飛行機に乗る方が怖いなあ」

と考えるのが人間というものです。

これは「がん」についても、コントロールできない事象という点では同様でしょう。

乳がんに限らず、がん検診の受診者数をどうやって増やし、早いうちにがんに対処するかは、医療費を抑制するためにも国の喫緊の課題の1つとなっています。

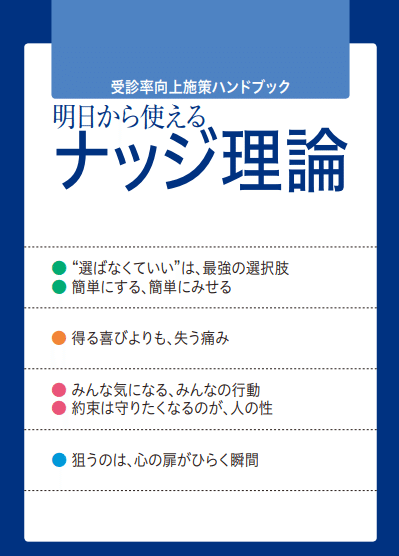

以前、環境省が行動経済学を取り入れていることは記事に記載しましたが、厚生労働省でも「ナッジ理論」をどう活用するかが研究されています。

『受診率向上施策ハンドブック』「明日から使えるナッジ理論」より

以前の記事で、「損失回避」というシステム1について記載しました。

人間に損失回避が備わっているのなら、

「乳がんはあなたにとって大きな損失になりますから、早く受診した方がいいですよ」

と訴えればよいのでは、と思うかしれません。

ところが、

「がん検診で、がんという事実がわかってしまうこと自体が怖い」

という人間には、「乳がんそのものの怖さ」を訴えても、ネガティブなイメージが増すばかりで「損失回避」が働きません。

既に不安を抱いている人間に対する「恐怖喚起コミュニケーション」は、かえって逆効果。

人は快楽で動き、恐怖で凍り付く生きものです。

将来の危険を呼び掛けても、恐怖はやる気を失わせる、というわけですね。

この場合は恐怖を煽るよりも、まずはちょっとした行動をとってもらうところへ働きかけてもらう「ナッジ理論」へ目を向けるべきでしょう。

これは、さきほどの厚生労働省のハンドブックにも詳しいです。

イケア効果でモチベーションアップ!

「あばたもえくぼ」「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」というように、自分の中の認識を一致させてしまうのが認知的不協和です。

さて、ここで「イケア効果」というものをご紹介します。

イケアは、あの家具のイケアです。

「自分自身の手でたっぷりと労力をかけて何かをこしらえると、その作品に愛着を感じ、過大評価するようになる」という効果です。

よくもまあこんな悪意のあるネーミングをしたものだと尊敬します。

このイケア効果は、

「自分が手掛けたプロジェクトは、なかなか後になってストップをかけることができない」

というデメリットがあります。

一方、個別のプロジェクトにどっぷりと参加してもらい、個人の手で成果物を出してもらうことは、当事者たちの仕事に対するモチベーションを高める効果もある、というわけです。

どうせシステム1が発動するなら、それを有効活用したいものですよね。

以上、自分のシステム1にどう対応するかについて見てきました。

これまでの行動経済学の記事に、自分や他人のシステム1へのアプローチについての示唆があれば幸いです。

さて次回からは、行動経済学から離れ、「エフェクチュエーション」という概念について見ていこうと思います。

お楽しみに。

ここから先は

¥ 100

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?