私のヤングケアラー経験|#1

私のヤングケアラー経験について書いてみようと思う。

私は苦しくて仕方なかったときに、本や自助グループで読んだり聞いたりしたヤングケアラーの語りにとても救われた。微力ではあるが、同じように悲しみや苦しみを抱える誰かの助けになれたらと思って書きたいと思った。(ヤングケアラーについては後ほど説明する。)

何より、私が抱えてきたような悲しみや苦しみが、いまの子どもたちに繰り返されてほしくないという思いがある。私の個人的な経験に基づいて、ヤングケアラーにおける問題や望まれる支援についても書いた。ヤングケアラーに心を寄せる人にこの文章が届けばうれしく思う。

これは、精神科病院に入院していた母が入院してから退院するまでの話も含む。母は17年という長期入院の末に今年退院した。詳しくはあとで書くが、精神医療の不全がヤングケアラーをひどく傷つけているということについても伝えたい。

ちなみに私は、精神医療に関わる支援者を責めたい訳ではない。精神疾患を抱える人の居場所が家族や病院にしかないという状態になりがちな社会に問題はないだろうか。ヤングケアラーにおける問題は、社会が長らく目を背けてきた問題のしわ寄せが子どもにいっているのだ、と私は思っている。

さて、経験を書く前にヤングケアラーに関する自己紹介を簡単にしておきたい。

私は現在29歳で会社員をしている。両親と3つ上の兄と私で構成される4人家族だ。母は私を生んでから少しして統合失調症と診断されている。そして、私が中1のときに母は精神科病院に入院して、17年もの入院生活をへて今年退院した。母の入院に伴い、中高生のときは父子家庭状態のなかで育った。そして、中3のときに父はうつ病と診断され数か月入院することになり、そのときは高3の兄と家事分担をしながら2人で生活していた。

だいたいこのような感じだが、子どもの頃から母の状態によっては安心して過ごすことが難しく、両親ともに体調を崩した中3の頃から家事をすることは日常的なことだった。

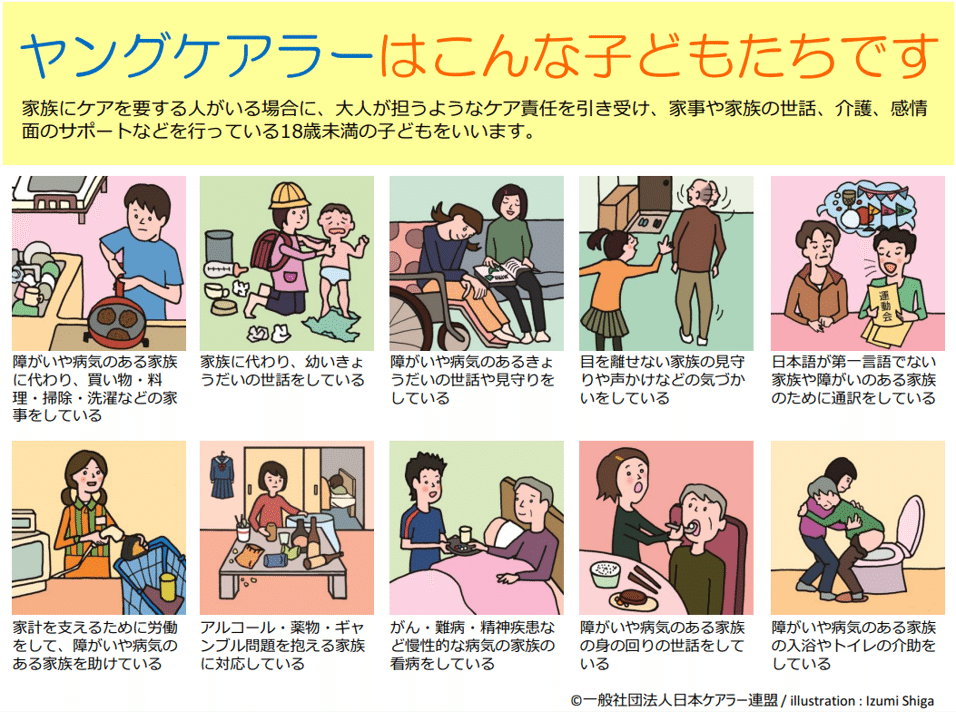

これまで「ヤングケアラー」という言葉を用いてきたが、厚労省が採用しているヤングケアラーの定義を記しておく。

この定義では、ヤングケアラーは18歳未満となっているが、18歳になった途端ケア役割が終わることはほぼないだろう。18歳以降もケア役割を担い、負担が続いていることが考えられるし、大人になってからも生きづらさをもつことはヤングケアラーにおける問題ではよく言われていることだ。私もその一人で、20代後半がとてもつらい時期だった。

「ヤングケアラー」という言葉を使うにあたっての思いも記しておく。

この文章はヤングケアラーという言葉を多用しながら書いているが、正直なところ抵抗があった。それは、一人ひとりの経験や感情はとても個別的であるにも関わらず、しばしばヤングケアラーという言葉を主語にしてそれぞれの大切なものを一括りにしているような違和感をもったからだった。

ヤングケアラーという言葉の前に個があるし、ヤングケアラーであるかどうかに関わらず、すべての子どもの生活が守られる必要があると思っていることを記しておきたい。

小学生まで

友人とよく遊んだ記憶も多く基本的にたのしく過ごしていた。ただ、母のことに関しては、周囲のお母さんと何かがちがうということは感じとっていた。状態に波があり、調子が思わしくないときはとにかく表情が暗く、深く思い悩んでいるようだった。

それを心配して、表情が明るくなるようにと、お小遣いを握りしめてコンビニで化粧品を買って母の日にプレゼントをしたこともあった。暗すぎてか「変わった」言動があるからか周囲と馴染めている様子はなく、学校行事や子ども会で保護者同士の関わりがあると、母はうまくやれているのだろうかといつも心配していた。

つらかったのは、幼稚園のときにいつも遊んでいた友達から突然「マヨちゃんとは遊んではいけないよってお母さんから言われた」と言われたことだった。子どもながらに、母が「変わっている」と感じていた私は、「お母さんのことで?」と聞くと友達は「うん」と言った。

ほかにも子どもの私ではどうしようもできない範疇で起こるつらい出来事はあったのだが、母の状態のゆれを父が支えることで、なんとか生活していたように思う。母の調子がよくないときは父が料理を作ってくれて、園の行事には父が参加し家でもよく遊んでもらった。母も状態が落ち着いているときは私を大切にしてくれて、手先が器用な母は私の服を作ってくれたり、お菓子作りもよく一緒にしたりした。

母は私をつらい目に遭わせたい訳ではないことは大切にしてもらったことからもわかっていた。ただ、状態がよいときやよくないときがあるというゆれこそが不安につながり何も気にせず安心して過ごすということはむずかしかった。穏やかな日々もあったのだが、私が小6の頃から状態が重たくなっていった。

ある日、いつも通り学校に行こうとすると、母が「行かないで」と言う。「いやいや、行くで」、「いや、行かなくていい」、「いや、行く!」みたいなやりとりがあった。私は泣き叫びながら学校に行こうとしていたがそれでも母は反対し、そうこうしているうちに時間は過ぎていった。登校しても遅刻する時間になってしまって、結局学校を休んだ。

ほかにも当時の私には理解しがたいことがあって、私のなかで段々と母との関わり方がわからなくなっていった。

中学生の頃

変わらず状態が安定していなかった母は、同級生のお母さんに「迷惑」をかけたことがあった。父が電話でそのお母さんに謝っていた姿をよく覚えている。

母の状態のゆれを支えてきた父も限界がきたのだろう。ある日「片耳が聞こえない」と言う。病院に行くと、突発性難聴と診断された。父は入院することになったが、聴力は無事回復した。

この頃の私は、母との関わり方がわからないうえに、また誰かに「迷惑」をかけないかと心配していて、とにかくしんどかった。

そして中学1年生の秋頃、学校から帰ってくると母がいなかった。

父はとてもつらそうな表情を浮かべていて、母が病気で入院することになったと話してくれた。当時のことをしっかりと思い出せないのだが、母が病気であることを知らなかった私は、病気であることを知ってほっとしたのはよく覚えている。母の状態のゆれの理由がわかったような気持ちになったのだと思う。

ここから父子家庭状態となるのだが、父は仕事も家事も育児もがんばってくれていた。お弁当はいつも華やかで手の込んだものを作ってくれていた。

困ったことを挙げるとしたら、生理用品を薬局に買いにいくのに緊張したことやからだの成長にあわせて下着の選び方がわからなかったことなどがある。父や兄には相談しづらいことで悩むことはあったが、そうした悩み以外は親族や友人が家の状態を気にかけてくれたりもして、たのしい生活を送れていたように思う。

母がいない分を父ががんばってくれていたところ、中学2年生の頃には、父方の祖母の介護が必要となった。入院中の母との面会や着替えのこともあったことを思うと、父は祖母と母と子どものケアが必要となりトリプルケア状態であった。次第に仕事と家事と育児と介護をしてきた父にも限界がきて、食事はほか弁に頼るようになっていった。家はかなり散らかっていた覚えがある。

そして、父はうつ病と診断され中学3年生の春に2か月ほど入院することになった。

両親ともに家からいなくなるのはさすがにきつく、さみしいと思ったことをよく覚えている。それでも生活していかなければいけない。兄と家事を分担して2人で生活していた。兄とはもともと仲がよかったが、子ども2人で生活しないといけない状況になり不安だったところ、兄がいてくれたことが私のなかで本当に心の支えとなっていた。

また、母方の祖母が片道2時間弱かかるところ週1・2回の頻度で家事をサポートしに来てくれた。さらに、遠方に住む父の弟や母の妹がはるばる来てくれて、私と兄が通う学校に事情を説明しにいってくれた。家の事情を理解した私の担任の先生は、私をスクールカウンセラーにつないでくれて、私はそこで苦しさのあまり号泣した。なんとか日々を送っていたが、泣きまくったことで実はしんどかったのだなということに気づいた覚えがある。

そして、父が退院した。その後も体調はよかったりよくなかったりしていて、私が担う家事の量も増えていった。

高校生の頃

高校生になり、家はよくいえばシェアハウスをしているような状態になった。父も兄も私も生活リズムが合わなくなり、それぞれがそれぞれの時間で仕事や学業、家事をするようになった。

そのような訳で、高校生のときは家事をしなかった日はない。洗濯をしないと明日着る服がないし、買い物に行かないと食事の用意ができないし、と家事はごく当たり前のことだった。

この頃、母は引き続き入院をしていて、数か月に一回面会や外出をしていた。母と過ごせることはうれしいことのようで、母の姿が子どもの頃とは変わっていて悲しかったことを覚えている。薬の影響だったのかもしれないが、表情はなく、歩き方はおぼつかなく見守りが必要な状態であった。

調子がよくなさそうなことはほかの人にもよくわかるようで、外出のときはそうした母を不思議そうにみるまなざしがとてもつらかった。さらに、一緒に過ごさなくなるうちに関わり方が余計にわからなくなっていたことや自分が母をケアする側にまわることへのどこか悲しさもあった。

そして、父も体調が思わしくないときがあった。学校から帰ると家で父が寝込んでおり「仕事は行かんでいいの?仕事に行きなよ」と声かけをしたときに、涙まじりの大きな声で「死のうと思ったこともあるんやからな」と言われた。

いまとなってはそれだけしんどい思いをしていたからこそ出た言葉だったのだと思うのだが、子どものときは聞いてつらい言葉で、返す言葉がなく部屋に向かった。ケアというと身体的な介助を思い浮かべがちだが、私のように、ヤングケアラーは家族の感情の受け皿となっている場合があり、感情的なサポートをしていることも少なくない。

このような感じで、日常的な家事や母や父との関わりのなかで悲しみやつらさを覚えていた。また、高校生にもなると友人との関わりのなかではっきりとほかの家とうちはちがうことがわかるようになり、自分の置かれた状況を悲しく思うこともあった。

ただ、病気である母や父を責めてもどうしようもない訳で、行き場のない悲しみやつらさをよく抱いていたのを覚えている。比べても仕方がない、幸せの形は人それぞれだと思うことで、感情に折り合いをつけていた。

当時はいつもぎりぎりのところにいるような感覚だったが、自分と同じ状況を共有している兄がいたことは本当に支えだった。兄がいなかったら心がすさんでいたと思う。

このように書く一方で、きょうだいが自分たちの置かれた状況を何とかしようと支え合うことを美談にするのは問題を見えづらくする。兄にもきっと大変なことがあっただろうし、兄のことを「やさしくていい兄」などと言うのは問題含みだと思っているが、兄には本当に大切にしてもらったと思っている。兄がいなかったら本当に私はどうしようもなかったと思うほど兄の存在は大きかった。

詳しくは省略するが、この頃は友人や学校の先生、ほかにもたくさんの人たちに助けてもらった。苦難な環境に陥っても誰かに助けてもらった経験は、大人になっても私を支えてくれている。当時関わってくれた人に、心から感謝したい。

次の投稿では、私が20代後半に母の退院に向けて私が抱いた葛藤や気づきの話をしたい。

▼次の話はこちらから

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?