宇宙から地球を見る、ということ

こんにちは、こおるかもです。

今日は宇宙開発の話。

いきなりですが、これから4枚の画像をお見せします。すべて、宇宙から撮られた画像ではあるのですが、それぞれが、何を写しているのか、どんなふうに撮られたのか、考えながら眺めてみてみてください。

1枚め

これは、エジプトの砂漠です。砂漠のど真ん中に、円形農場と呼ばれる、完全に機械化された農場システムが運営され、トウモロコシや穀物が栽培されているそうです。

これは光学画像と呼ばれるもので、いわゆる普通のカメラと同じ、太陽を光源とする反射波を人間の目と同じように捉えた画像です。

2枚め

これは、アメリカニューメキシコ州のアルバカーキという街の様子です。

色は何を表しているかわかりますか?

これは温度を表しています。夜間の画像だそうですが、人工物である建物や道路が、どれくらい熱を発しているかよくわかります。

この画像は、熱赤外と呼ばれる、先程の可視光よりも短い波長の波長域を捉えた画像です。

3枚め

こちらは、画像にすでに答えが書いてありますが、ある地域の降水量を撮影生たものです。

ではどうやって降水量を測っているかというと、それはレーダーで雲の厚さと、雨粒の大きさを測っています。電波が雨粒に反応するためには、非常に高い周波数のマイクロ波が必要となり、約30GHz, (波長でいうと1cm)の電波を使っています。

実は、こうした高い周波数のマイクロ波は、通常の光学カメラのような解像度(1ピクセルに相当する地面の幅)を実現することが難しく、この降雨レーダーでは、1ピクセルが約5kmの解像度で撮影されています。

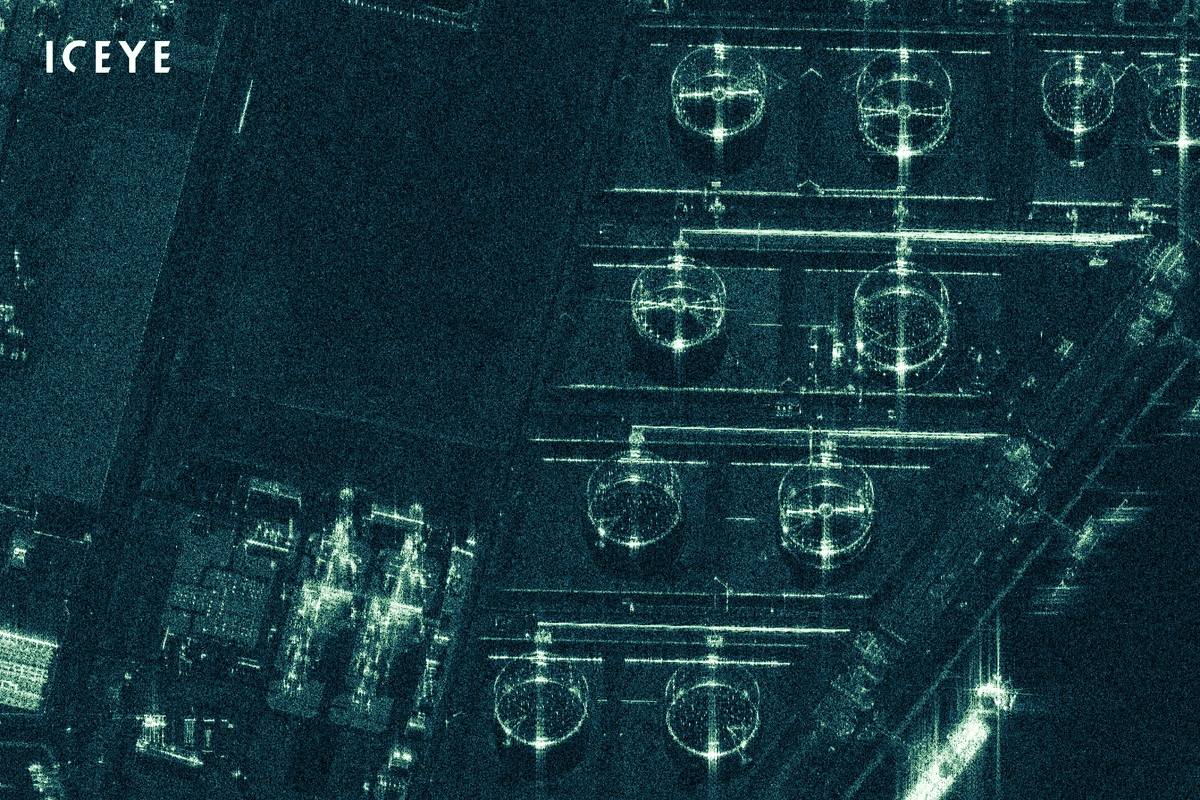

4枚め

最後の画像は、オランダ・ロッテルダムにある、石油オイルタンクを写した画像です。

どうして白黒なのかというと、これもレーダーで撮られた画像だからです。しかし、このレーダーは、合成開口レーダーと呼ばれる、とてもとても難しい、でも原理がわかると奇跡としか言えないような技術が使われていて、それによって脅威の解像度(この画像は、なんと25cmの解像度)を実現しています。

ちなみに詳しく知りたい方はこちらがとても良記事です。

このように、今世界ではいろいろな方法で地球が観測され、その技術も日進月歩。

ぼくが仕事にしているのもまさにこうした、「宇宙から地球を見る」技術なのですが、今日はなぜ僕がこの分野にモチベーションを感じているか、書いていきたいと思います。

最初に長い前置きですが、先日この本を読みました。

この本は、1970年代のNASAによるアポロ計画で宇宙を経験した宇宙飛行士に対して、哲学者であり批評家の立花さんがインタビューした、というもの。

地球に帰還した宇宙飛行士が口々に、「神がいることを確信した」とか、「神なんていなかった」とかテキトーなことを口々に言っています。

ぼくとしては、どうして宇宙へ行くという経験が、他の経験に比べて特殊で、彼らの言葉をさも「ありがたいお言葉」のように受け取る必要があるのか、正直言うとよくわかりません。

もし、ある体験がその希少性のゆえに宗教的な権威を持つのだとしたら、もはや宇宙体験はそうではないという時代にきています。今はもう誰でも、お金さえ払えば宇宙へ行ける時代です。もし宇宙へ行ったことのあるひとの言葉を、「大金を払って宇宙へ行った」というただそれだけの理由で重み付けするなら、それは単に拝金主義になりかねません。

しかしながら、こうした「直観的体験とその宗教的解釈」に関する問いは、先日解説したカント的世界(直観と理性に基づく実体世界と、実践理性に基づく超越論的世界の二元論)をどうやって克服するか、というテーマともつながる、えてして人間に根源的なものでもあり、簡単に切り捨てるわけにはいかない、とも思っています。

そんな中、注目したい発言もありました。それは、複数の宇宙飛行士が、「宇宙から地球を見ると、人為的な環境破壊よりも、自然に発生する自然現象の方がはるかに大きな影響を持っているように見えた」といったものです。

そうした発見から、帰還後に自然環境に関する啓蒙活動(必ずしも保護活動を意味しない)を始めた宇宙飛行士もいたそうです。

前置きが長くなりましたが、僕が宇宙開発を志したのも、実はこうしたところにモチベーションがありました。

つまりそれは、「地球環境を正しく測り、正しく向き合う」ということでした。

より直接的には、僕が学生の頃に震災があり、原発問題があり、それ以来、エネルギーと環境問題ということが、政治の場においてさえ極めて感情的に語られるようになりました。

そうしたときに、そもそも地球って正しく測れてるの?データってどのくらい正確なの?という疑問が、地球観測という宇宙事業に引き寄せられた最初のきっかけでした。

もう一つのモチベーションは、フェイクニュースが叫ばれ、変なひとが大統領になったり、ポスト・トゥルースの時代と呼ばれるようになった今、「本当に正しいデータ」はどこから来るのか?という期待に応えるのに、地球観測という事業はうってつけだと思ったことです。

宇宙からの地球観測は、きわめて真実性の高いデータが取れます。

たとえば、熱赤外線の観測による、自動車工場の稼働率の推定、合成開口レーダーによる、オイルプラントの貯蔵量の推定などによって、各国のエネルギー消費量や、GDPなどの経済指標などはいまや筒抜けです。

他にも、例えば去年話題になった、中国のスパイバルーンを正確にトラックしたのは、衛星データのおかげでした。

まず衛星データでファクトチェックする、ということは、これからの時代、最も基本的なデータサイエンスになると思います。

最後のモチベーションは、実際にぼくが国の組織で宇宙開発を直に経験したことですが、政府系のプログラムで走っている衛星データの利用は制限が多くあり、あまり自由にデータが使えるわけではなかったり、政治的なゴタゴタに巻き込まれるので、もっとプライベートセクターががんばらなきゃいけない、と思ったことです。

これは、正直どこまで書いていいのか迷うのですが、ぼくが就活していたとき、ちょうど日本の宇宙機関であるJ○X○と、国際協力を行うJICAが協定を結び、衛星データの共有などを行うことが発表され、ぼくはとても興味を持ちました。

その後、JA○Aが主催したあるイベントに就活生として参加した時、パネラーとして参加したJICAの方が、「J○○○衛星は世代ごとに同じ画像センサーが搭載されないため、データの継続性が担保されない」ということを課題として述べていました。

その時、答弁にたった○AXAの某理事の答えは、簡潔にぼくが翻訳するならば、「J○X○の地球観測衛星の予算の出どころは主に文科省であり、したがって学術研究が一番の目的であり、次に作る衛星は前号機よりも技術が進化しているという説明がないと、予算がおりない。だから全く同じ衛星を作るということは○AXA衛星としてはありえず、前号機の設計・製造を担当した民間事業者が自社事業としてやるしかない」というものでした。

「終わってんなJAXA」とぼくは思いました。

まぁ、オチとしては、そこで答弁した某理事は、翌年ぼくが新人配属された部署の部門長となり、ぼくの研究に予算をつけてくれたので、いまではまったく頭が上がらないわけですが笑。

ともあれ、ここで言いたいことは、民間ビジネスとして地球観測事業が軌道に乗らないと、地球観測データの質が維持されず、量も増えず、結局地球規模の課題の解決にも時間がかかる、ということです。

だからまず、地球観測で儲かる世界にしたい、というのが今のぼくの最大のモチベーションです。

そのためには、前職には申し訳ないのだけれど、研究開発よりも、ビジネスをやったほうが絶対にインパクトが大きいと確信し、国の組織から出て、いつ倒産しても不思議のないバランスシートを抱えたゴリゴリのスタートアップへ転職したわけです。

もちろん、イチ・プレイヤーとして貢献できることはとてもとても小さいですが、自分の中でモチベーションがはっきりしていれば、大小はあまり気にならないかな、と思っています。

というわけで、これが宇宙開発のなかで地球観測というビジネスをそれなりにがんばっているモチベーションになります。

だけど実はこの記事を書いているとき、いつも楽しく読ませていただいているカニカマとまとさんがこんな記事を書いていらっしゃいました。

かっこつけて自分の仕事のモチベーションを書きましたが、多くの部分はしょせん後付けです。意識していたことももちろんないわけじゃないけれど、振り返ってみて、都合よく話がつながっているように思い込んでいる、というのは多分にあります。

まぁ、たとえ思い込みだとしても、少なくとも自分のやっていることに自信をもつために、過去の自分の経験を「Connecting Dots」することは大事かな、と思いますので、そういう点でみなさまの参考になればと思いました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

ちなみに、ここで紹介したJAXAの講演会のようつべが残っていたのを発見してしまいましたのでさらしておきます。

JICAの方の発言:1:12:48頃

JAXA理事のこの発言に対応した答弁:1:49:00頃

ついでに、ぼくの事前アンケートの質問が採用された様子:2:02:00頃

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?