足りない結果 - 2022 J1 第9節 浦和レッズ vs ヴィッセル神戸

浦和レッズをもっとサポートするためのコミュニティ「DIALOG」で掲載されている記事です。

この記事でわかること

神戸の鍵、サンペール

浦和が狙った「外」

大畑がチームにもたらす幅

10人での戦い

優勝に必要な結果

1-0で敗れた京都戦から中3日、ホーム開幕の神戸戦を迎えました。

事情が事情のため、岩尾が復帰した以外は同じメンバー。大畑が初スタメンでしたが、事前に予定されていたであろう45分で交代しました。

試合開始直後、展開が落ち着く前に失点しますが、その後は概ね狙い通りにプレーできていたと思います。

しかし65分に明本が退場、30分を10人で戦うことになった浦和は撤退して耐え切ろうとしますが失点し、痛いドロー決着。

一方で、11人で戦った時間帯の内容にはある程度の手応えを感じたのではないでしょうか。

その内容、浦和の狙いと、10人になってからの苦しかった展開について解説していきます。

神戸の鍵はサンペール

試合開始早々、ゲームの構造や流れが落ち着く前に試合が動きました。

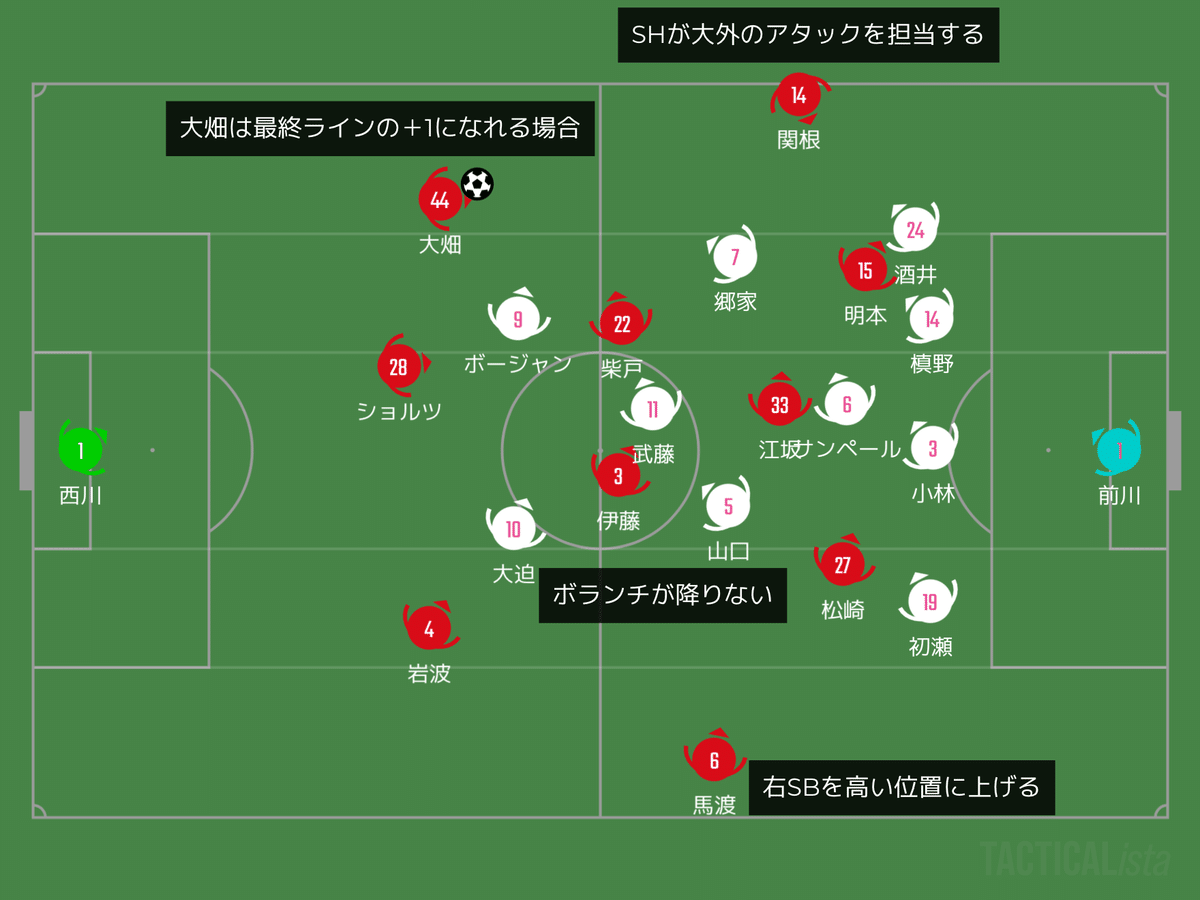

神戸は中盤がダイヤモンドのシステム。幅を取る役割をSBだけが担いがちなため、そこに課題を感じているようでしたが、中央には強力なタレントが揃っています。

ビルドアップの出発点はサンペールにやや依存気味。したがって浦和の2トップは、CBにプレッシャーへ行かない方が意識的にサンペールをケアする配置を取っていました。

前線は中盤背後に陣取った大迫・武藤とボージャン、IHの郷家と山口蛍らが状況に応じてDFラインの背後を狙い、サンペールやSBから配球されます。

浦和は一番危険なサンペールを消すために、槙野と小林にある程度ボールを持たれることは許容していました。

しかし3:30に左サイドからボールを受けたサンペールから逆サイドに展開され、アーリークロス。コーナーキックへと逃れましたが、その崩れから松崎がPKを献上。

浦和の守備は昨年からそうですが、サイドに追い込んでそのまま同じサイドでボールを奪うことが基本です。

ですので、危険なサンペールにサイドを変える展開を許したことは良くない点でした。

PKは西川のビッグセーブで防ぎますが、直後のスローインから失点。武藤の技ありゴールだったとはいえ、もったいない失点でした。

試合が落ち着いてからは浦和2トップのマークを嫌がったサンペールが、25分ごろからCB間まで降りていく形に変化します。

とはいえ、その分CBが開いた立ち位置を取ってSBがWG化するなどの機能性は神戸からは感じませんでした。

2トップ脇から多少は運ばれてしまいますが、最後は中央のタレントを活かす攻撃なので、浦和のゾーンが崩れなければ大きなピンチを迎える雰囲気はありませんでした。

浦和の狙いは神戸の外側

浦和の攻撃を見ていきましょう。神戸の守備に対しては、冷静に出方を見てボールを動かせば、さほど苦労することはなかったように思います。

武藤と大迫の2トップと、その間のボージャンが最初の守備者になりますがそこまでプレッシャーを感じることはなく、CBとボランチを中心に2トップ脇と間を出し入れして神戸の陣形を寄せる繋ぎができていました。

また、ボージャンはプレスバックをあまりしないため、最初のラインを越えれば神戸のブロックは4-3の7枚になりがちです。

中盤3枚ではピッチの幅をカバーするのは難しいですし、間も空きやすくなります。

また、サイドの選手がSBしかいないシステム上、神戸のサイドは手薄。

浦和は中盤の間を出し入れしてサイドに寄せ、逆のサイドにボールを移動してSBを引き出し、その裏を起点に神戸の最終ラインに穴を空けることを狙っていたと思います。

弱点を突いた同点ゴール

実際に同点に追いついたのもこの狙いからでした。

神戸2トップがプレッシャーをかけますが、その脇でボールを持った大畑に出ていくのはIHの郷家です。

これに合わせて関根が引くと、SBの酒井高徳を引っ張って背後のスペースを創出できます。

明本の競り合いとトランジション(攻守の切り替え局面)を制した浦和は、そのまま同サイドの同じようなスペースを使ってペナルティエリア内に侵入、松崎のゴールで即座に同点に追いつきました。

https://twitter.com/REDSOFFICIAL/status/1496429814785667078

左SBに大畑がいる価値

同点ゴールの起点は大畑からでしたが、左利きかつビルドアップの出発点としても振る舞える彼の特長が出ていたシーンではないでしょうか。

基本的にプレッシャーは内側からかかるので、右利きと比べて右足でトラップ→左足に置き換える動作がひとつ減りますし、相手からボールを隠した状態で保持できます。

2得点目につながるコーナーキック獲得も同様です。

前線からのプレスでボールを蹴らせ、回収した局面から。ここでも江坂がSBの裏に流れており、中盤の横でボールを持った大畑が内側から武藤の圧力を受けながら頭越しのパス。

2トップ+ボージャンはプレスバックしないので、神戸の守備隊は7枚になります。

そのため1得点目の関根と同じく、対人守備が得意ではないサンペールに対して大きめのスペースを確保した大畑が仕掛けてコーナーキックを獲得。

昨季の課題であり、キャンプでも重点的に練習したという情報のあったセットプレーからの得点はチームにとっても大きな成果でしょう。

https://twitter.com/REDSOFFICIAL/status/1496431339402567686

大畑はチームの配置の幅を広げる

昨年までの浦和の左SBには、山中か明本が起用されていました。

彼らも左利きではありますが、ビルドアップの出発点として振る舞えるわけではないという特徴上、大外や高い位置に張らせる左肩上がりの陣形にすることが基本でした。

左側のビルドアップはショルツの役割で、左SBは山中のクロスや明本のゴール前への侵入など、崩しの局面で関与してもらう設計。

しかし大畑は崩しの関与もしながら、昨季終盤の酒井のように最終ラインの+1としても振る舞えます。

また、鳥栖で見せていたように外切りのプレスで左足側を塞がれた場合でも、内側にドリブルで運べる能力も兼ね備えています。

そのため、たとえば誰が+1になるか?という部分で試合中のオプションが増えるなど、チーム全体の配置バランスや前進方法に幅をもたらし、相手に選択肢をより突き付けることが期待できます。

昨年11月末に全治3ヶ月の大怪我を負っていたわけで、コンディション的にはまだ試合に出るレベルではなかったと推測できます。

時間が経つにつれて守備の局面で後手を踏むことが多くなりましたし、45分の交代は予定されていたものでしょう。

一方で、そんなコンディションの中でも特に攻撃面では可能性を感じました。今後が楽しみです。

狙い通りの決定機

29:00の松崎の決定機も神戸の外側を突く狙い通りだったでしょう。

西川から始まったビルドアップは空きやすい場所に立ち位置を取った馬渡を使ってから2トップ+ボージャンの周りを出し入れ。

神戸の陣形を浦和の右サイドに寄せてから、逆サイドのショルツへ展開しました。

この瞬間に神戸の中盤の間はかなり広がっています。

ここで前進に絡んだ3人は、リカルドのチームで個人に求められる役割や立ち位置を遂行しました。

郷家の背後で待つ関根

相手中盤ラインの背後で待つ大畑

すぐにパスを出さずに郷家に向かって運ぶドリブルをするショルツ

これにより、確保したリソースを相手の「背後」にしっかり残しておくことができ、最後の崩しに繋がります。

左右に揺さぶって中盤の横で大畑がボールを持つと、神戸はボージャンのプレスバックはなく4-3ないしは4-2のブロックになっています。

ショルツが郷家を釘付けにし、背後でボールを受けた大畑にはSBの酒井高が出るしかありません。

その動きを見た関根が裏に移動。この動きで酒井高のプレスを一瞬遅らせて大畑に時間とスペースを提供し、槙野を釣り出すことに成功しました。

その結果、神戸の最終ラインはひとつずつズレるしか手立てがなくなり、その分の余白を松崎が使うだけでした。

ここで決まっていれば・・・のシーンでしたので、決めて欲しかったですね。

明本の退場と撤退の選択

後半も引き続き相手の3トップ間を使いつつ、3センターの引っ張りと、SBを前に出させて最終ラインをズラしていく攻撃は機能していました。

56分のシーンも岩波が相手を引きつけつつ、松崎と酒井が相手を引っ張り出した裏に明本が入ってロングボール。

しかしこの競り合いから明本が退場し、ゲーム展開は一転します。

30分超を10人で戦うことになった浦和は、関根にWB的な役割を課した5-3-1の撤退に切り替えました。

神戸にはボール配球の面でサンペールという強烈な個がおり、前述の通り11人でもある種特別な対応をしていたので、1人少ない中で4-4-1の前からのプレッシャーは厳しかったように思います。

ましてやイニエスタが入ってくることを考えると尚更。

さらに大迫や武藤などの個が前線にいるので、ハーフスペースを埋める意味でも5バックは致し方なしだったと思います。

神戸は64分に汰木とイニエスタを投入。サイドのポジションを作ってその周囲をイニエスタが絡んでいく形に変更しました。

1人多いことでSBが常に高い位置をキープできるようになった神戸にサイドからの攻撃が加わり、浦和はペナルティエリア内で跳ね返し続けるしか手立てがなくなってきました。

それでも割り切るしかない浦和は76分に犬飼を投入。エリア内での空中戦で力を発揮し、何回も跳ね返してくれました。

しかし、ペナルティエリア内に撤退すると以下の事象が発生した場合にリカバリーする手立てがなく、失点に直結します。

ピンポイントのクロスが入った場合

意図しないボールのこぼれ方など、何かしらの偶発的な事故が起きた場合

今回は前者、イニエスタのクロスが槙野へピンポイントで合ってしまい失点。

最後は2−2の引き分けになんとか持ち込んだ形になりました。

まとめ - 優勝へ、求められる結果

前節に引き続き、内容としては勝ち点を落とすゲームではなかったと思います。

しかし、結果として2試合で5ポイントを落としたことは、優勝を考えるうえでは非常に痛いです。

優勝ラインを勝ち点70前後と考えるなら平均勝ち点2はマストですし、頭ひとつ抜けるチームがある場合は70後半〜80に乗ってしまうことも考えられます。

そう計算すると、巻き返しは必須で、正念場と捉えても良いかと思います。

当然、明本の退場は結果に大きく影響しました。

守備のスイッチを入れること、前線で収められること、相手最終ラインの裏を根気よく狙っていく選手は今の浦和には少なく、戦術的な観点からも希少性が高いので価値のある選手です。

10人で戦うことを余儀なくされましたが、それと同じぐらい次節のG大阪戦の出場停止は大きく影響するでしょう。

内容は及第点

一方で、神戸の構造上の弱点を見て使うことや、前節に比べて繋ぐ意思が見えたことは良かったと思います。

既に欠かせない戦力となった馬渡もそうですが、大畑や松崎に関しても、戦術上のフィットに要する時間が少なそうなのもポジティブなポイントでした。

ただ、ボールを保持して相手を押し込み、ボールロスト後の再回収に繋げて攻撃の時間を長くして、ゲームを自分たちの支配下に置き続けるという本来の理想の姿はまだ見せられていません。

メンバーの不足とそれによるコンディションの問題は3月の中旬まで続きそうですが、前述の通り平均勝ち点2へ戻すことは必須になります。

次節は片野坂監督を迎えたG大阪。明本の不在をどうカバーするのか注目です。

良い内容ながら、退場でゲームが壊れてしまった今節。レビューを読んでの感想や意見はぜひ下記Twitterの引用ツイートでシェアしてください!

📝戦術分析レビュー

— KM | 浦和戦術分析 (@maybe_km) February 24, 2022

足りない結果 - 2022 J1 第9節 #浦和レッズ vs #ヴィッセル神戸

⏰読了まで:約7分

◆浦和が狙った神戸の「外」

◆大畑がもたらすチームの幅

◆優勝に必要な結果

♦️神戸戦RV、書きました。感想・意見ぜひ引用ツイートで!#urawareds #visselhttps://t.co/cUSGonGUlP

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?