スタートアップのプライシング戦略要諦【サービス業 編】

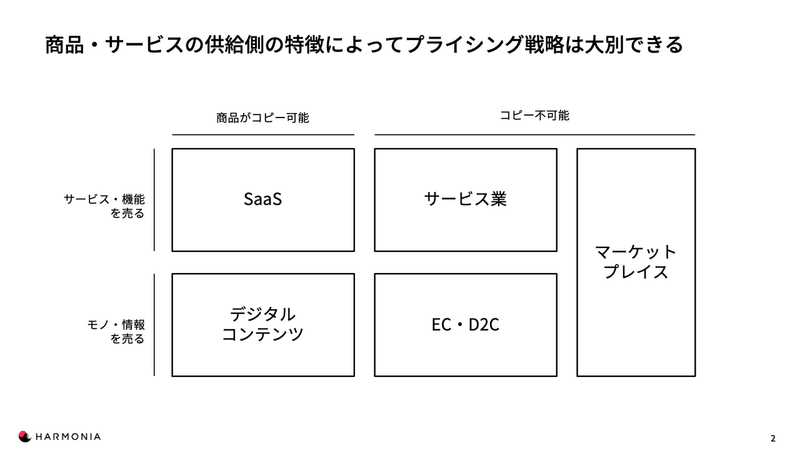

ベンチャー、スタートアップが手掛けるサービスの代表的なカテゴリーについて、それぞれのプライシング戦略・価格設定の要諦を考えるシリーズ。

主に商品・サービスの供給サイドの特徴によってプライシングの考え方が変わるため、5つのカテゴリーに大別してまとめています。

第3回はサービス業編。

ラクスル、GO(配車アプリ)、ミュゼプラチナム、nearMe、LUUPなど。

印刷、デリバリー、モビリティ、宿泊、エステなどの”サービス”を提供しているビジネスです。

海外のテック企業で言えばUberやLyft、Instacart。そして貸出サイクルは長めですがWeWorkなどのレンタルオフィスもこのカテゴリーと言えます。

より伝統的には航空会社やホテルがこのカテゴリーの代表格で、これらの業界で発展したプライシング戦略やテクニックから多くを学ぶことができます。

●稼働率で収益が決まる

サービス業は一般に固定費が高く、確保している資産(機器、車両、客室、座席、人員など)をどれだけ多く利用してもらえるかで収益が決まります。

この、資産が有効に利用されている割合を稼働率と呼び、資産の利用数 ÷ 確保している総数(あるいは時間)で表されます。

カーシェアで言えば車が借りられている時間は「稼働中」の状態で、駐車場に置かれている状態は「非稼働」の状態。稼働中でも非稼働でもかかるコストはさほど変わらないので、単価を安くしてでも出来る限り高稼働状態を目指す必要があります。

一方で、サービスを利用できない、予約できないという状態が続くとユーザーの不満に繋がるため、充分なキャパシティも確保し続けたい。

余らせすぎてしまわないように慎重に需給を見極めながら、適切に車両、対応地域、人員などのキャパシティを拡大していく。これがサービス業のスタートアップの基本的な成長の道のりです。

●セグメント毎の需給状況の見極めと、稼働率コントロール

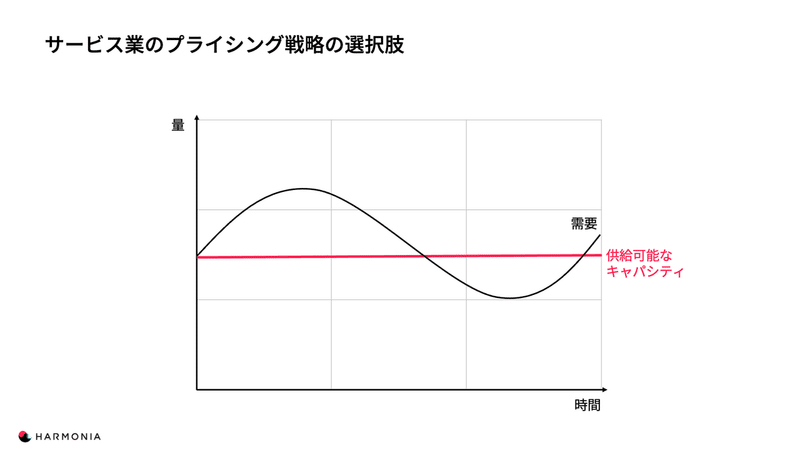

周期的なものであれランダムなものであれ、サービス業の需要には波があります。一方で供給量は短期的には変えられないことがほとんど。極端な例ではホテルなどは、一度建てたら供給(=客室数)を増やしたり減らしたりすることも、ロケーションを移すこともできません。

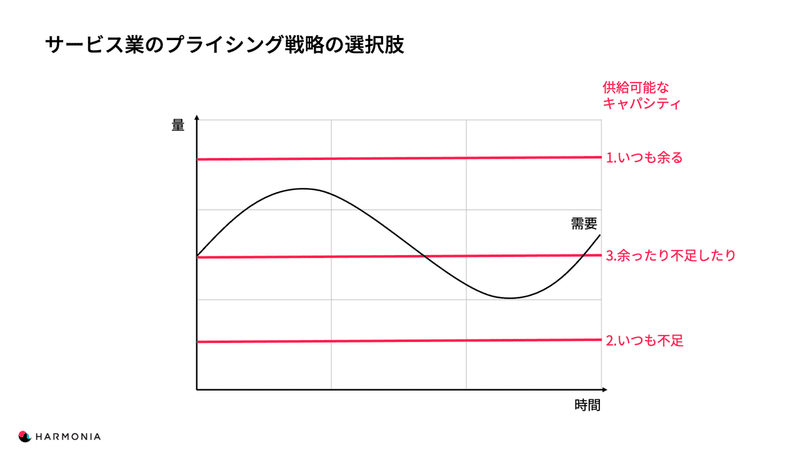

サービス業の需給の状況は次の2軸のグラフで表せます。

縦軸に需要・供給の量を取り、

横軸に時系列(時間帯、曜日、季節などそのビジネスの特性にあったもの)を取ります。

ごく単純化するとサービスの現状は次の3つのいずれかになっているはず。

1. いつも余っている(供給過多)

2. いつも不足している(供給過小)

3. 余ったり不足したり(需給均衡)

この状態はセグメントの区切り方で変わります。全体平均で見るよりも、サービスを提供している地域ごと、機器や車両の種類ごと、座席や客室のグレードごと等に分けて見ていくことによってギャップを捉えやすくなります。

ここから考えられる打ち手の方向性もシンプル。

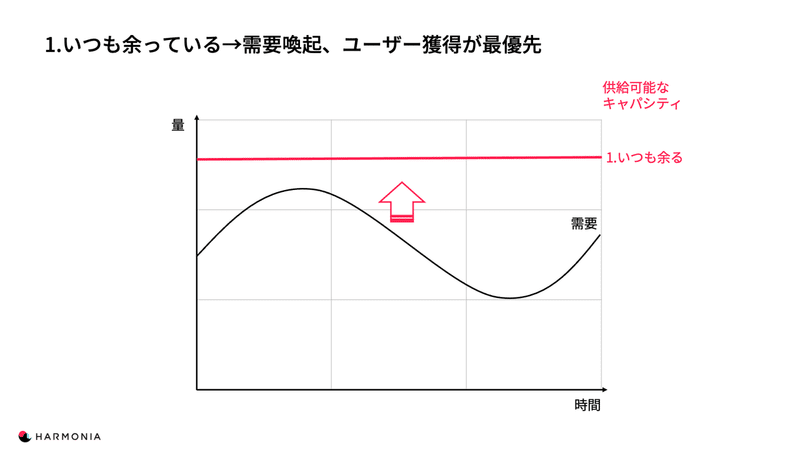

1. いつも余っている→需要喚起、ユーザー獲得が最優先

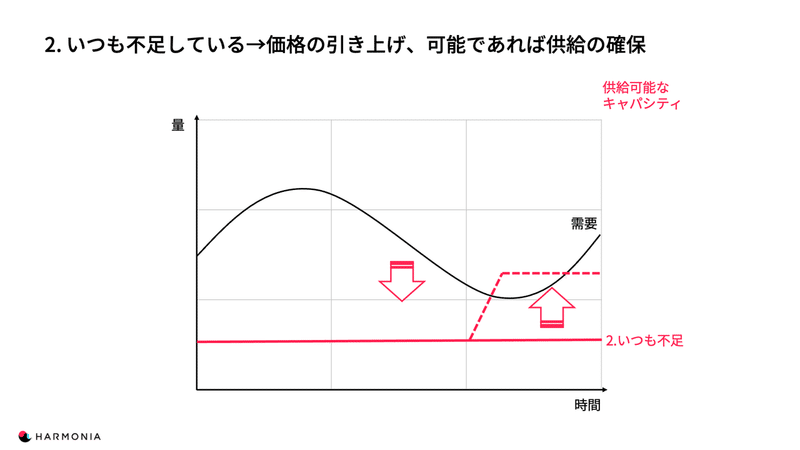

2. いつも不足している→価格の引き上げ、可能であれば供給の確保

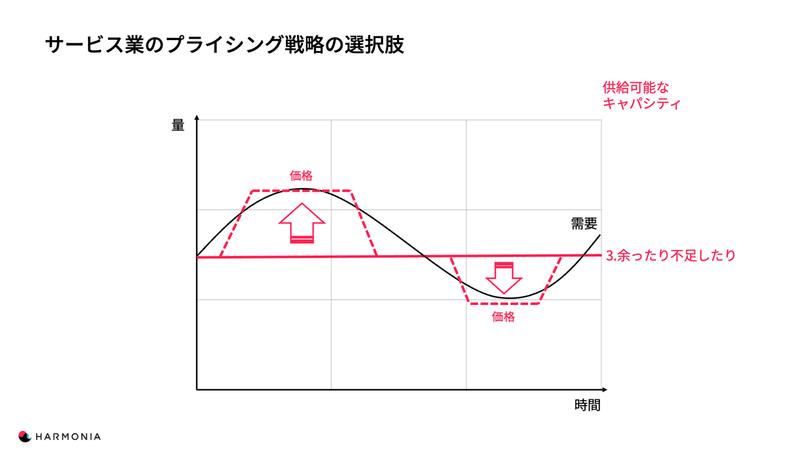

3. 余ったり不足したり→価格に変化をつけて需要を散らす

1. いつも余っている→需要喚起、ユーザー獲得が最優先

言わずもがなですが、稼働率の低い状態が続いている場合には、すべきことはプライシングやサービス拡大ではなく、ユーザー獲得です。

プロモーションや無料体験などでユーザーを拡げ、まずは時々でも売り切れが生じるような状態に持っていく必要があります。場合によっては、確保しすぎてしまった資産を処分して固定費を削減したり、可能であれば別の地域に移すことも考えられるでしょう。

もともとの需要が低いセグメントや市場においては、「値下げ」をしてもあまり需要の引き上げには繋がりません。厳しい市場での価格競争に陥ってしまわないよう注意が必要です。

2. いつも不足している→価格の引き上げ、可能であれば供給の確保

高い稼働率が続いている、売り切れ(満員)が頻発しているという状態ならば、価格の引き上げを行うべきです。全国共通の設定をしていて価格を変えづらいという場合には、「地域別価格制」の導入からが始めやすいでしょう。

もちろん、可能であれば供給の追加確保を行います。ただし、そのセグメントの将来の市況を見据え、需要の減少や、競合の参入による供給増が予想される場合には、今度は供給過多の状態になってしまわないように慎重に判断すべきです。

3. 余ったり不足したり→価格に変化をつけて需要を散らす

この状態こそがプライシングの本領発揮。航空、ホテル、バス、スポーツ業界などではダイナミックプライシングが取り入れられ、その手法や技術はレベニューマネジメントと呼ばれています。こうした業界に学び、価格に変化をつけ、稼働率が丁度よい状態を保つことを目指します。

いきなり刻々とアップダウンするようなプライシングに取り組む必要はありません。業界としてのハードルもあるでしょう。

肝心なのは需要の高い時期と低い時期にいくばくかでも価格の差をつけて、需要の低い時期の利用を促すこと。

例えば、利用の集中する繁忙期に「ピーク時追加料金」を設ける、空いている時間帯に「オフピーク割引」を設けるなど、オプション課金の施策であれば基本料金の変動よりも取り入れやすいはず。

他にも、納期や利用時間にゆとりを持たせた注文を安くして、サービス提供側で空いている枠に当てはめていくことでも稼働率をコントロールできます。

ラクスルは印刷サービスで納期に応じて価格に差をつけています。Chompyは「らくとく便」という送料無料のプランを設け、逆に同時間・同地域にまとめて配送をすることで効率を高めています。

状況に応じたプライシングの究極の例は、供給サイドまでダイナミックにしたUberです。Uberは「サージプライシング」と呼ぶ機能によって、高需要時には利用者サイドの料金を1x~3x程度に変動させます。加えて、タクシーがつかまえられないという顧客体験を避けるために、ドライバー側に支払う報酬額も瞬間的に引き上げ、該当エリアにより多くのドライバーが向かうように促しています。

こうした仕組みは、国内でもギグワーカーの活躍するデリバリーサービスの多くで取り入れられています。

ーーー

サービス業におけるプライシングとは、事業の拡大を維持しながらも、セグメントや時期によって異なる需給の絶妙なバランスを取り続けるための、大きな武器と言えるのではないでしょうか。

お読みいただきありがとうございました。何かお手伝いできることがあれば、いつでもハルモニアや自分に声をかけてください。

ーーー

参考リンク

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?