20240412 専門用語と検索用語と「たほいや」

ゼミの学生にCiNiiをつかった論文探しの課題を出したのですが,やはり初めてだと「幸せ」とかの大きすぎる言葉で検索して収集がつかない状態になるなあと。

今「幸せ」で調べると12584件,これは収集つくはずないですなと。

そこで「ハッピネス」とか「主観的幸福感」とかで調べてみると心理系に絞られやすくなるし,尺度とかを用いたものに絞られやすくなると思いますよ~とアドバイスしてみました。

こんな感じで「一般的につかわれている概念」と「心理学研究で検討されている概念」の橋渡しをするのが心理学の研究の第一歩なのかなと思うのですが,こういうのは心理学の研究をいろいろ見聞きして専門用語の知識がついたからこそできることなのですかね?

それとも,別に専門用語としての知識がなくても,検索全般に関するリテラシーを有している人であれば,専門外の領域でも検索の効率がよく目的の論文までたどり着きやすいのかなあと。

このあたり,知能の構造の「2因子論と多因子論」に相当しそうで,研究に限らずさまざまな分野の検索に有効な「一般的検索知能」というものを想定可能であるか,そういうものはなくて領域固定の検索能力がそれぞれ独立して存在しているのか,という問いなのかなあと。

いろんな領域の研究者を集めて,それぞれの専門外の論文の検索をしてもらって,その検索スピードとか正確性に違いがあるのかなどを調べてみると面白そうだなあと。

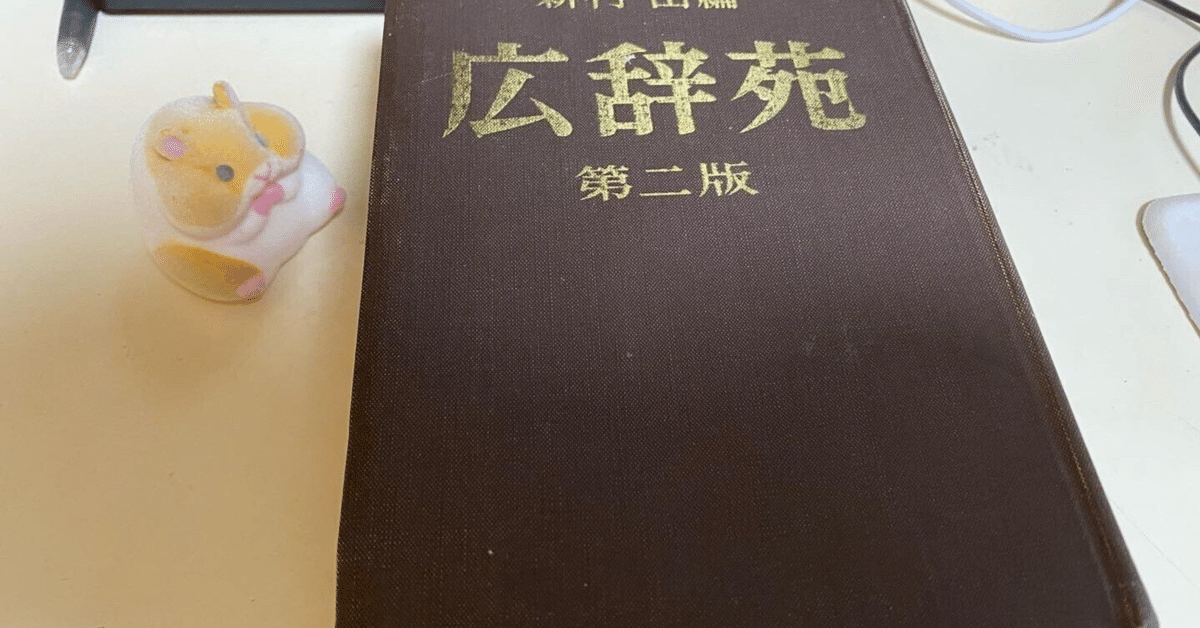

なんかそんなこと考えているとなぜかふと「たほいや」を思い出しました。あのゲームも,いろんな分野の人を集めて行うと「偽の説明の作り方に研究分野の特徴」が出やすく,そのため「誰がその嘘の文章を作ったか」という視点から嘘を発見できるのではなどと。

ちなみに「たほいや」をCiNiiで検索すると13件。その中で一番新しい論文は以下のものでした。

【書誌情報】

高倉暁大 2019 「図書館たほいや」を使った読書推進のススメ. 図書館評論, 60, 3 – 13.

内容はpdfないので読めませんが2019年になってもまだ生き残っているのがなんだかうれしいなあと。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?