20240611 学校と祭の関係 七夕祭について

これまで「祭心理学」というタイトルでこのNOTEを書いてきて,祭と心理学の関連には関心を高く持っていましたが,祭と教育とか祭と学校についてはそこまで関心を払えていなかったなあと思ったので,一念発起して「祭 学校」でCiNii検索をすると1963件!

当然ながら学校なので「文化祭」「体育祭」「50年祭」などに関した研究が多く,それらには私は関心が無いのでどうやってそれらを省きながら文献探しをすればいいのかなあと思案しているところで運よくすぐに魅力的な論文が目に入りました。

【書誌情報】

川田 耕 2024 近代日本の七夕祭:国民の夢の道のり. 京都先端科学大学経済経営学部論集, 7, 61 – 75.

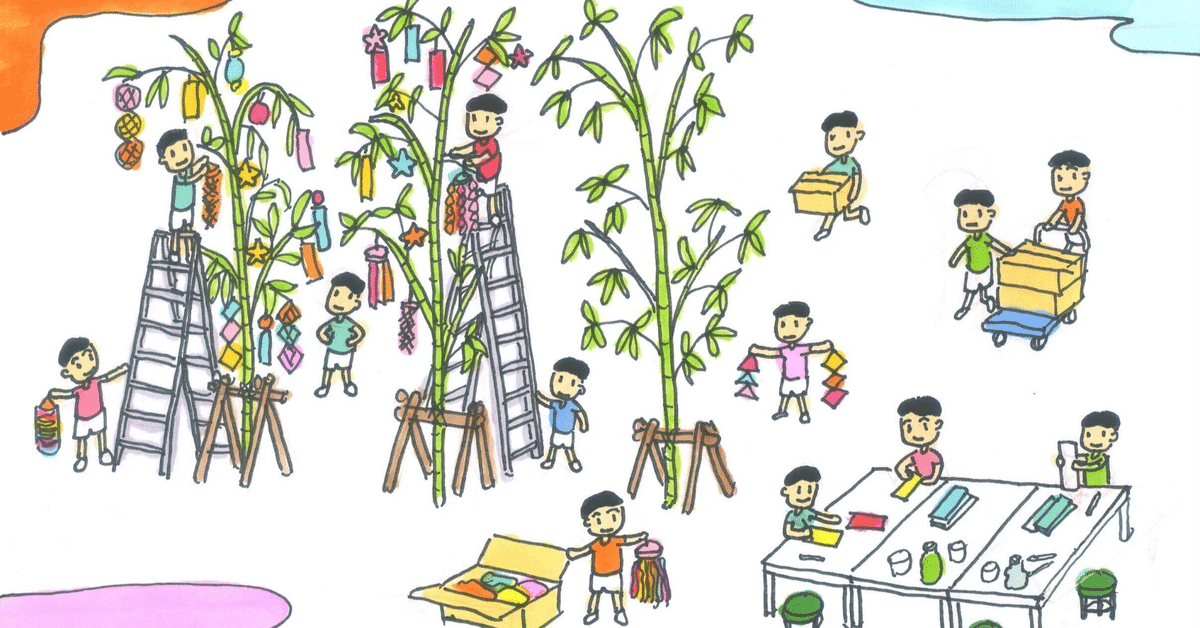

近世の日本列島における七夕祭は、地域ないし家族という小共同体を母体とし、それゆえに場所によって変移する子どもたちの祭りであったが、近代化が始まると都市部から急速に衰えはじめた。しかし明治時代の終わり頃から、モダンな知識人たちが、童心の理想化という大正時代の文化的・精神的な流れとも共振して、七夕祭をノスタルジックに回顧するようになる。そのような流れのなかで、多くの大人たちが、「集合的記慮」としての七夕祭の価値を見直し、子どもたちにも七夕祭を経験させたいと願うようになり、出版文化や商業活動にも七夕が物語や行事として取り込まれていった。大正時代以降、国の学校教育システムにも、国語教育や音楽教育において七夕が盛んに取り込まれるようになり、終戦直後には他の伝統行事にもまして七夕は本格的に公的教育のなかに組み込まれ、ほほ、すべての国民が子ども時代によく似た七夕行事を経験するようになる。このような20世紀の前半の七夕の国民化の過程で注目されるのは、七夕祭の存立基盤が、小共同体から出版文化・商業活動へ、さらには公的な学校教育へと、ドラスティックに変転したにもかかわらず、また昭和の軍国主義の時代を経たにもかかわらず、なお七夕祭が続いた、ということである。そこに、子どもたちが七夕に遊び願い祈ることを促した、大人たちの持続的な情愛の存在を見出すことができるだろう。

キーワード:祭り、ノスタルジア、集合的記憶、童心の理想化、情愛

上に要旨を引用させていただきましたが,言われてみれば七夕が一番「全国どの学校でも学校で行うことの多い伝統行事」であり,子どもが主役の行事でもあるなあと。そして確かに「国語」で織姫彦星伝説について学び,七夕の歌を歌うことで学んでいたのだなあと。

あと,おそらくですが小学校の先生は「教室を児童が作ったもので飾るのが好き」な人が多く,短冊に願い事書いてこよりで吊るしたり,折り紙切ってわっかをつらねたり鼓?やらの細工を作って七夕飾りをするのが好みに合ったから学校で盛んにおこなわれるようになったのではと。クリスマスの飾りもいいのですが12月25日までは飾る必要がありますがその日は2学期の終業式で児童と一緒に片づけできないのが難点なのですよね。

博多にいた頃は山笠の関係で七夕は8月だったのであまり印象がありませんが,神戸は7月7日にすると思いますのでどんな感じで行われるのかを回ってみてみたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?