(2018年12月時点の)”テニミュ文化”とは?:第2章

はじめに

本記事含む「(2018年12月時点の)”テニミュ文化”とは?」シリーズは、「テニミュが長く続くなかで、なんとな~くオタクたちの中に生まれた”テニミュっぽさ”みたいな暗黙・共通の感覚って、何?その歴史・変遷はどんなもの?」ということをテーマに、私が2018年12月(=3rd全国立海前編直後)に書いた文章を、単にnoteに移植しただけのものです。

執筆以降(2019年1月以降=3rd全国立海後編以降)に発生した出来事等は含まれていません。

→個人的には3rd終盤~新テニミュ~4thで、外的要因(コロナ)やテニミュ自体の変化により、かなりこの”テニミュ文化”が変わってきていると思っているので、とにかく「この時点での”テニミュ文化”についての記事」ということを強調しておきます。あまりにも認識が誤っていて世に出したくないものは削除・修正していますが、それ以外は「当時考えていたことそのまま」「順序や構成も変えずに」移植することを意識しています。そのため、わかりづらかったり、当時の筆者の単なる考慮漏れにより含まれていない観点が多々あります。(具体的な考慮漏れについては、本文内で随時簡単に補足していく予定です)

★テニミュに詳しい人に一番読んでおいてほしいアラート

以下に列挙する通り、「テニミュの全てを知り尽くして・追っているわけではない人間」が書いているので、考慮漏れ以前に視点に大きな偏りがあります。ファンダム動向含めコンテンツをリアルタイムで追い始めたのは2nd全国立海前あたり・それ以前の作品は立海の出演公演メインで映像履修

立海のオタクであり、普通にそれ以外の学校の公演(とくに不動峰、ルド吹、六角)は生で見ていない公演が多い

必然的に「各シーズン初期」の動向はあまり把握していない

新テニに関してかなり疎い:ファーステを1-2回見た程度・原作は幸村周りだけ履修

完全なオリジナルの考察ではなく、ファンダム内で既に言われていたようなこと・既出の考察などを引用しつつまとめている側面が強いため、意見・主張の被り、n番煎じ感がかなり強いと思います。

その他想定問答と免責

なんでこんなnote書いてるの?:快楽のためです♪(こういう話を考えるのが好きで、今後考えるためにもまとめておきたいから)

なんでTwitter(X)のアカウントを開示しないの?:この記事を発端に周りの人に万が一にでも影響を及ぼしたくないから

なんでわざわざ公開するの?:なんででしょうね照 多分これは普通に承認欲求です照

想定読者

以下を既に知っている人を対象に置きます。

「テニスの王子様」のざっくりとしたあらすじ・登場校

「テニミュ」が「テニスの王子様」のミュージカル化作品であること

「2.5次元舞台」が、「マンガ・アニメ・ゲームを原作とする2次元のものが、3次元の舞台になっているもの」であること

この辺りの説明は完全に省いて当たり前のように固有名詞・用語等出すのでご容赦ください。

※「知らない方は読むな」ではないです!

記事シリーズの全体像

【第2章】運営側が”テニミュ文化”を意図して活用してきた、と思われた箇所・出来事について考える ★いまここ

あとがき:これを再掲した2024年3月時点で、私自身唱えたい異論(本文中で書ききれなかったもの)、今後考えてみたいと思ってることについて

要約

【要約以前にアテンション:テニミュ3rdに詳しい読者の方へ】

この章はドリライ2018の10代目お披露目について取り上げています。ただ事例の1つとして、肯定的にも否定的にも捉えず、擁護の意図もなく取り上げていますが、トラウマになっている方は自己責任で読んでいただくようお願いします。

★この章からが一番「筆者の履修済み公演遍歴の偏りが引き起こす、視点の偏り」が強まると思います。

★あとは演出の話なので、テニミュを見てきた人は知ってること・当たり前のことも多そうです。

この章では、前の章で述べた”テニミュ文化”を「運営」側が意識して「仕掛けてきた」と思われる事例をまとめたよ。

「運営」は、「ミュキャスを除く、テニミュの作り手全て」

「仕掛け」は、”テニミュ文化”を「わかって、あえてやってきたと推測できる」、運営側の行い全てだよ

配役は、1stはダブルキャスト(立海サポ、四天AB)とか結構あって、「同じシーズン同じ代のキャストがやる」という文化があまりなかったよ。でも2ndではダブルキャスト廃止したし、リョーマに至ってはシーズン通して、他の青学メンバーが代替わりしたのに小越氏が一貫して務めたよ。3rdも(古田氏の件をいったんさておくと)同じように阿久津氏の続投がなされたよ

演出面では、すごく色々あるんだけど、大きくは「卒業エンタメ」をとりまく要素が顕著で、ざっくり言うと「シーズン追うごとにどんどん卒業がエンタメ化されていそうな演出が増えてる」って感じだよ

演出面以外だと、2nd以降「1stはやってなかったこと」が増えてて、それが間接的に”テニミュ文化”の自覚を示唆しているよ。例えば、卒業キャストのゲスト登壇とか、運動会でベンチワーク見せまくったりとか、チムパで「ミュキャスの素の姿でのトークイベント・キャラ装でのライブ」を一緒にやったりとか、文化祭とか、バラエティスマッシュとか、いろいろ。

これを裏打ちするように、公演のポスターやキービジュアルは、1stは「原作の絵だけのビジュアル」→2ndは「原作絵+キャラ装のミュキャス」→3rdは「キャラ装のミュキャス」のみ になってるよ。多分”テニミュ文化”の定着と密接にかかわっているよ

本文

「運営」「仕掛け」とは

第1章で論じた”テニミュ文化”は、テニモンの内面に意識的・無意識的関わらず組み込まれている。

”テニミュ文化”を感じられるものは結果的に「琴線に触れる(よく”エモい”と称される)」と考えられる。

ここ完全に「なぜ”テニミュ文化”を感じられるものは琴線に触れるのか」の理由を述べていなくて、かつ現時点の、より多面化した”テニミュ文化”を知ってしまった状態ではうまく言語化できなくなってました。が、「この文化がいつしかテニモンのアイデンティティになっていて、そのアイデンティティ意識を揺さぶられるから」というのが当時の見解なので補足しておきます。

ここからは、テニミュの作り手側がこの”テニミュ文化”を意図的に利用・活用することについて論じる。

テニミュの作り手は、主催のネルケプランニングやマーベラスエンターテイメントであったり、プロデューサーの松田誠であったり演出家の上島雪夫であったり、もちろんミュキャスであったりと様々である。が、以後はその作り手のうち、ミュキャスを除いた方々の総称として「運営」という呼称を使う。

「”テニミュ文化”を意図的に利用・活用すること」に関しては、「テニモンが”テニミュ文化”を感じて琴線に触れ、コンテンツへの愛着を深めることを目的とした行為」対象とする。これは以後「仕掛け」という言葉にて表現する。

「仕掛け」は、具体的には配役・曲目や振付をはじめとする公演演出・イベント企画や広報(SNSでの発信や宣伝美術)などを指す。

この前提を踏まえ、1stシーズンから3rdシーズン(の途中、全国立海後編前)までを範囲として、特徴的な「仕掛け」の事例を取り上げる。

その事例から、「運営」がその時持っていたのではないか、と推察される意図について考察する。

配役

※配役資料やその詳細な解説などはここでは省きます。こちらの資料のNo.329までの事実を前提としています。

1stシーズン

まず結論として、1stシーズンでは目立った『テニミュ』コンテクスト活用が見られなかった。

そもそも2008年、4代目青学の卒業まではキャストの続投や再起用が無秩序に行われている。

更に同年の四天宝寺のキャスティングではダブルキャスト制(2人のミュキャスが同一の原作キャラクターを交代で演じる制度)が取られており、「Aキャスト」「Bキャスト」と完全にグループ化して公演を行っていた。

また同様に立海に関しても部分的な代替わりやサポートキャスト制が取られている。

サポートキャスト制とは、出演が難しい日程がある特定のミュキャスに対し、該当日程のみ代役がたてられる制度である。

このようなケースが散見されることから、1stシーズンでは”テニミュ文化”があまり意識されていなかったと考えられる。

こういった配役の背景として考えられる理由のもう1つに、この頃は『テニミュ』の「若手俳優の登竜門」としてのブランド色が弱く、ちょうどいいタイミングで十分なキャストが集まらなかったり、ミュキャスのスケジューリングの優先順位が低かったことなどが可能性として考えられるが、この点に関する詳しい検証は本稿の主旨から逸れるため割愛する。

2ndシーズン

まず特徴的なのは、シーズンを通して青学を演じるミュキャスは1度代替わりしているにも拘らず、主人公・越前リョーマを演じる小越勇輝氏のみが続投されている点である。

上田(2015)は小越氏に関する考察にてこう述べている。

<2ndシーズンの革新は、小越勇輝というひとりの生身の役者の4年間、16歳から20歳という少年から青年への過渡期を賭して、『テニスの王子様』のすべての物語、すべてのライバルキャラを、その身体のうちに刻み込んだことのほうにある。そして、この過程は『テニスの王子様』の主人公、越前リョーマという選手のプレイスタイルと驚くほどシンクロしている。なぜなら、越前の「無我の境地」とは、これまで対戦した選手の必殺技を無意識のうちに再現する能力だからである。この作品では必殺技がそれぞれの選手のアイデンティティとほとんど等価であることを考えれば、「無我の境地」とは、言ってみればどのキャラにもなりうるニュートラルな状態を指す。そして、すべてのライバルたちと実際に舞台上で戦いを重ねてきた経験は、小越勇輝という役者を生きた記憶の保管庫にし、越前というキャラにこれまでにない凄みと説得力を与えることになった(それにしても越前──越える前──と、小越──小さく越える──とは、あまりにもできすぎた符合である)。>

《出典:ユリイカ 2015年4月臨時増刊号 総特集◎2・5次元 -2次元から立ち上がる新たなエンターテインメント (Kindle の位置No.2891). . Kindle 版. 「あの日の幻 小越勇輝という2.5次元」上田麻由子》

このように小越氏の続投は、”テニミュ文化”のうち「ミュキャス」と「原作キャラ」の結びつきを特に存分に活用した例である。

この仕掛けによって小越氏は「プリンスオブテニミュ」と呼ばれ、テニミュに名を残す伝説的存在となった。

もう1つ、2ndシーズンからの配役に関連して挙げられるのが、ダブルキャスト制、サポートキャスト制の廃止である。

筒井(2015)はのことに関し次のように述べている。

<2ndシーズンにおいて、1キャラクターに対し1キャストが原則となったことである。1stシーズンにおいては、キャストの代替わりやダブル(サポート)キャスト制度などにより、ひとりのキャラクターが複数の俳優によって演じられていた。これに対し2ndシーズンでは、基本的にシーズン全体を通して、ひとりの俳優がひとりのキャラクターを担当し続けるようになった。これにより、俳優とキャラクターがより強く紐付けされたのである。>

《出典:ユリイカ 2015年4月臨時増刊号 総特集◎2・5次元 -2次元から立ち上がる新たなエンターテインメント (Kindle の位置No.3282-3289). . Kindle 版. 二・五次元の自律性とキヤスト=キヤラクター 筒井晴香》

この「俳優とキャラクターの強い紐づけ」はまさしく”テニミュ文化”の活用、つまり運営からの仕掛けを意味する。

この仕掛けによって、ミュキャスと原作キャラの関係はより密接に演出され、その結果テニモンは「原作のキャラとつながりが深い、特別なミュキャス」という感覚を享受する。

テニモンは、こうした特別性の強まり経て、卒業や代替わりといった儀式をより感動的なエンターテイメント(ここでは喜怒哀楽すべての感情を含む)として消費していくことになる。

3rdシーズン

3rdシーズンの配役に関して特筆すべき点は2点ある。

まず1点目は2ndシーズンと同様に越前リョーマ役のミュキャスが続投されていることだ。この続投が持つ意味は前述の2ndシーズンの小越氏にまつわるものとほぼ同様のため割愛する。

ただし本シーズンの場合、前半の8代目越前は古田一紀氏が演じ、後半の9代目と10代目越前のみ阿久津仁愛氏の続投が適用されている。

2点目は、四天宝寺の渡邉オサム役に、2nd四天の忍足謙也を演じた碕理人氏が抜擢されたことである。この再起用は、"テニミュ文化"においてひとつのパラダイムシフトを引き起こしたと考えられる。

そもそも再起用というシステム自体は、1stシーズンの初代桃城武役・森山栄治氏を2ndシーズンの越前南次郎役に起用するというケースで既に行われている。

主人公リョーマの父・越前南次郎は青学テニス部を見守る存在であり、桃城武はそんな青学テニス部の部員として南次郎に見守られる存在であった。

また同時に、越前南次郎は父として、桃城武仲の良い先輩として、越前を見守る存在でもあった。

1stシーズンで桃城役として南次郎に見守られ/越前を見守っていた森山栄治氏を、2ndシーズンでは南次郎役として桃城・越前すべて含めた青学部員を見守る存在に再起用したのである。

この視点で考えると、3rdシーズンでの碕氏の再起用は2ndシーズンでの森山氏の再起用と近しいものがある。忍足謙也と渡邉オサムもまた、四天宝寺のテニス部員とその顧問という関係性を持っており、前シーズンで見守られていた存在を今シーズンで見守る存在に再起用した、ただそれだけのことである。

しかしここで着目すべきなのは、そのスパンの差である。

森山氏の場合再起用までに10年の間隔が空いていたのに対し、碕氏は僅か4年で再起用された。

このスパンの短さにより、”テニミュ文化”における「ミュキャス・碕氏と原作キャラ・忍足謙也」の結びつきがまだ強く残っている段階で、「ミュキャス・碕氏と原作キャラ・渡邉オサム」のイメージの上塗りが行われた。

当時のテニモンファンダム内でも、碕氏の再起用は革新的な出来事として認識された。

一方でこの事態に際しては様々な議論が勃発したが、その点については第3章で詳しく考察する。

このように3rdシーズンにおいても革新的な続投・再起用が行われた。しかしながら、1点目の阿久津氏続投は2017年10月、2点目の碕氏再起用は2018年9月(=執筆時点の比較的直前)の出来事であり、これらに関する運営側の意図が明確に語られる資料は執筆時点現在で存在しない。

加えて、この配役がどのような効果をもたらすかに関しても、現時点で3rdシーズンが完結しておらずデータが不十分である。

また配役の問題に関しては、運営側とミュキャスとの間での契約期間など、表向きには語られない事情も絡んでいる可能性も否定できないため、上記3rdシーズンに関しての内容は「ただ事実として行われた配役」「その結果ミュキャスが感じ取ったと思われる意味・反応」の列挙であるという事だけ記しておく。

4thシーズンや新テニミュでさらにこの辺りは顕著になってきましたね。もちろんこの時点では3rdが終わってすらいなかったので含めていませんが、改めてここにリストアップできる事項も増えていそうです。

公演内の演出

※ここの「公演」は、いわゆる本公演を指し、ライブの類は含みません。

1stシーズン

テニミュのメインとなる演劇公演内での演出にも、”テニミュ文化”を活用した仕掛けが年々見られるようになった。

まず1stシーズンから意識されているのは、やはり「卒業」のエンターテイメントである。この卒業の儀式は初代青学の代替わり時から行われているが、最初の卒業は「仕掛け」という意図を持ったものではなく、偶発的に起こったものである。

当時の演出・振付担当の上島氏はこう述べている。

<最初にキャストを代えると決まったとき、初代のキャストはとても愛されていたので、ファンが動揺しているらしいと聞きました。僕も越前南次郎役として1人だけ大人で出ていたから、「卒業式みたいにしてみる?」と提案しました。証書の筒を持って、「桃城武役、森山くん、お疲れ様」と卒業式のようにやったら皆さん喜んでくれて、逆に、卒業があるというのが愛される秘訣にもなった。>

《出典:田中東子、須川亜紀子(2016) 「光と音とダンスでマンガを舞台に変換する」,『美術手帖 vol.68』2016年7月号, p.27 美術出版社》

この発言から、卒業演出は代替わりと共に偶発的に生まれ、その後”テニミュ文化”も相まって仕掛けられるようになったことが分かる。

また音楽的演出における”テニミュ文化”を活用した仕掛けも1stシーズンから発生している。

そもそもテニミュのナンバーには、原作の流れや台詞をほぼそのまま使用しストーリー表現のために使用される楽曲と、テニミュならではの世界観を表すために使用される楽曲の2種類が存在する。

”テニミュ文化”を活用した仕掛けはそのどちらにも散見されるが、まずは前者「原作の流れや台詞をほぼそのまま使用しストーリー表現のために使用される楽曲」から分析していく。

ここではたらく”テニミュ文化”は、前章で挙げた原作キャラとミュキャスの関係性を軸としている。

先述したようにストーリーラインとなるため、原作に準拠しているこれらの楽曲は、初演から現在までテニミュ楽曲の作詞を務める三ツ矢雄二氏によるものである。

三ツ矢氏は、作詞において「原作のセリフのひとつを核にして、(省略)とにかく原作のイメージを壊さないように」作詞していると語る。

《出典:「青春の輝きを結晶化したテニミュの歌詞」,『美術手帖 vol.68』2016年7月号, p.33 美術出版社》こうして編まれた歌詞が、前述したミュキャス自身の卒業の物語とリンクした時、原作キャラとミュキャスの「2重写し」を引き起こす。

1stシーズンにおける「2重写し」の典型的な例として、2009年に上演された1stシーズンの公演『The Final Match 立海 First feat. 四天宝寺』劇中で歌われた『最後のゴールデンペア』を挙げてみる。

この曲は、全国大会の決勝戦の試合中、青学の菊丸・大石という一心同体のダブルスペアが歌う曲である。その中に以下のような歌詞がある。

別れがきても 忘れはしないぜ

2人で1つだった事

悔いの無いよう 全力で行くぜ

この試合こそ 今までの生き様

これが最後のゴールデンペア

《出典:三ツ矢雄二, 『ミュージカル『テニスの王子様』 The Final Match 立海 First feat. 四天宝寺』ライブ盤 CD, ティーワイエンタテインメント, 2009》

原作キャラクターとしては、中学3年である2人が引退前に出場する最後の公式戦にかける想いを表現した歌詞である。

しかしながら、この公演はテニミュ1stシーズンとしても最後の公演であり、当然この2人を演じるミュキャスも「最後」の本番である。

この2つの背景が重なってテニモンの目に映った時「ミュキャスとして最後の本番を迎える2人が、”別れがきても忘れはしない”、”悔いのないよう全力で行く”、”最後の”などのフレーズを歌っている」という体験を与える。

「原作の流れや台詞をほぼそのまま使用しストーリー表現のために使用される楽曲」ではなく、「テニミュならではの世界観を表すために使用される楽曲」では、今度はテニモンとミュキャスの関係性を軸として”テニミュ文化”活用による仕掛けが行われる。

その最たる例と言えるのが「卒業バラード」である。

「卒業バラード」とは、青学が卒業公演(代替わり前に現役ミュキャスとして出演する最後の公演)で歌うナンバーの総称として観客によって名付けられた名称である。

「卒業バラード」はテニミュの1シーズン(=原作1巡分)中で唯一複数回代替わりを行う青学に向けて、代ごとに新しいものが書き下ろされる。

劇中では”試合を終えた青学がお互いを労う”というていで歌われるが、そのような流れは原作に存在せず、明らかに”青学の卒業”を意識した作詞であるという点で、前者の楽曲で起こる2重写しを意図的に引き起こしていると考えられる。

最古の「卒業バラード」としては1stシーズン『More than Limit 聖ルドルフ学院』で初代青学によって歌われた『NOW&FOREVER』が確認されており、1stシーズンから『テニミュ』コンテクストの利用が行われていると言える。

《出典:三ツ矢雄二, 『ミュージカル『テニスの王子様』More than Limit 聖ルドルフ学院』ライブ盤 CD, キングレコード, 2004》

2ndシーズン

2ndシーズンで"テニミュ文化”を活用した仕掛けとして特筆すべきものは、基本的に配役の項目で述べた小越氏の続投ストーリーに関連付けられる。

まず、音楽演出の観点では『あの日の幻』というナンバーがその最たる例である。

《出典:三ツ矢雄二, 『ミュージカル『テニスの王子様』全国大会 青学vs立海』ライブ盤 CD, キングレコード, 2015》『あの日の幻』は「卒業バラード」のように『「テニミュならではの世界観を表すために使用される楽曲」に分類される書き下ろし曲だが、注目したいのは、この曲がテニミュ史上初めて小越氏個人のみに書き下ろされたソロバラードであるという点である。

”決勝を終えた越前リョーマがチームメイトに感謝する”というていで挿入されているこの曲だが、その歌詞は2ndシーズンの座長を1人で担い続けた小越氏の独白のようにもとれる。上田(2015)はこの曲についてこう述べている。

<そこに、四年もの長きにわたってその小さな双肩に「再演」である2ndシーズンの革新、オリジナリティ、連続性という重責を課されてきた小越勇輝が、満面の笑みでもって彼自身の「テニミュって楽しいじゃん」という思いを重ねることで、越前と小越との物語の一体化はここに極まる。その結果、原作のラストシーンにあたる3年生の卒業式のあと、この2ndシーズンでのみ追加された新曲ソロバラード「あの日の幻」は、越前と小越のどちらをも意識して書かれたものでありながら、むしろ「小越勇輝物語」ともいうべきもののエピローグとして、「ありがとう」という言葉をまるで呪文のように繰り返すことで、キャラをふたたび2次元のほうへとそっと押し戻す。>

《出典:ユリイカ 2015年4月臨時増刊号 総特集◎2・5次元 -2次元から立ち上がる新たなエンターテインメント (Kindle の位置No.2921-2930). . Kindle 版. 「あの日の幻 小越勇輝という2.5次元」上田麻由子》

また、この曲の歌詞に関して、もう1つミュキャスとテニモンの関係に基づいた”テニミュ文化”がなければ生まれなかった体験が引き起こされている。

『あの日の幻』では「あの日見ていた幻が/今/ここにある」など「幻」というキーワードに歌詞が構成されている。

小越氏の物語について考察した上田(2015)はこの「幻」について「小越勇輝の4年間の歩みが「幻」という言葉で形容された」と考察している。

《出典:ユリイカ 2015年4月臨時増刊号 総特集◎2・5次元 -2次元から立ち上がる新たなエンターテインメント (Kindle の位置No.2921-2930). . Kindle 版. 「あの日の幻 小越勇輝という2.5次元」上田麻由子》しかし、これに加えて「幻」というフレーズは、「テニモン」と「小越氏というミュキャス」の関係性のなかで2重写しを引き起こす可能性があると考える。

小越氏は2ndシーズン中、トークショーなどで何度も「最初にテニミュを見たのが、1stシーズンの最後の公演だったので”自分も絶対にこの公演に出たい”って思っていた」と語っており、そのエピソードは当時から一部のテニモンにとっては馴染みのあるエピソードだった。

《出典:黒豆直樹(2018)「テニミュでの経験、連ドラ出演。小越勇輝の“シフトチェンジ”とこれから」〈http://news.livedoor.com/article/detail/15531655/〉2018年12月30日アクセス》その前提を以て、小越氏が「あの日見ていた幻」と歌うのを見た観客は、その脳内に「1stシーズン最後の公演でテニミュを観て憧れていた小越氏」を想起する。

同様に「あれから少し/大人になった僕が/今度は誰かの幻になれたら/すごく嬉しい」と歌う様子は、「昔テニミュに憧れてミュキャスを目指した自分自身のように、誰かが自分を見てミュキャスを目指すようになったら嬉しい」と歌っているように(テニモンにとっては)感じられるのである。

この2重写しはいわゆるコアな観客にしか働かないとはいえ、”テニモンに文化”ならではであると言える。

なぜかこの公演内演出の項は3rdに言及していないのですが、恐らく3rdで使われていた仕掛けはほぼ2ndと同様だったからかな?と思います。これは違ったら教えてほしいです。

あとは3rdがこの時点で終わり切っていなかったので、単純に資料不足だったことも大きいです。

あと楽曲に関しては、音楽分析(アナリーゼ)的な観点(詞の引用、メロディの引用やサンプリング、コード分析、音楽ジャンルや作曲者背景の分析など)が決定的に抜けています。というか詳しくないのでできなかったに近いです。

一点だけ完全にオタクの鼻息語りですが、今更2nd作曲で名をはせた佐橋さんの弟子である坂部さんが3rdを作っているという継承に気が付き、個人的に”テニミュ文化”意識が揺さぶられて沸きました。

本公演以外の演出

※ここからライブ系演出の話です。ドリライ2018の話もここなので飛ばしたい方は飛ばしてください。

※この話は2ndシーズンからのみ取り上げていましたが、同様に1stでもそれっぽいのがあったら教えてください。個人的にはむしろ「1stではドリライMC中にバクステ的映像を流したり、”テニミュ文化”に無自覚な演出が見受けられた」と思っています。再三、違ったら教えてください!

2ndシーズン

本公演以外にも"テニミュ文化”を活用した仕掛けが見られる。

本公演以外の演出では、またも小越氏続投に絡めた、振付の仕掛けが特筆点である。

2012年に6代目青学の卒業イベントを「銘打って」行われた特別公演SEIGAKU Farewell Party(この公演企画そのものについては後述する)にて、6代目の卒業バラード『ROAD』が歌われた際、次のような振付演出が行われた。

《出典:ネルケプランニング(2013)『ミュージカル『テニスの王子様』コンサート SEIGAKU Farewell Party』[DVD]、(原作:許斐剛)、マーベラスAQL》まず、6代目がテニミュの象徴、そして”ミュキャスであること”の象徴ともいえるテニスラケットを手に『ROAD』前半を歌う

大サビに差し掛かる間奏で”小越氏以外のメンバー(小越氏を残し卒業するミュキャス)”が舞台後方を向く。

そこに、「and more…」という「匂わせ」によりある程度事前出演が示唆されていた7代目青学のメンバー(次期ミュキャス)がずらりと登場し、6代目は7代目にラケットを手渡す。

ラケットを引き継いだ7代目て舞台前方に立ち、『ROAD』大サビを歌い上げる。

こうした明確な代替わり演出はこれが初めてであり、運営側がより意識的に"テニミュ文化”を活用して仕掛け、卒業をエンターテイメントとして扱い始めた証拠である。

3rdシーズン

3rdシーズンについて、まず運営側が明確に意図を語った例としては、3rdシーズンの『青学vs聖ルドルフ』公演の劇中で初めて原作の絵が使用された演出が挙げられる。この演出を行った上島氏は以下のように語っている。

最初のころ、柳(浩太郎)くんが演じたリョーマくんと、父親役の僕とで寺にいる場面をやっていたら、「マンガからボコッと出てきたみたいだ」と何かに書かれて。なるほど、そこが面白いのだと気づきました。3rdシーズンの聖ルドルフ公演の冒頭では、手塚の絵から財木(琢磨)くん演じる手塚がフッと出てきて、「ほら、出てきたみたいでしょ、これが原点だよ」って、3rdシーズンでもう1回、ここが原点だと僕もお客さんもみんな再認識する意味で使いました。

上島氏は同インタビューでこの演出を「1stシーズンの頃は用いなかった」と述べていることからも、この演出はテニミュが3rdシーズンまで続き、"テニミュ文化”が運営側から意識されたからこそ行われた演出であると言える。

本公演以外での演出要素において、3rdシーズンで最も革命的と言える出来事は、『Dream Live 2018』千秋楽公演での演出である。

9代目青学が現役ミュキャスとして出演する最後の公演という意味で”卒業公演”とも言えるこの千秋楽が後半に差し掛かり、初代から歌い継がれる青学の持ち歌『ザ・レギュラー』曲中、「事前の告知が全くないまま」次期10代目青学が登場したのである。

その演出は2ndシーズン『SEIGAKU Farewell Party』と同様に、9代目から10代目にの代替わりを舞台上で演出したものである。

直前のナンバーで阿久津氏演じるリョーマと宇野結也氏演じる青学部長・手塚国光のデュエットが歌われ、曲終了後に2人が対峙する。

宇野氏による手塚は「越前、青学を頼んだぞ」というセリフを言い、阿久津氏による越前は「ちーっす」と生意気に返事をする。

これは原作キャラ的に解釈すると、期待のルーキー越前に対し、青学部長の手塚がテニス部の未来を託すというストーリ―に沿った台詞である。同時にミュキャス的に解釈すると、阿久津氏を残し卒業していくミュキャスを代表し、9代目青学部長役を務めた宇野氏が「テニミュおよび青学の先輩として、座長として、10代目青学を頼んだぞ」と激励する台詞でもある。

この2重写しのやり取りの後、9代目青学が『ザ・レギュラー』を歌うというのが千秋楽までの流れであった。

だが件の千秋楽公演では、このやり取りの後に宇野氏による手塚が「新青学(10代目青学を指す)、集合だ!」という、今までの筋書きに無かった台詞を放った。

その号令を合図に舞台上には10代目手塚役の青木瞭氏が現れ、9代目宇野氏から10代目青木氏にラケットが手渡される。そして次々にラケットを持った10代目青学担当のミュキャスが現れ、それまでの同公演別日では9代目が歌っていた『ザ・レギュラー』を歌ったのである。

この演出における大きな注目点は以下の通りである。2ndシーズンの『SEIGAKU Farewell Party』では、企画そのものが「6代目青学の卒業、7代目青学のお披露目」という名目で行われ、テニミュにおける「ミュキャスの卒業エンターテイメント」そのものをメインにしていた。

観客のなかにはミュキャスの卒業を楽しんで消費する者も居れば、そうでない者も居るという前提のもと、前者の観客のみが公演に足を運べる仕組みが取られていた。

つまり、2ndシーズンでは観客の”テニミュ文化”の自覚・受容レベルによって「観るか観ないか」を選択できる構造をとっていたのである。

しかしながら、3rdシーズンでは、ドリームライブという1stシーズンから馴染みのある公演=「観るか観ないか」はあまり悩まない、「当然観に行きたいもの」とされる公演 において「事前の告知なしに」代替わり演出が行われた。

これにより、青学を担当するミュキャスの代替わりを意識せずいた観客、さらには「卒業してほしくない」という想いから、「受け入れたくない」とすら思っていた観客、すべてに対して青学の代替わりを「見せつけ」ることになった。

ここから推察されるのは(あくまで推察であり、ここに関しては執筆時点では語られていない)以下の点である。

運営が「テニモンに”テニミュ文化”が根付いてきた」と捉えた。

その結果「ミュキャスの卒業・代替わり」というエンタメを、「観たい人だけ選んで観る」という扱いから、「当たり前のように演出として、告知無しに組み込む」というチャレンジに出た。

それほど、”テニミュ文化”が安定化したと運営から認識され、仕掛けの前提とされるようになった。

しつこいようですがこのドリライ2018の演出に関しては、一旦「こういう事実があった」「これに対して、こういう意図があったんじゃなかろうか(あくまで推察)」というスタンスです。

当時を知らない方に補足しておくと、結果としてこの演出はテニモンたちからはかなりネガティブな体験、トラウマとして語られるようになります。

運営の仕掛けは必ずしも成功するわけではない、むしろ諸刃の剣という側面を強調する出来事だったように思います。

(ということを本文でも書いておけばよかったのか…)

演出面以外での企画や広報など

1stシーズン

ここからは、上述の演出面以外でのイベント企画やその中の内容などをメインに”テニミュ文化”を活用した仕掛けを取り上げ、考察していく。

この観点では、1stシーズンの仕掛けは以後のシーズンと比較するための基盤としてまず開設する。そのうえで「2nd以降は1stと異なりこういった企画がされた」という差分から仕掛けを取り上げていく。

まず1stシーズンの舞台公演としては、前述の通りメインの試合を描いた本公演、そして本公演での曲をピックアップしライブとして上演したガラコンサート形式のドリームライブが存在する。

次にスペシャルDVDで出された企画として、出演者の舞台裏映像(通称「バックステージ」)のみを収録した『Supporter's DVD』、『テニミュ』を代表するオリジナル曲にフォーカスし、その公演映像や振付解説などを収録した『ミュージカル『テニスの王子様』ENCORE!~F・G・K・S/On My Way~』が挙げられる。

また、トークショーなどのイベントも随時開催されていた。

《出典:”ミュージカル『テニスの王子様』 オフィシャルサイト ディスコグラフィー”,〈https://www.tennimu.com/discography/first.html〉2018年12月30日アクセス》

2ndシーズン

まず、これまでの1st要素に付け加える形で行われた企画に、「卒業ミュキャスのビデオメッセージ」が挙げられる。

この企画は2014年に行われた『Dream Live 2014』の公演中、前半と後半の間に設けられる休憩時間に行われたものである。

ビデオは1stシーズンで活躍した歴代の卒業ミュキャスが『テニミュ』の思い出や現役ミュキャスへの応援メッセージなどを語る、という内容のもので、登場する卒業ミュキャスは毎公演ごとに変更され、誰のものが流されるかはその時になってみないと分からない。

この企画は、”テニミュ文化”の中でも、テニモンと卒業ミュキャスの関係性をベースに仕掛けられたものであり、テニモンからは「喜ばしい、お楽しみ要素」のような役割を果たした。

次にこれまでに無かった新要素『SEIGAKU Farewell Party』『大運動会』という企画について考察する。

『SEIGAKU Farewell Party』は前述した、青学が6代目から7代目に代替わりする際に開催されたスペシャルコンサートである。

既に振付観点でこの公演を取りあげたが、実のところ、そもそも代替わりコンサートの開催自体が2ndシーズン初の試みであることを見逃してはならない。

舞台上に「今まさに、卒業ミュキャスに変わろうとしている現役ミュキャス」と、「今まさに、現役ミュキャスに変わろうとしている内定ミュキャス」の両方を登場させ、現役交代の様子を観客に披露したこの公演は、”テニミュ文化”をテニモンが内面化し、運営が自覚・意識しなければ企画すらされず、成立もしなかったであろう。

次に『大運動会』は、キャラに扮したミュキャスが、中学の学校行事のように文字通り運動会を行うという主旨の公演である。

公演は2ndシーズン中に2012年と2014年の2回、それぞれ有明コロシアムと横浜アリーナで行われた。

所属校・学年関係なく紅白の2チームに分けられたミュキャス(このチーム分けにもある程度ミュキャスと原作キャラクターの2重写し構造が意識されている可能性が高いが、ここでは割愛する)に準じて、テニモンも好きなチームを応援できるこのシステムは、「原作キャラクターの出場する組を応援する」意識を抱かせた。

この運動会は原作ストーリーには存在しない筋書きであり、物語性の極めて薄い公演であった。

「通常公演における”日替わり”ベンチワーク”のパートを引き伸ばし、それ自体をメインに」(筒井, 2015)したこの運動会では、偶発的に起こった様々な出来事が観客によって2重写し的に解釈される。

《出典:ユリイカ 2015年4月臨時増刊号 総特集◎2・5次元 -2次元から立ち上がる新たなエンターテインメント (Kindle の位置No.3252-3261). . Kindle 版. 二・五次元の自律性とキヤスト=キヤラクター 筒井晴香》この公演にて、ミュキャスは原作キャラ解釈を存分に披露し、ミュキャスはこれまで公演中に垣間見ていた彼らキャラ解釈をほぼ恒常的に消費した。

3rdシーズン

3rdシーズンでは、このような試みを踏まえて更に新たな企画が行われた。

まず2ndドリームライブでのビデオメッセージ企画をグレードアップする形で、3rdの『Dream Live 2018』では、ゲストとして実際に卒業キャストが登壇したのである。

登場ゲストは毎公演変更され、演じた原作キャラクターの所属学校とミュキャスとしての所属代(シーズン)の括りから1回につき2~4名選び出された。

この企画は2ndシーズン同様に、卒業ミュキャスとテニモンの関係に”テニミュ文化”の自覚がくすぐられる仕掛けとなった。

また、3rdシーズンの新要素としては、『TEAM Live』と『TEAM Party』、『テニミュ文化祭』が挙げられる。

『TEAM Live』と『TEAM Party』は、ドリームライブと同様のガラコンサート形式を用いた各学校ごとのライブ公演である。

これらの公演の革新的な点は、公演中に「メイク・衣装を入れていない素のミュキャスによるトークショー」「原作キャラクターに扮したミュキャスによるパフォーマンス」の両方の要素が組み込まれていることである。この試みに関して、プロデューサーの松田氏はこう述べている。

テニミュのショーのなかで素の役者を見せるのは非常に危ないこと。素を見せるのは、オリジナル演出の上島先生のかけた魔法を解くことになりますから。TEAM Liveもかなり冒険していると思います。ただ、お客さんはすごくクレバーで、スイッチを切り替えて観てくれているなあという印象でした。前半は素の役者さんとして観てくれて、後半でキャラクターになったら、キャラクターとして応援してくれる。

《出典:田中東子(2016) 「2.5次元ミュージカルを牽引する「テニミュ」の革新的なメソッド」,『美術手帖 vol.68』2016年7月号, p.25, 美術出版社》

この、運営の「非常に危ないこと」への挑戦は、3rdシーズンに差し掛かったテニミュに今まで積み上げてきた歴史があり、”テニミュ文化”がテニモンの中で安定・内面化し、それを運営が近くしたから実現したと筆者は推測する。

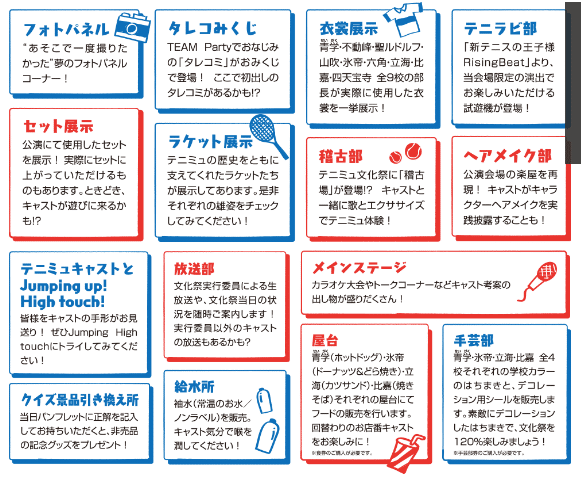

また、『テニミュ文化祭』とは、その名の通り文化祭という設定の下でテニミュ関連の特別展示やオリジナルフード、グッズ販売を行ったイベントである。

このイベントでは「ミュキャスが実行委員として、文化祭を企画し、出し物を行う」というていで公演情報が打ち出された。

上記の参考資料①②は実際にテニミュ文化祭のイベント概要として使用されたものである。

《出典:”ミュージカル『テニスの王子様』15周年記念 テニミュ文化祭”, 〈https://www.tennimu.com/3rd_bunkasai2018/〉2018年12月30日アクセス》参考資料①の「文化祭実行委員会のお当番があります」という表記や、②の「お店番キャスト」という表記からは、中学生の原作キャラを演じるミュキャスの2重写し構造を前提としていながら、敢えて素のミュキャスを使って文化祭を行わせるという転換が行われていることが分かる。

テニモンはこの転換に適応し、テニミュの舞台裏やミュキャスによる裏話をエンターテイメントとして消費した。

この背景には、3rdシーズンにしてテニモンとミュキャスの関係が”テニミュ文化”として定着したことがあると考えられる。

さらにこのテニモンとミュキャスの関係の安定化に伴い、DVD企画『バラエティ・スマッシュ!』なども行われた。

このDVDも文化祭と同様に、素のミュキャスが料理やゲーム、スポーツなど様々なバラエティ企画を行う様子を収録したものとして、テニモンから受け入れられた。

執筆時点では3rd運動会告知前?だったのか、「3rdでは運動会の代わりに文化祭をやった」元は書かれていました。こちらは修正済み。

→そんなことはない。確か全立前編公演中の日替わりで運動会来てね!みたいな話ありましたね?突然思い出しました。

なおさらなぜ「やってない」ていで書いてたのか)謎ですが、文章が長すぎて、どのパートを厳密にいつ書いたか定かではないので、そのせいかもしれません。だとしても書き上げる前に追記しろ、ですが。

ただ、だとしてもここでは取り沙汰することは思い浮かばないです。3rdの運動会は、本記事シリーズの”テニミュ文化”活用という観点では2ndの運動会と大きく差分が見られた点はなかったように思います。これも違ったら教えてください。

これらの要素を全て統合して浮かび上がってくる、シーズンごとの”テニミュ文化”の扱われ方の変遷

このように各シーズンにおける運営側の仕掛けとしての”テニミュ文化”活用を考察した際、その変遷にはシーズンごとに以下のような特色があるように思える。

1stシーズン:ごく一部を除き”テニミュ文化”が偶発的に発生したシーズン

2ndシーズン:発生した”テニミュ文化”がテニモンの中に安定・定着し始める。運営側もこれをうっすら自覚し、様々な挑戦や試行錯誤が行われ始める。

3rdシーズン:”テニミュ文化”がテニモンの中に強く内面化(この内面化を自覚する層も)。運営側も強く自覚・認識し、これまでよりも「前提として」利用されるようになった。

これを裏付けるものとして、テニミュ公演チラシの変遷が最も顕著に挙げられる。

この画像は「テニミュ」ポスターの変遷をわかり易くするために代表的なビジュアルを並べたものだ。(利用する画像に関しては、ポスターと同じビジュアルが使用されたDVDパッケージのものを使用する。)

《出典:”ミュージカル『テニスの王子様』 オフィシャルサイト ディスコグラフィー”,〈https://www.tennimu.com/discography/first.html〉2018年12月30日アクセス》一番左は2013年の1stシーズン初演のビジュアルである。

初期は「観客のほとんどが原作ファンだった」として表面に原作キャラクターを載せ、裏面にその原作キャラクターと全く同じポーズ・表情をしたミュキャスのビジュアルを載せた。

《出典:田中東子(2016) 「2.5次元ミュージカルを牽引する「テニミュ」の革新的なメソッド」,『美術手帖 vol.68』2016年7月号, p.20, 美術出版社》スタンスとしては、「原作と同じキャラクターが出ることを売りにしていた」のである。

《出典:田中東子(2016) 「2.5次元ミュージカルを牽引する「テニミュ」の革新的なメソッド」,『美術手帖 vol.68』2016年7月号, p.22 美術出版社》

2ndシーズンの7代目青学初演の『青学vs比嘉』から、ポスターにユニフォーム姿のミュキャスの写真を使うようになった。

中央は、2ndシーズンの締めくくりとなる『全国大会 青学vs立海』のビジュアルである。

これに関してプロデューサーの松田氏は「主演の小越勇輝の存在が大きかった。彼はどこからどう見てもリョーマだったので、もう絵じゃなくていいなと決断しました」とコメントしている。

《出典:田中東子(2016) 「2.5次元ミュージカルを牽引する「テニミュ」の革新的なメソッド」,『美術手帖 vol.68』2016年7月号, p.22, 美術出版社》これは2ndで運営が”テニミュ文化”を利用しようと試行錯誤するなかで、軸としていた小越氏の物語が確立され、松田の「決断」に至ったと考えられる。

そして右の『3rdシーズン 青学vs氷帝』のビジュアルから分かるように、3rdシーズンでは完全にオリジナル衣装を着せたミュキャス画像なども用いられるようになった。

また、3rdシーズンからは「青学8代目卒業」というキャッチフレーズがポスターに用いられた。

これに対して、”テニミュ文化”の運営側の強い自覚を象徴しているとも言えるコメントを松田氏が以下のように述べている。

もし1stシーズンの頃のチラシで「2代目卒業!」と書いたら、「青学に2代目なんてないんだから!」と皆さんに批判されたと思いますが、8代目まできてようやく受け入れてもらえるときが来たかなと。

《出典:田中東子(2016) 「2.5次元ミュージカルを牽引する「テニミュ」の革新的なメソッド」,『美術手帖 vol.68』2016年7月号, p.22, 美術出版社》

このコメントでは、まだ”テニミュ文化”がテニモンに定着していなかった1stシーズンではできなかった試みが、3rdシーズンで可能になった、という主旨が述べられている。なぜなら、3rdシーズンでは”テニミュ文化”がテニモンの中で強く内面化したからである。

以上の考察から運営側による仕掛けはシーズンを追うごとに”テニミュ文化”の自覚が顕著になっていると言える。

一旦ここまで。次回に続く。

シリーズ共通:最後に

引用する事実に誤りがあったり、引用元や引用の仕方に問題があった場合、こちらからご指摘ください。

考慮漏れについて散々免責を書きましたが、以下の話とかは参考になるので、これもこちらから、ぜひ聞いてみたいです。(本記事への反映はしませんが、今後いろいろ考える参考にさせていただきます)

思い出したエピソード:「そういえば、○○さんのトークではこんな話を言っていた」など

他界隈の話:「この部分はテニミュだけじゃなくて○○の舞台文化でもある」など

元文章は論文の体裁をとったものですが、論文自体は世間から絶対にアクセスできない場所に永久隔離されているので、似たような論文や記事があっても完全に無関係です。「この論文著者、この記事の筆者っぽい…」と思っても絶対に違うと思ってもらえればと思うので、それっぽい論文著者へのコンタクト等はお控えください!

あと、論文と言っても、査読もなく甘々のレビューだったので、ロジック・ストーリー構成が甘すぎるという点にも目をつぶっていただけると助かります。

長々とお読みいただき有難うございました。続きは以下↓

【第3章】観客・役者の言動のうち、”テニミュ文化”が無意識に起因していそうなものについて考える