生物の死とは何か? 人類の死の概念の発展と脳死

僕は、数年後に肝移植を希望している難病患者だ。そのため、当事者として、臓器移植について、自分なりに調べたり考えたりしたことをまとめている。

この記事は、そのうちの「脳死」について書いたシリーズのVol.1である。この記事では、「生物の死とは何なのか?」という根本的な疑問について書いた。ただし、筆者は生物学の専門家ではないため(物理学専攻)、概念論的な話をここではしたい(医学の専門家のレビューはもらっているので、基本的な知識の間違いはないはずだ)。

臓器提供に関するイントロ記事はコチラ。

脳死に関するイントロ記事はコチラ。

死とはなんだろうか

「脳死」について考える前に、「生物の死」とは一体どういうものかを考えたい。

ミクロな視点から考えてみたい。人間の身体を分解して考えると、人間は小さな細胞から成っている。1人の人間を構成する細胞の数は37兆個に達すると言われている(注1)。小さな細胞たちには、それぞれに機能があり、そこでは常に化学反応(誕生と死)が繰り返されている(注2)。化学反応により各細胞は構造と機能が保たれている。ミクロに考えると、生命活動も全身の細胞で起きている連続的な(ある特定の)化学反応に過ぎないのだ。

しかし、その化学反応がある一定のしきい値を超えると、細胞が構造と機能を保てなくなり、細胞死に至る。これは「量的変化が質的変化を引き起こす」という考え方である(参照1)。

続いて、臓器という単位で考える。人間の身体は、脳や心臓などの臓器が集まってできている。そしてまたその臓器は、多くの細胞から成っている。

臓器の死についても、さきほどと同様に考えると、臓器を構成する細胞の変化(細胞死)がしきい値を超えると、臓器が構造と機能を保てなくなる。これを臓器の死と呼べそうだ。

生物の死も同様である。細胞と臓器の変化(細胞死と臓器の死)がしきい値を超えてしまい、構造と機能を保てなくなることだろう。

死について、抽象的な説明はできそうだ。しかし、具体的に考えるととても難しい。

「しきい値」は一体どれくらいなのだろうか?

どこの細胞が、どれくらい壊れたら、生物は死ぬのだろうか?

現在の一般的な「生物の死」の基準である「心停止」をとってみても難しさがわかる。心停止しても、全身はおろか、心臓の細胞はまだかなりの部分生きている(参照2)。

「脳死は人の死か?」「どういう状態を脳死と呼ぶのか?」という命題の難しさも、ここに集約される。どこに線を引いて「死」とするのか? という難しさがまずあるのだ。「脳死判定の正確さ」などは、これらを決めた後の問題である。

そして、この線引き問題は、科学的に「これだ!」という答えのない、哲学的な問題を孕んでいる。まずこの点を認識する必要がある。

「死」の概念の発展

人間は長い歴史の中で、「死」の概念を発展させてきた。

最も素朴な概念は、「全身の細胞死」だろう。これは要するにゾンビである。全身が腐り、ただれ、やがて骨だけになる。骨だけで生きているのは、ワンピースのブルックや、アンパンマンのホラーマンくらいだろう。

しかし、次第に「死」の概念が発展し、その基準が全身の細胞死から「心肺の停止」に変化していく。

ここからは推測になるが、人間が社会を形成するにあたって、死体が腐るまで放置しておくのは、衛生面などの問題があったのだと思う。我々人間は、腐る前の段階で死が訪れるとみなすようになった。おそらく、「人間は死に至る際に、必ず心拍と呼吸(心肺)が停止する」「心肺が停止すると生物的な反応を失い、やがて冷たくなる」という観察的事実にたどり着いたのだろう。そこで、死の基準が「心肺の停止」に変化した(注3)。そしてこの基準は、すでに一般に浸透し、広く受け入れられている。

そして、さらなる発展として、1960年代ごろから「脳死」という、脳の機能停止をもって死とする議論が出てきたのだ。

心肺停止が「死」とされてきた理由

全身の細胞は、生化学反応によってその構造と機能を保っている。人間の生化学反応は、酸素と(主に)ブドウ糖によって行われている。

酸素の供給を担っているのは肺である。また、ブドウ糖は胃や肝臓などを含む消化器系が取り込みを担っている。そして、心臓の役割は、血液を媒介として、酸素とブドウ糖を全身の細胞に送り出すことである。すなわち、肺と消化器系と心臓は全身の細胞の命を担っている。

肺と心臓が機能停止すると、全身の細胞は生化学反応を継続できなくなる。その結果、ただちに意識は消失し、やがて細胞損傷と浮腫が発生して細胞死に至る(参照3)。すなわち、呼吸と心拍(肺と心臓)は停止すると、即時に死に直結する生命維持に不可欠な器官である。消化器系については、複数の臓器から成っていて、様々な状況変化に対して耐久力があるため、1つの臓器が死に直結するというわけではない。

脳も同様に人体に必須の器官である。後で詳しく書くが、例えば脳は肺の呼吸を司っているため、脳の呼吸中枢が停止すると肺も停止する。脳は、肺と心臓とを介して、全身の細胞の生命維持に関わっている。

というわけで、人体で生命維持に不可欠な臓器は肺、心臓、脳である。このうち1つの臓器でも機能停止した場合、死に直結する。

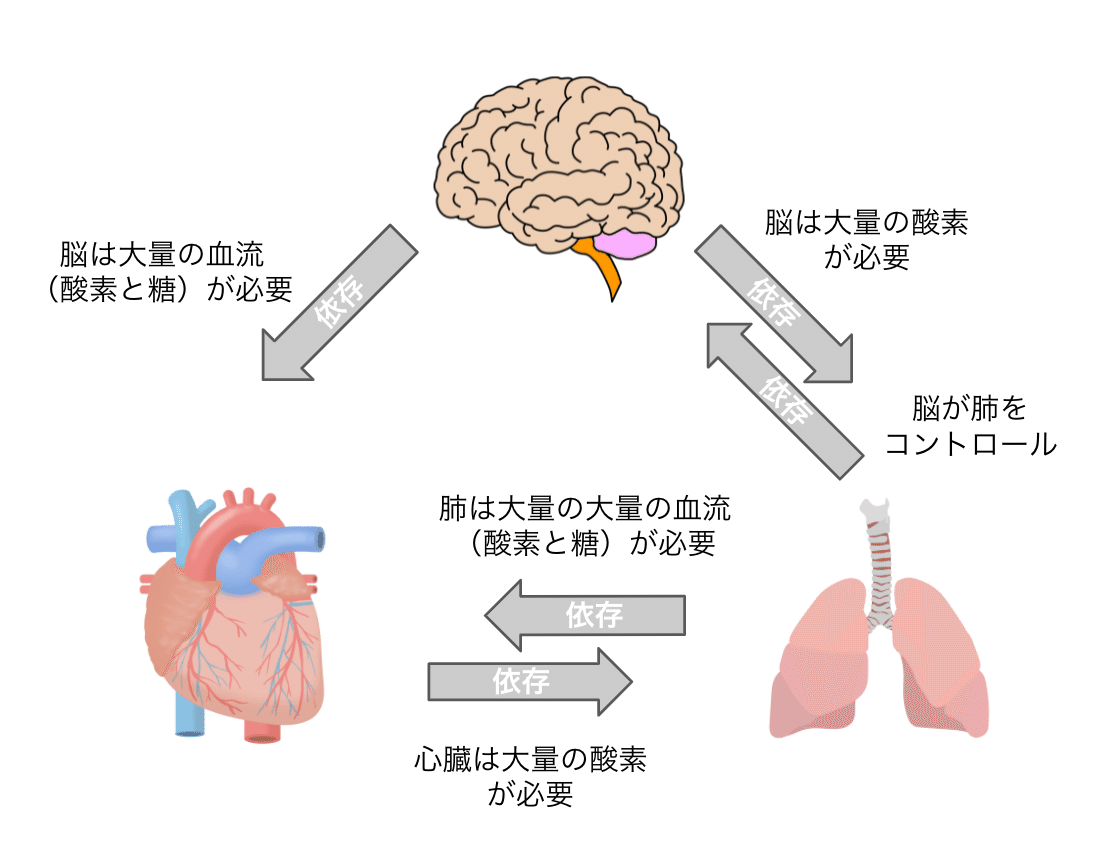

さて、死の基準がなぜ「心肺停止」とされているのだろうか? ここで、心臓・肺・脳の相互依存の関係を確認しておこう(参照4)。

上の図で示されている依存関係はこうだ。心臓が停止した場合、脳と肺も機能停止する。次に、肺が停止した場合、心臓と脳も機能停止する。そして、脳が機能停止した場合、肺が停止し、順次心臓が停止する。

このように、3つの臓器は依存関係にある。1つの臓器が停止した場合に他の臓器も機能不全に陥るまでの時間は、ほんの数分程度である。すなわち、「肺の停止=心臓の停止=脳の停止」という状況である。

となると、死の基準は、いずれかの臓器の機能停止を見れば実用的には問題ない。そのため、死の基準はわかりやすく判定できる「呼吸と心拍の喪失」で良かっただろう(注4)。

しかし、人工呼吸器という医療技術が登場することによって心肺脳の関係は崩れることになる。

人工呼吸器が脳死を生んだ

人工呼吸器で心肺脳が崩れたというのはどういうことか。図3を見てほしい。心臓から脳に向かう矢印がないことがわかるだろうか? これは間違いではない。心臓はある程度自律性のある臓器なのだ(注5)。

では、脳の呼吸中枢を代替する人工的な装置があれば、心肺脳の機能は、脳が停止しても保たれることになる。そして、その人工装置が「人工呼吸器」である。その場合の依存関係は図4のようになる。

脳が機能停止しても、人工呼吸器があれば心臓と肺は動き続けることがわかる。そして、この状態は数日程度維持することができる。このように、脳機能が停止しても、人工呼吸器の助けによって心臓と肺が動き続ける、という奇妙な状態が発生した。この数日間の期間を「脳死状態」と呼ぶ。

個体が死んでも生き続ける臓器

死の概念が「全身の細胞死」から発展したことで、「臓器よりも先に個体が死ぬ」というケースが生まれてきた。そこに加えて、免疫抑制剤が開発され、死後の人体から臓器を摘出して他人に移植するという臓器移植医療が発展してきた(参照5)。 そこにさらに人工呼吸器という医療技術が出現したことによって、「生きた心臓を持つ死体」である脳死状態の個体という不思議な概念が生まれたのである。

そして、この脳死状態の扱いが大きな問題となっているのは、脳死状態においては、心停止後よりも多くの臓器が移植可能であるためである(参照6)。

コラム:「死」の概念のさらなる発展

人工呼吸器という医療技術の登場により、脳死という新たな死の概念が登場した経緯を見てきた。心臓死も脳死と同様に科学的に決定できるものではないと述べたが、心臓死は受け入れられている一方で、脳死は理解を得られていない。しかし、これから医療技術が進歩していくに従って、死の概念はさらに発展していく可能性があり、我々は常に新しい概念の受容を迫られるだろう。

消化器は、点滴という医療技術によって必要不可欠な器官ではなくなった。腎臓も人工透析器で代用できる。肺も一部の機能を人工呼吸器で代用可能である。

人工呼吸器はさらに進化して、体外式膜型人工肺(ECMO)という肺の機能そのまま代替できる医療装置も登場している。やがて心臓を代替する装置が生まれ……肝臓を代替する装置が生まれ……と、いずれ脳以外の機能は人工装置でまかなえるようになると予想できる。そうなったら心停止が死ではなくなるような時代が訪れるだろう。

最終的には、以下のような生物が誕生するかもしれない。

脳すらも人工物で代替できるようになれば……人間の精神(意識と記憶)を転送してやれば、完全な人工生物の誕生である。

いや、実際の肉体など不要かもしれない。クラウド上のサイバー空間があれば事足りる。

補足:筆者にとっての死

「明日意識を失って、意識を失ったまま10年間生き続るが、そのまま死ぬ」と言われたとする。この場合、僕にとっての「死」は明日になるだろうと思った。

そうなると、僕にとって生死を分ける重要な要素は、

・(主観的な)意識があるか

・回復できるかどうか

なのだろう。

参考文献

注1)A current estimation of human total cell number calculated for a variety of organs and cell types is presented. These partial data correspond to a total number of 3.72 × 10^13.

注2)細胞膜は受容体を持ち、特定の物質に反応し、反応したものだけを細胞内へ出入りさせる。受容体で起こる反応は、しばしば細胞の機能を変化させたり、調節したりする。例えば、インスリンと細胞膜の受容体が結合すると、血液中のブドウ糖が細胞内に取り込まれ、その結果、血糖値が適切な値に保たれる。

注3)「死」の概念が「心肺停止」に発展し、「早すぎる死亡判定と早すぎる埋葬」の事例がかなり起きたようである。18世紀になっても「早すぎる死亡判定」問題は解決されず、フランスの医学界が「確実な死の判定法」について、懸賞金付きの論文を募集している。しかし結局、確実な方法は、死体が腐敗するまで待つ以外ないという結論に至ったようである。

注4)現在の心臓死は、「心拍の停止」「呼吸の停止」に加えて「瞳孔反応の消失」の3点を確認することで判定される。これらを「死の三徴候」と呼ぶ。実は、瞳孔反応は脳幹の機能のチェックである。現在の死亡判定にも脳機能のチェック項目が含まれているのである。

注5)心臓が規則的に拍動するためには、歩調取りの命令が必要です。この命令をだしているのが洞房結節とよばれる特殊な細胞の集まりで、右心房に位置しています。

参照1)「量」って何? 「数」との違いは?〜「量」についてちゃんと説明できますか?

参照2)立花 隆(1988)『脳死』中央公論新社 P109

参照3)21. 救命医療 / 心停止およびCPR / 心停止/MSDマニュアル プロフェッショナル版

参照4)立花 隆(1988)『脳死』中央公論新社 P142-146

参照5)脳死・臓器移植の歴史

参照6)脳死後と心停止後の臓器提供の違い/日本臓器移植ネットワーク