”らしさ”を活かす

こんにちは。ヤマトです。

海士町での日々を綴る、あまちょうだよりWeek3です。

自己紹介はこちら↓

福岡の小学校で3年間勤めた後、青年海外協力隊2024年2次隊候補生になる。派遣国はソロモン、職種は小学校教育。海外協力隊派遣を前に、島根県隠岐島の海士町にて、グローカルプログラムに参加中。人生の目標は「いいパパになること」。

「初夏の島はもう暑いだろう」なんて呑気に構えていたのですが、日中は暑いけども朝晩はまだまだ冷え込むのが実際でした。衣服の調整を怠りがちで、やや鼻声になってきた最近です。

さて、オリエンテーションを経て、活動先が決まりました。今回のグローカルプログラムで活動の拠点となるのは、

【海士町教育委員会 共育課 伝承郷育係】です。

伝承郷育係では「海士の人たちが本物の海士を探求し、誇りをもって海士を伝える」をスローガンに、島だからこその価値、海士町だからこその価値を伝えられるような掘り起こしプロジェクトやイベント、情報発信業務を行っています。具体的には、民謡や神楽、伝統行事の保存活動、短歌ゲームイベント、史跡の環境整備、小中高校生とのワークショップなどを行っています。

10カ所ほど活動先を紹介していただいた中で、なぜここを選んだのか。直感に導かれた、が正直ピッタリくる表現にはなります。ですが、現時点で考えていることを、ちょこっと言語化して記録してみます。

①島の「祭り」の文化に触れ、海士らしさを経験し、想いを発信したい

島では7月に、夏の例大祭が開催されるそうです。面白いのは「地区ごとに」「数年に1回」の部分。それぞれの地区が、それぞれの周期で祭りを開催するそうで、今年は5地区で夏の例大祭があると聞きました。そしてご縁をいただいて、宇受賀(うずか)地区と北分(きたぶ)地区で、神輿の担ぎ手として祭りに参加させていただくことになりました。

祭りと聞いて思い出すのは、昨年度までいた福岡・田川での川渡り神幸祭。5月の祭りに向けて、地区ごとに山笠のバレンの準備をしたり、獅子舞や奏楽の練習をしたりしていました。子どもも大人も、女性も男性もみんなで作っていく神幸祭は熱量がハンパなく、見に来ていたお客さんにも伝わるような熱気がありました。その熱気こそが、地域の人と人をつなげていたことを、ふと思い出したのです。

「祭り」が地域のエネルギーとつながりを生んでいました。

海士でも同じように、祭りを通して地域が盛り上がり、団結し、熱気の渦が生まれているのではないか。その祭りに当事者として関わることで、海士の人や文化とつながることができるのではないか。そのように考えました。

海士町での活動の軸を「祭り」に絞り、ここに携わる人の想いや、自身が感じたことを発信することを通して、伝承教育係が目指す「島だからこその価値」「海士町ならではの魅力」を伝えていけたらと、今は思っています。

②グローカル生の架け橋の存在になりたい

今回の私で、JICAグローカル生(グローカルプログラムに参加する協力隊候補生)は10代目になるそうです。「JICAグローカル生のヤマトです!」と自己紹介すると、「あ〜、JICAね。」とほとんどの方に認知していただけます。過去のグローカル生が地域に根ざし、地域の人と、地域のために活動を続けていたことがうかがえます。

顕著なのが、過去のグローカル生による町役場近くにある隠岐神社周辺の活動。ここにはたくさんの史跡がありましたが、竹林で存在が見えなくなってしまったり、雑草が生い茂っていて道が歩けない、といった実態がありました。人手や財政的に厳しい課題がある中で、グローカル生が一役買ったとのこと。

見違えるような景観になり、島民の人も喜んでいたそうです。しかし、時間の経過とともに、また草が生い茂っていました。「ツアーでここを紹介したいけど、紹介しにくくなっている」という声を聞き、過去のグローカル生の活動を引き継ぐ形で関われないかなあと思っています。そして今この活動を行うことで、今後来島するであろうグローカル生が島民の方と関係を築きやすくしたり、活動しやすくなったりしたらいいなと思います。

また、今回お世話になっている知々井(ちちい)地区は、初めてJICAグローカル生がお世話になる地域です。なので、知々井のみなさんとの関係も強く築きたいと思っています。2軒お隣に住むおじいちゃん(町議会議員さん)にお話を伺ってみると、「地域の人の手伝いと、地域の行事に参加することに取り組んでみたらいいだろう」とのこと。それもあって、牡蠣の磨き作業や神社掃除に関わらせてもらってます。顔と名前を全員覚えられたら、活動しやすいかなあ。

地域の歴史や島民としての想いを聞かせてもらってます。

(ここで取れたアワビの酒蒸しも。)

地域が、地域であること

海士らしさとは何かと聞かれれば、それは地区それぞれに個性があるということだろう。

海士町は、人口減少、少子高齢化、財政難といった課題最先端地域でしたが、持続可能な地域社会づくり、つまりサステナブルな町を目指している地域です。サステナブルであるとは何か。JICAの講義では、「ある状態がずっと変わらないこと」ではなくて、「常に変化しながらも、本質的な状態や価値が持続されていること」と学びました。例えるなら、川の流れ。川の水は常に変わり、水位も変わる。でも川は常に川である。流入と流出のバランスが取れた状態=動的平衡が、サステナブルである、と。

そんなサステナブルな町、つづいていく町を考えていく上で大切なことは、「 ある地域をその地域にしている本質は何か」ということ。言い換えれば、その地域らしさというか、「この町の何が失われたら、この町ではなくなってしまうのか?」という問い。地域のアイデンティティや本質を失わないことが、重要であると考えます。

先ほどのおじいちゃん(おじいちゃんとは呼べないほどお世話になりつつありますが、あえて愛を込めて。)曰く、「ここは地域の行事が、地域のアイデンティティになっているんだよ」と教えてもらいました。まさにこれだなと。地区それぞれの個性を知ることが、海士らしさを存分に味わえると感じています。「祭り」に焦点を当てているのも、ここが大きいです。

今はまだ、たくさん受け取ってばかりの島生活ですが、それも「ここの者と認められている証」だそう。そして、「とにかく、挨拶から始まる人のつながりを大切に」と語ってくださるその想いに、一つひとつ、応えていきたいと思います。

ここまで。お読みいただきありがとうございます。

◯おまけ

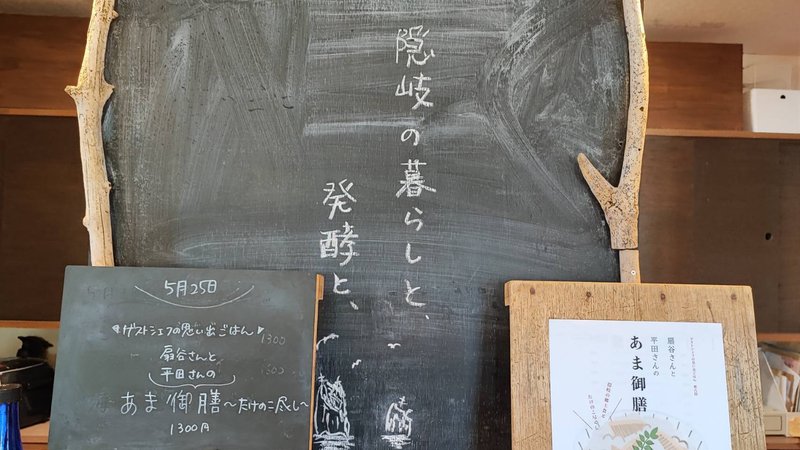

休み?の概念が難しいグローカル活動ですが、ゆったりした土曜日を過ごしました。一部お届け。

次回はハーブティをいただきに来ます。

読んでいただきありがとうございました!