超おさらい音楽理論入門(2)

筆者 三島ゆかり

前回はこちら→前章『超おさらい音楽理論入門(1)』

今回はダイアトニック・スケール、機能和声、終止形、代理コードなどについて学習しましょう。

3.ダイアトニック・スケール

3.1 長調の場合

調の中でのコードの相対的な役割を考えるとき、ダイアトニック・スケールという概念を用います。便宜上ハ長調であるかのように書きますが、絶対的な音の高さには無関係な概念です。

まず、長音階にローマ数字をふります。これが長音階の最初の音からの相対的な位置を示します。

ダイアトニック・スケールの音だけを使って下から三度づつ4音積み重ねたものをダイアトニック・コードといいます。

3.2 短調の場合

短調には自然短音階、和声的短音階、旋律的短音階の3つがあるとよく言われます。

①自然短音階

自然短音階は長音階をラから始めたときにできる音階です。

開始音を長音階に揃えてドからにすると、第三音、第六音、第7音がフラットしていることが分かります。一般には第三音がフラットしている音階はもの悲しい雰囲気があると言われます。

②和声的短音階

和声的短音階は、和声的な起伏を求めて第七音をフラットではなくしたものです。

③旋律的短音階

旋律的短音階は上行と下行があります。上行は和声的短音階の第六音もフラットではなくしたもの、下行は自然短音階と同じです。

🐈🐾

では自然短音階を元にダイアトニックスケールをみましょう。長調と異なる根音は、ローマ数字の左側に臨時記号がつきます。

自然短音階以外の和声的短音階、旋律的短音階から作ったダイアトニック・コードを載せている記事も世にありますが、六度、七度の変化については一律に考えない方が理解しやすいので省略します。概略的には、上記Ⅴm7を和声的な理由でⅤ7に置き換えるとき、旋律にも変化が起きると考えると考えやすいです。

3.3 曲にダイアトニック・コードをあてはめた例

前回の例にダイアトニック・コードをあてはめてみましょう。4小節目まではkey of C、どちらともとれる4小節目からkey of Amで、E7のところはVの三度が長三度に変化していると考えます。

次に声の高いお姉さんに転調したものにもあてはめてみましょう。前半はkey of E♭、後半はkey of Cmとなります。

転調しても調の中での機能は変わりません。

前章の最後に「移調したあとの7、8小節のG7と、移調する前の2小節のG7は同じG7ですが、曲の中での役割は同じでしょうか」という問いかけをしました。移調したあとのはハ短調のV7、移調する前のは変ホ長調のV7となり、置かれている調が長短異なります。

4.機能和声と終止形

今回は和音の曲の中での役割について考えます。この場合、役割というのは、調を感じさせる上でどのように貢献しているか、です。

和音をトニック、ドミナント、サブドミナントという3つの機能に分類し、それがどのように調を感じさせるかを整理した概念を機能和声と呼びます。長調と短調を分けた方が説明しやすいので、長調から説明します。

4.1 長調の機能和声と終止形

(1)コードの役割

①トニック(主和音)

Ⅰの和音をトニックと呼びます。トニックは調に安定をもたらします。

補足

機械的に音を4つ積み重ねていますが、実際の曲の中ではメロディとの衝突を避けるために、M7をなくしたり、あるいは6にしたり、ということも行われます。

②ドミナント(属和音)

Ⅴの和音をドミナントと呼びます。ドミナントは調の中では不安定でトニックに戻ろうとします。

ドミナントがトニックに解決する動きをドミナントモーションと呼びます。この言葉は一生忘れないで下さい。

根拠としてはドミナントの3rdと7thの不安定な音程(増四度、トライトーン)が解決に向かわせると言われています。

③サブドミナント(下属和音)

Ⅳの和音をサブドミナントと呼びます。サブドミナントは中間的な性格で、トニックに戻ることもドミナントに進むこともできます。

(2)終止形

機能和声でいうところの終止形は、トニック、ドミナント、サブドミナントをそのパターンで組み合わせたら調を感じることができる、というパターンのことです。曲の終わらせ方の意ではありません。

①トニック~ドミナント~トニック

7thをはずしたものが、よくあるお辞儀の和音ですが、これによって調を感じられるので、歌い出しが伴奏なしでも揃って入れます。

お辞儀の和音にはそういうエレガントな配慮が隠されているのです。

②トニック~サブドミナント~トニック

サブドミナントがトニックに戻るパターンです。

③サブドミナント~ドミナント~トニック

サブドミナントがドミナントに進むパターンです。トニックから始まらなくても調を感じることができます。

④サブドミナント~サブドミナントマイナー~トニック

ダイアトニックコードにないサブドミナントマイナーは説明として唐突感がありますが、確かに調を感じることができます。

(3)ダイアトニックコードの仲間分け

ここまでⅠ、Ⅳ、Ⅴのコードを見てきましたが、その他のダイアトニックコードはいずれかに仲間分けされ、同じ役割を担うことができます。

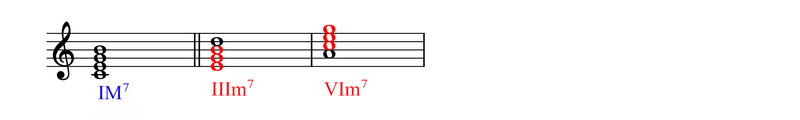

①トニックの仲間

共通音の多いⅢm7、Ⅵm7はトニックの仲間となります。

②ドミナントの仲間

共通音が多く、同じトライトーンを持つⅦm7-5はドミナントの仲間となります。

③サブドミナントの仲間

共通音の多いⅡm7、Ⅵm7はサブドミナントの仲間となります。Ⅵm7はトニックの仲間にもサブドミナントにもなり得ます。

(4)代理コード

同じ仲間は代理コードとして置き換えられます。

サブドミナント~ドミナント~トニックの終止形のⅣM7をⅡm7に置き換えてみましょう。

代理コードによって得られたこの進行はツーファイブと呼ばれ、ポピュラー音楽の世界を席巻しました。Ⅴ~Ⅰという四度進行をもうひとつ逆算してⅡ~Ⅴ~Ⅰと四度進行を二度重ね、コードの中の3rdは次のコードの7thに、7thは次のコードの3rdにと流れる合理的な美しさがあります。ツーファイブという言葉は一生忘れてはいけません。

さらに四度進行をふたつ逆算すると、Ⅲ~Ⅵ~Ⅱ~Ⅴ~Ⅰといううつくしい連鎖が生まれます。

ここで、Ⅲm7はトニックの仲間であることに着目すると、Ⅴ7~Ⅲm7という進行(偽終止といいます)が可能となり、永遠に繰り返せます。Ⅵm7をⅤ7に揃えてⅥ7に置き換えるとさらに合理的になります。これを循環コードということもあります。

同じコード進行をⅡm7から始めたものを逆循ということもあります。循環コードにせよ、逆循にせよ、それを聴かせどころに使った曲は多々あります。

4.2 短調の機能和声と終止形

(1)短調のコードの役割

①トニック(主和音)

Ⅰの和音をトニックと呼びます。トニックは調に安定をもたらします。

補足

機械的に音を4つ積み重ねていますが、実際の曲の中ではメロディとの衝突を避けるために、7をなくしたり、あるいは6にしたり、ということも行われます。

②ドミナント(属和音)

Ⅴの和音をドミナントと呼びます。短調だと自然短音階ではVm7ですが、長調のドミナントと同様に3rdを半音上げることにより不安定でトニックに戻ろうとする動きを増して、和声的短音階や旋律的短音階として使うことが多いです。

短調のドミナントモーションの場合は、Vm7の3rdを半音上げてV7とします。

③サブドミナント(下属和音)

Ⅳの和音をサブドミナントと呼びます。サブドミナントは中間的な性格で、トニックに戻ることもドミナントに進むこともできます。

(2)短調の終止形

①トニック~ドミナント~トニック

②トニック~サブドミナント~トニック

サブドミナントがトニックに戻るパターンです。

③サブドミナント~ドミナント~トニック

サブドミナントがドミナントに進むパターンです。トニックから始まらなくても調を感じることができます。

(3)短調のダイアトニックコードの仲間分け

①トニックの仲間

共通音の多い♭ⅢM7、♭ⅥM7はトニックの仲間となります。

②ドミナントの仲間

共通音が多く、同じトライトーンを持つⅦm7-5はドミナントの仲間となります。

③サブドミナントの仲間

共通音の多いⅡm7-5、♭ⅥM7はサブドミナントの仲間となります。♭ⅥM7はトニックの仲間にもサブドミナントにもなり得ます。

(4)短調の代理コード

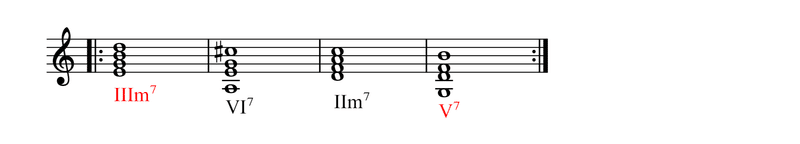

短調でも同じ仲間は代理コードとして置き換えられます。

サブドミナント~ドミナント~トニックの終止形のⅣm7をⅡm7-5に置き換えてみましょう。

短調でも代理コードによって得られたこの進行はツーファイブと呼ばれ、多用されます。

ここまでの知識を総動員すると、この曲の和声は機能的にはこのようになっていると分析できます。これ以上の深入りは無用でしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?