粗末な暮らし

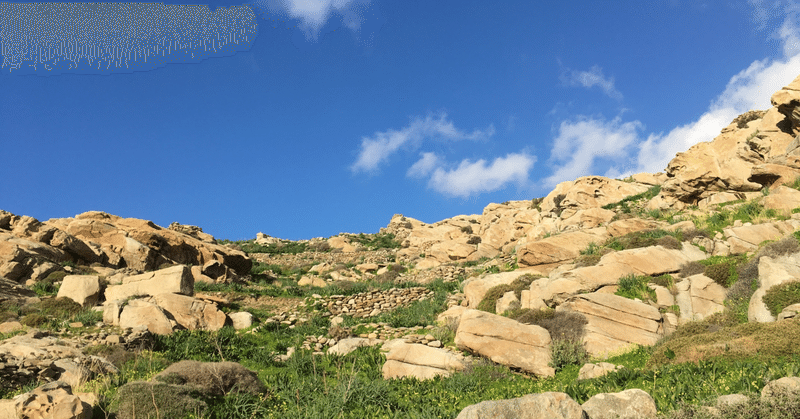

実際には十秒も経っていなかったが、数十分揺れていたような感覚だった。幾度となく経験しても、入江田は地震に慣れる事ができないと思った。北向きの窓から見える山々は、爬虫の角質化した鱗のようで、木々よりも岩肌が目立っていた。それらの山襞が交互に重なって、屏風のように北側を隠していた。その奥には、意志があるような一つの山が聳えていた。それは、遠回しな死の影を、入江田の胸の内に抱かせるような不吉な山だった。

「今回も揺れたねぇ」と、背後から声をかけられた。入江田が振り返ると、アンバーが立っていた。彼女は、白いTシャツに黒いパンツという軽装で、首筋や腕が日焼けしていた。彼女は無造作に束ねられた髪を肩の上で揺らしながら、窓際に近づいてきた。彼女の身体からは汗の匂いが漂ってきた。それが入江田の鼻腔を刺激すると、彼は反射的に顔を背けたくなった。しかし、そうする事によってアンバーの気分を害するのではないかと思い、彼は我慢してその場に留まった。そして、彼の視線は自然と彼女の顔に向けられた。頬の辺りは紅潮していて、口元は微かに緩んでいた。それは、何かしら愉快なものでも見ているかのようだった。

「このところ、頻繁よね」とアンバーは言った。彼等は、山間のクアオルトと呼ばれる、隔離施設で伝染病の治療をしていた。建物は免震構造だったが、縦揺れに対してはあまり効果が無いようだった。

「外で作業していたの?」

「うん」アンバーはTシャツの袖でこめかみを拭い、再び窓の外を見た。彼女と入江田は、前日初めて会ったばかりだった。「大変だね」と、入江田は言葉を選んで答えた。

「野菜づくりって案外楽しいよ」と、アンバーは笑みを浮かべて言った。「地元の住民からすれば、それも贅沢だと思われるのだろうな」

「そうね……」アンバーは少し考えるようにしてから「でも、ここにいる事は権利だから」と言った。

「君はたしか、本土生まれだよな?」と、入江田は訊いた。

「えぇ……両親に連れられて、子供の頃に来たわ」

「じゃあ、戻らないつもり?」

「どうかしら? 分からないけど、今は戻れないよね」と、アンバーは曖昧に首を傾げた。「佐吉はフィフティー・ワン生まれだよね?」

「ああ。見ての通りだ」

日本が五十一番目の州になってから、まだ十年も経っていなかった。まともな生活ができる元日本人は、富裕層か、軍人だけだった。

「気を悪くした?」

「そういう訳じゃないよ。この国はもっと前からステーツの一部みたいだったからね。僕はアメリカに憧れていた」

「それで飛行機に乗ってるの?」ぼやけた目つきで、アンバーは入江田を見た。白人特有の、目尻にたっぷりついた脂肪が彼女の本心を隠していると入江田は思った。

「まぁね」彼はそう言って、アンバーを見つめ返した。彼女は不思議そうにして首を傾げてから「まぁいいか」と言って窓から離れた。アンバーは、この場所での生活を楽しんでいるように入江田には見えた。

「そろそろ行こうかな」と、アンバーが言った。

「どこに?」

「作業に戻るの」

「あぁ。畑か。それほど強い地震じゃなかったけれど、気をつけて」

「ありがとう」

アンバーが、裏口の方へ歩いて行った。そこには使い捨ての防護服を着せられた、中年の女がモップ掛けをしていた。

続き➩粗末な暮らし2

一日延ばしは時の盗人、明日は明日…… あっ、ありがとうございます!